Статья из журнала "Аполлон" № 6-7 за 1916 год.

Во всех материалах по старым газетам и журналам сохранена стилистика и орфография того времени (за исключением вышедших из употребления букв старого алфавита).

ТВОРЧЕСКІЙ ПУТЬ АЛЕКСАНДРА ИВАНОВА

Часть 7

Н. Машковцев

(Начало)

VI

Всеми биографами отмечается, без дальнейших комментариев, что в середине сороковых годов Иванов тщательно изучал Библию. Имело ли это чтение какую-либо связь с работой над картиной и дальнейшим переломом? Или это просто интересный биографический факт, однородный, например, увлечению Фомой Кемпийским? На этот вопрос до сих пор не удавалось ответить определенно. Связь эскизов с чтением Библии весьма понятна: Библия—источник их сюжетов; но чтение Библии началось несравненно раньше работы над ними и как раз тогда, когда началось охлаждение к картине. Черновики писем и заметки художника позволяют установить некоторыя новыя данныя.

Может быть Е. В. Чижову писал он (в 1844 году?):

"Я живу дверь в дверь с Зайцевским, у котораго есть важныя для меня книги,—и именно литографированный перевод Библии на русский язык Паевскаго.—Ее-то чтением я занимаюсь в те часы, когда Зайцевскаго не бывает дома. — Но Зайцевский на днях уезжает, а мне никак не хочет поверить (свою) Паевскаго Библию ни на минуту.

Такое положение заставляет меня просить Вас купить мне Библию в Париже; говорят, что недавно какой-то ученый рабин перевел ее очень хорошо на французский язык. — В Библии славянской очень много чего не поймешь.—Библия Зайцевскаго ясна, как нельзя более и во многом разнитца от славянской.—Паевский переводил прямо с еврейскаго".

Упоминаемый здесь перевод Библии—перевод Саhеn’а, и уже к лету 1846 года Иванов имел все тома, кроме последняго, о выходе котораго неоднократно справлялся. Уже это дает возможность предполагать наличие серьезной и систематической работы, связанной с Библией. Как раз к этому времени относятся и наиболее песимистические отзывы художника о своем труде. Кажется возможной какая-то связь между чтением Библии и охлаждением к картине. Записки Иванова позволяют установить это непреложно.

Тетради с выписками и заметками и дневник, им одновременный, озаглавленный "Мысли, приходящия при чтении Библии", развертывают во всем объеме грандиозную работу художника. Их содержание вскрывает самые заветные замыслы Иванова и позволяет проникнуть в лабораторию его творчества и мастерства. Они бросают новый свет и на такия явления, как "штраусианство", хотя это и произошло позднее.

Все тетради с выписками библейских текстов одинаковы по формату. Очевидно, оне тесно связаны друг с другом и близки по времени. Их взаимная хронологизация весьма существенна для дальнейшаго, и мы просим у читателя позволения совершить эту работу в его присутствии.

"Мысли, приходящия при чтении Библии"—своеобразный, отрывочный дневник в котором мысли о религии, Христе и России переплетены с бичующими заметками о самом себе—определенно датируются, благодаря упоминанию самого Иванова, 1846 годом. Во всяком случае большая часть "Мыслей" написана в этом году. Лето 1846 года Иванов проводил в Неаполе и в письмах к брату упоминает о своих занятиях.

"Самое важное, что сюда едет Гоголь и будет в половине августа. Я решился его дожидаться здесь, хотя бы это стоило лишнюю неделю, тем более, что я нашел себе важное занятие в Королевской Библиотеке. Шамполион, Денон и Роселини. Это все об Египте, воспитателе Моисея! Я встаю в четыре, иду пить минеральную воду к ключу, час после—завтракаю, читаю три часа, потом в море, а там в Библиотеку, потом опять домой за Библию, в пять обедаю с товарищами, потом гуляю или в театре, а в девять спать".

Месяцем раньше, живя у Апраксиных в Казимичи, он сообщал брату, что

"вчера удалось мне заинтересовать Софью Петровну нововзрытой Ниневией. Она сюда, кажется, хочет выписать из Парижа, это и для тебя будет очень любопытно".

Таким образом, Библия и библейская археология исключительно занимали Иванова в это время. Сюда непосредственно относится тетрадь, озаглавленная "Выписки из Библии, относительно обычаев, утварей, одежд, жительства и понятий обо всем том, что подлежит зрению".

Поля рукописи покрыты рисунками костюмов, украшений, обуви и т. д., очевидно заимствованных из какого-либо археологическаго исследования. Как бы прощальной данью картине являются тетрадки, озаглавленныя "Выписки из Библии, относящияся к чувствам в моей картине", выписки о том же из Исхода, Первой и Второй Книги Царств, Пророков и Евангелия.

Сюда же относится и тетрадка с цитатами о Мессии. Все выписки сделаны на французском языке. Заголовок следующей тетради—"Замечания, относящияся к эпохическим предметам"—позволяет сблизить ее хронологически с "Мыслями". Очевидно, эта первая тетрадь относится ко второй половине сороковых годов, ибо, как выяснится дальше, в пятидесятых термин "эпохический" уже теряет для художника свой смысл.

Всю эту предварительную работу суммирует и дополняет шестая тетрадь. В ней совсем нет выписок, ссылки указывают только главу и стих Библии или Евангелия; иногда маленький набросок тут же в графе под цитатой изображает упоминаемое, иногда под ссылкой следует краткое описание сюжета. Это, в сущности, подробный указатель к Библии, благодаря которому художник мог легко найти все сведения о нужном ему предмете.

Очевидно, эту систему Иванов счел самой удобной; об этом свидетельствуют пришитые к ней листы со ссылками на "Деяния Апостолов"—книгу, которая могла заинтересовать его только после знакомства со Штраусом и которая вовсе не входила в круг его библейских работ. Несомненно, что этот справочник служил художнику в продолжение всей работы над эскизами.

Психологическим коментарием ко всем тетрадям служат помянутыя выше "Мысли, приходящия при чтении Библии". При помощи этого материала можно довольно подробно восстановить намерения художника. Первым звеном в цепи завязавшихся один за другим замыслов была переработка композиции картины. Для того, чтобы не испытывать над собою давления им же созданных образов, художник вновь хотел получить род духовнаго оплодотворения от первоисточника. Вчитываясь в Евангелие с величайшим вниманием, отмечал он все, соприкасающееся с его темой.

В этих выписках наблюдаем мы, какое изменение претерпела тема. Несомненно соответствие между этими переменами и живописным развитием художника. Спокойная пластика фигур (выходящие из воды, одевающийся старик, раб, собирающий одежду, юноша и отец в правой половине картины) в "Явлении Мессии" почти самодовлеюща. Оне вносят в картину как бы жанровое оживление. Формальные мотивы ансамблей не поглощаются до конца пафосом общаго замысла.

Чисто физический процес (одевание, выхождение из воды и т. д.) дает свою самостоятельную волну движений, разбивающую выражения душевных процессов. Именно это сообщило фигурам некоторую самодовлеющую ценность и разделило картину на мотивы, объединенные физическим движением. Неопределенность, раздвоенность движения прежде всего должна была исчезнуть в новом замысле. Переместился центр тяжести темы.

Потрясающий призыв Крестителя: "Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие"—должен был стать формулой новой картины. Не увидевших и обрадованных, но темных грешников, раздавленных сознанием своей греховности, в почти физических муках изживающих свои душевныя мучения, хотел изобразить теперь Иванов. Не столько радостью, сколько пафосом раскаяния было обращение греховнаго человечества ко Христу.

В этом направлении намечалась переработка картины. Необходимо отметить для дальнейшаго, что изменения намечались, как отдельные эпизоды. Сущность эпизодов Иванов кратко записывал рядом с цитатами, относящимися к картине. Для них Библия дала ему неистощимый материал. Как мотивы эпизодов, перечисляет он все ужасныя формы библейских грехов. Количество намечаемых тем огромно.

Насколько нам известно, Иванов не сделал ни одного эскиза, объединявшаго все эпизоды. Разросшаяся предварительная работа, вероятно, сделала для него ясным что такого количества сцен не может вместить в себе одна картина. Можно думать, что еще в процессе внутренней разбработки она как бы распалась на моменты отдельные и трудно связуемые. Однако, намерение кончать картину, исключительно на ней сосредоточившись, Иванов оставил не сразу. В "Мыслях, приходящих при чтении Библии", записано следующее:

"Вот нужно бы что сделать (сказать себе, что или я паду или что): собрать всего себя и приступить к окончанию картины, веря, что способов достанет, чтобы ее кончить, и никого не пускать в студию".

Однако, все дальнейшее показывает, что такой энергии для окончания картины Иванов в себе не нашел, да вряд ли и искал. Библия раскрыла перед ним такия возможности, перед которыми потускнели все прежние его замыслы и которыя сделали его так мало чувствительным к дальнейшей судьбе "Явления Мессии".

В "Мыслях, приходящих при чтении Библии", впервые формулируется идея того храма, о котором так смутно упоминает в своих воспоминаниях о брате Сергей Иванов.

В "Мыслях" читаем мы:

"Задать Брату программу храма всемирнаго Спасителю.— Это в Москве. В том месте, где решилась судьба России речью Авраамия Палицына. —При московском юбилее пусть решится Государь, вследствии кабалистическаго числа 7-ми, заложить новый храм Спасителю, как результат всех верований, отданных на разбор последней нации на планете земле".

—Этот проект был, конечно, сплошной фантастикой, не имевшей под собой никакой реальной почвы, и вполне понятным делается он только в свете биографических данных, рисующих Иванова мечтателем, безнадежно оторванным от действительности.

Наивные проекты Иванова связаны, вероятно, с теми неудачами, которыя больно задевали его, как художника. Над работами его тяготел рок практической неприложимости. Еще в середине тридцатых годов В. А. Жуковский, узнав размеры "Явления Мессии", иронически спрашивал, куда поставят такую громадную картину. Работа над "Воскресением Христовым", стоившая художнику трех месяцев основательнаго труда, тоже в конце концов не нашла себе применения. Желание делать то, что действительно нужно и жизненно, соединить свой труд с историческим памятником, как делали то великие мастера Ренесанса—вот моральный стимул, который привел художника к странным проектам "новаго Храма Спасителю". О храме он пишет далее, как о предполагаемом и не только им самим.

"Решительно сказать: я буду готовиться к предполагаемому будущему собору Спасителя и, следовательно, ни сам царь не будет меня торопить и никто; я буду спокоен потому, что я не буду участвовать в общих работах. Чрез это избегну всех интриг и подлостей, какими сопровождают нынешния строения храмов".

Александр Иванов. Проект росписи. (сепия) (

(Румянцевский музей)

Внешний облик храма и план росписей намечает художник далее:

"Иконостас, в следствии собранных самых строгих исторических сведений, составлен будет во вкусе византийском. Живопись—превосходна до безымянности художника. На стенах храма вмещается история Евангельская и библейская на фасаде, и выходит помаленьку из апотеозическаго стиля. Внутренняя ограда храма украшена мозаичными изображениями всех важнейших происшествий нашей истории до сего времени; наружная сторона ограды украшена всемирными эпохическими предметами, где входят и ужасы раскола католическаго и его казнь в лютеранстве".

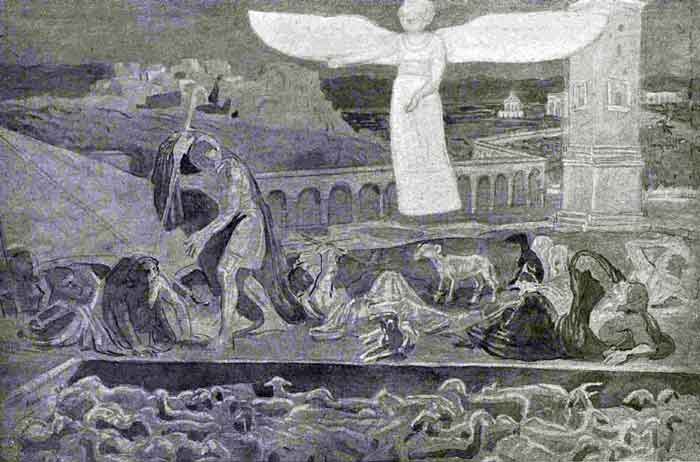

Александр Иванов. Библейский эскиз. -"Ангел благовествует пастухам о рождении Христа".

(Румянцевский музей)

Очевидно, ко времени этого проекта относятся эскизы, систематически иллюструющие Библию. Эскизы разработаны "эпохическими" циклами, с возможной полнотой охватывающими все подробности библейских рассказов.

Александр Иванов. Библейский эскиз. -"Св. жены и апостолы смотрят на Голгофу"

(Румянцевский музей)

Строго последовательные рисунки к сотворению мира и человека, грехопадению, истории Каина и Авеля— образуют первый цикл. Столь же систематически представлена история Иова.

Александр Иванов. Библейский эскиз. "Явление Христа Марии Магдалине".

(Румянцевский музей)

Дальнейшие являются фрагментами того же замысла.

Цитаты, приведенныя выше, дают возможность установить с непоколебимой точностью, что идея храма возникла у Иванова до знакомства с пресловутой книгой Штрауса. Это обстоятельство важно отметить так же, как и то, что, согласно первоначальному плану, росписи располагались в простом хронологическом порядке.

Книга Штрауса дала толчок к иному размещению сюжетов, выдвинул на первый план не внешнюю хронологическую последовательность, но момент символико-религиозный. Возможность такой групировки была для Иванова единственно ценным, что могло дать ему помянутое исследование Штрауса. Разбор же того, насколько действительно и глубоко было влияние конечных выводов этой книги на духовный облик Иванова, выходит за пределы нашей задачи.

Продолжение будетъ

Еще по теме:

Творческий путь Александра Иванова. Часть 1

Творческий путь Александра Иванова. Часть 2

Творческий путь Александра Иванова. Часть 3

Творческий путь Александра Иванова. Часть 4

Творческий путь Александра Иванова. Часть 5

Творческий путь Александра Иванова. Часть 6

Творческий путь Александра Иванова. Часть 7

Творческий путь Александра Иванова. Часть 8

Творческий путь Александра Иванова. Часть 9

Творческий путь Александра Иванова. Часть 10

Творческий путь Александра Иванова. Часть 11

|