Статья из журнала "Аполлон" № 6-7 за 1916 год.

Во всех материалах по старым газетам и журналам сохранена стилистика и орфография того времени (за исключением вышедших из употребления букв старого алфавита).

ТВОРЧЕСКІЙ ПУТЬ АЛЕКСАНДРА ИВАНОВА

Часть 5

Н. Машковцев

(Начало)

IV

Изучение старых венецианцев и работы с натуры привели живописное чувство Иванова к полному освобождению. Постепенно раскрывались перед ним элементы живописи. Необходимость углубить пространство в картине, сделать даль вполне убедительной для взора и в то же время связанной с первым планом— вывела Иванова из теснаго круга старых колористических и композиционных приемов и обратила к бесконечному разнообразию природы и вечной ея гармоничности. Нужно было напряженное ощущение пространства, чтобы далекая фигура Христа не казалась второстепенным аксесуаром. Нужно было проследить все складки земли, постепенное ослабление силы красок, в самой природе постигнуть тайну ея сложных, перекликающихся тонов.

Александр Иванов. Нагорная проповедь (акварель).

(Румянцевский музей)

Подробно разработав композицию и удалив фигуру Христа в глубину пейзажа, художник стоял теперь перед сложнейшей задачей живописнаго разрешения проблемы пространства и связи планов. Его собственныя письма и воспоминания Сергея Иванова определенно говорят, что, с начала сороковых годов и до последних лет жизни, главным предметом его работы в картине был пейзаж перваго и третьяго плана, т. е. как раз тех планов, которые действительно определяют пространственное содержание картины. Это указание существенно важно для хронологизации этюдов.

Наряду с теми пейзажами, которые хочется назвать бесхитростными портретами природы, есть другие, в которых сквозит определенно поставленная живописная задача. Количественно и качественно опять превышают они потребности картины, и здесь мы присутствуем снова при явлении, уже наблюдавшемся.

Живописныя проблемы, определившияся в процесе работы над "Явлением Мессии", покинув материнское лоно, отделяются, растут самостоятельно и расцветают с изумительной пышностью. Для художника оне делаются самоцелью. Невозможно назвать этюдами эти работы. В них как бы поклоняется художник первоэлементам живописи. В них впервые становится он живописцем в современном смысле этого слова.

Широкия панорамы равнин и морских побережий, в которых по разному разрешается во всей ея сложности одна и та же задача — постепенно уходящей к горизонту непрерывной смены плоскостей земли или волнующагося моря, кажутся нам вторым этапом развития ивановскаго пейзажа. Пейзажи горные и морские встречаются и среди более ранних работ художника, но там надо всем преобладает острый линейный рисунок, сообщающий формам какую то безвоздушную четкость.

Александр Иванов. Жертва очищения (акварель).

(Румянцевский музей)

Здесь необходимо подчеркнуть особенность Иванова, чрезвычайно существенную для нашего времени. Те проблемы, которыя создали живописное движение второй половины XIX века, расчленив живое тело природы на элементы воздуха, света, цвета и формы, никогда не сковывали творчества Иванова. Так называемая чистая живопись вечно висит под угрозой падения до искуснаго ремесленничества. Интуиции нет путей к этому искусству. Развитие современной живописи есть не что иное, как развитие ряда формул, в которых кристализуется работа предыдущих поколений.

В истории современной живописи невозможно найти момента, когда эти формулы не существовали бы, и художника, совершенно от них свободнаго. Но у Иванова, даже в наиболее импресионистских и формальных работах, содержание никогда не суживается до пределов педантически поставленной проблемы. Про него нельзя сказать, что он решал живописныя задачи. Только в некоторых работах (почти всегда незаконченных) мастер как будто торжествует над художником. Таков, например, этюд без названия (в Румянцовском музее), где написаны просто цветныя ткани и в котором колористическая задача выступает совершенно ясно, как зерно, еще не проросшее.

Чудо этого прорастания совершается в каждой работе Иванова.

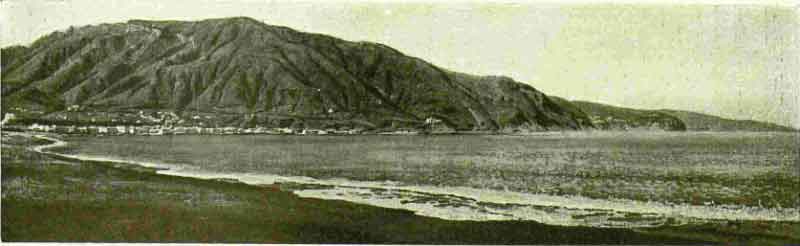

Александр Иванов. Морской берег (масло).

(Собрание И. С. Остроухова в Москве)

Такие пейзажи, как "Морской берег" (собрание И. С. Остроухова, в Москве) или "Viа Аррiа" (в Третьяковской галерее), берут природу во всей сложности живописнаго состава.

Александр Иванов. Via Appia

В них, неведомо для себя, строит художник мосты от реальнаго к реальнейшему, и в этом несомненный залог бессмертия его живописи, ибо живопись, форма которой исчерпывает лежащую в ея основе задачу, слишком скоро остывает, оказываясь хитрым механизмом, неспособным сохранить жизненную теплоту творчества. В самой основе своей такия картины лишены возможности самостоятельнаго бытия; в их элементарных телах не укладывается великая сложность природы.

Третий этап ивановскаго пейзажа, который можно выделить с достаточной ясностью, отвечает самой последней поре жизни художника, и о нем придется говорить в связи с другими работами той эпохи.

Еще по теме:

Творческий путь Александра Иванова. Часть 1

Творческий путь Александра Иванова. Часть 2

Творческий путь Александра Иванова. Часть 3

Творческий путь Александра Иванова. Часть 4

Творческий путь Александра Иванова. Часть 5

Творческий путь Александра Иванова. Часть 6

Творческий путь Александра Иванова. Часть 7

Творческий путь Александра Иванова. Часть 8

Творческий путь Александра Иванова. Часть 9

Творческий путь Александра Иванова. Часть 10

Творческий путь Александра Иванова. Часть 11

|