Статья из журнала "Аполлон" № 6-7 за 1916 год.

Во всех материалах по старым газетам и журналам сохранена стилистика и орфография того времени (за исключением вышедших из употребления букв старого алфавита).

ТВОРЧЕСКІЙ ПУТЬ АЛЕКСАНДРА ИВАНОВА

Часть 6

Н. Машковцев

(Начало)

V

В начале сороковых годов Иванова постигла глазная болезнь, от которой и впоследствии ему не удалось вполне избавиться. Этим надолго был нарушен ритм его работы. В течение двух почти лет не мог он снова приступить к картине, и вынужденное бездействие впервые открыло ему глаза.

Эти годы окончательно решили судьбу "Явления Мессии", сделав и эту работу Иванова тягостным анахронизмом для него самого.

Получив снова возможность заниматься живописью, Иванов не в состоянии был по-прежнему работать над картиной. Он пишет А. О. Смирновой (в 1845 году):

"Картина моя, не знаю, подвигается ли; я ее каждый день вижу и очень мало чем доволен. — Сколько я ни пытался вообразить голову Иоанна Крестителя, но закончил тем, что кончил первую, ничего не переменяя: она всем нравится".

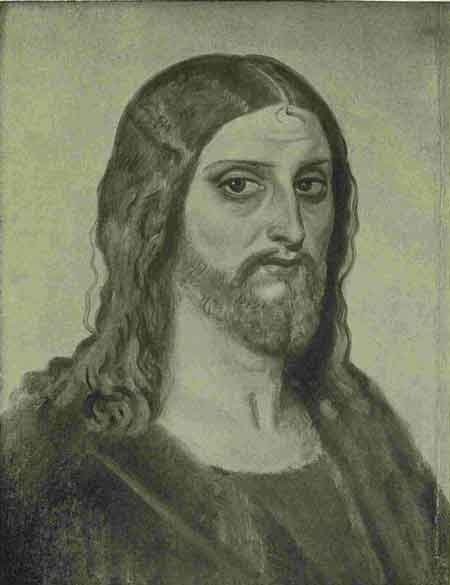

Александр Иванов. Голова Христа (масло).

(Собрание И. С. Остроухова в Москве)

Начиная с этого времени, картина не участвует более в развитии художника. Правда, работа над ней продолжается, но она не даст ни одного новаго творческаго импульса. Иванов как бы ведет ее за собой, не позволяя отстать окончательно, и радужные рефлексы его живописных достижений кое где играют в колорите картины. С уверенностью можно сказать (и в дальнейшем будут тому доказательства), что недовольство картиной было в сущности недовольством композицией.

В живописном развитии Иванова дар композиции мог проявиться сравнительно поздно. Обращение к природе вытравило в нем приемы классической компоновки. От самостоятельных композиционных опытов надолго отдалило его формальное и колористическое богатство природы. Но обращение к ней не было отказом от стараго искусства. Наоборот, как уже отмечено, к этому времени относится самое пристальное изучение старых мастеров.

Эти два рода впечатлений, впечатления природы и стараго искусства, совершенно поглощали Иванова. Можно сказать, что они были тогда исключительным его душевным содержанием. Ни для чего иного не оставалось места в душе художника. И прежде всего там не было места тому активному началу живописи, которое, как плод свой, дает композицию.

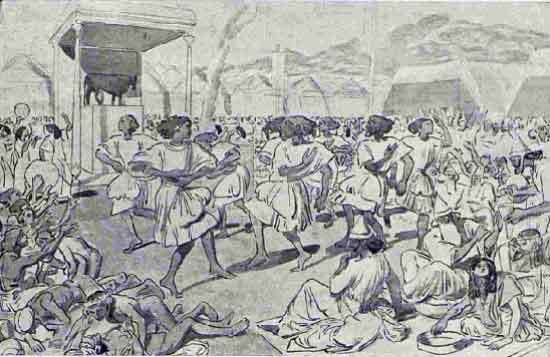

Александр Иванов. Пляска перед золотым тельцом

(Румянцевский музей)

Такой своеобразный способ работы, как "ансамбли", есть конечно признак композиционной пасивности Иванова. В этой области Иванов предпочитал говорить цитатами. Это были цитаты природы или классическаго искусства. Неприютный пейзаж Римской Кампаньи, обитатели Гетто, скульптура греческая и римская и, наконец, Леонардова "Тайная Вечеря", Рафаель и венецианцы были главными источниками.

Александр Иванов. Воскрешение Лазаря (акварель).

(Румянцевский музей)

Композиция картины есть не что иное, как сочетание этих цитат. И не о композиции были главныя заботы художника. Истинная новизна и ценность картины должна была заключаться в неслыханной живости пейзажа и фигур и глубокой правдивости общаго впечатления. Эта задача исключала все остальныя. Из стараго искусства художник переносил в картину то, чего не могла дать природа. Подсознательное желание придать большую крепость неустойчивым формам действительности, сочетав их с вечными формами искусства, сказалось в этом необычном методе работы. Природа и искусство были для него в это время, которое в буквальном смысле слова можно назвать периодом образования, равноценными источниками.

"Мне очень хотелось бы — читаем мы в одном из альбомов Иванова—на прекрасной природе проверить все те сведения, какия я зачерпнул, копируя Рафаэля".

С 1848 годом биографы художника связывают переворот столь же глубокий, как и переворот и 1834 года, но еще более удивительный. Из трудолюбиваго Сальери, ревниво хранящаго немногие дары Аполлона, Иванов превращается в светлаго Моцарта. Его воистину осеняет крылатый дух композиции. В солнечной щедрости он создает непрерывно-текучую, бесконечно-разнообразную вереницу эскизов.

Александр Иванов. Шествие пророков (акварель).

(Румянцевский музей)

Композиция, ранее казавшаяся непреоборимой трудностью, теперь делается душой его искусства. Форма без малейшаго усилия подчиняется этим удивительным образам. Необычайную свободу компоновки он соединяет с такой монументальностью, о которой не смеют мечтать даже современные мастера, так много уже разгадавшие в живописи. Он вырабатывает своеобразный стиль, объединяющий все эскизы, стиль, который сразу отличает его работы и который, однако, так мало общаго имеет со всеми предыдущими произведениями. Но эскизы не выигрывают от этого в смысле близости к художнику, и если работа над картиной и весь ея генезис, так тесно связанный с биографией, без труда укладываются в понятие "Александр Иванов", то совершенно иначе обстоит дело с эскизами. Та дилемма, о которой упоминали мы по поводу первых работ Иванова, здесь встает еще острее. Или тут, или там Иванов, ибо пропасть сорок восьмого года кажется незаполнимой.

Александр Иванов. Библейский эскиз.-"Торжество примирения"

(Румянцевский музей)

И наиболее последовательные доходят: одни — до признания эскизов незаконченными опытами, о которых невозможно судить в силу их незаконченности, другие—до отрицания всего творчества художника, вплоть до начала работы над эскизами.

Биографическия сведения, связанныя с этой последней работой художника, необычайно скудны. Замечательно, что сам художник, прежде столь откровенный, делается, начиная приблизительно с 1846 года, даже в самых дружеских письмах необыкновенно сдержанным. Эта молчаливость не была случайной.

В одном из писем (вероятно к Гоголю) есть такая фраза:

"Мысль, чем важнее, тем больше требует строжайшей своей девственности; рассказанная, вполовину уже не имеет своей силы и, следовательно, не интересует".

Очевидно несостоятельна попытка разгадать эскизы, приняв их за следствие религиознаго переворота, якобы пережитаго Ивановым около 1848 года под влиянием книги Давида Штрауса о Христе. Едва ли путем таких поистине грубых сопоставлений можно достигнуть чего-нибудь, кроме безобразной путаницы.

Восстановление биографических данных, на основании материала, большею частью необнародованнаго, поможет нам найти некоторыя нити, соединяющия картину и эскизы.

Продолжение будетъ

Еще по теме:

Творческий путь Александра Иванова. Часть 1

Творческий путь Александра Иванова. Часть 2

Творческий путь Александра Иванова. Часть 3

Творческий путь Александра Иванова. Часть 4

Творческий путь Александра Иванова. Часть 5

Творческий путь Александра Иванова. Часть 6

Творческий путь Александра Иванова. Часть 7

Творческий путь Александра Иванова. Часть 8

Творческий путь Александра Иванова. Часть 9

Творческий путь Александра Иванова. Часть 10

Творческий путь Александра Иванова. Часть 11

|