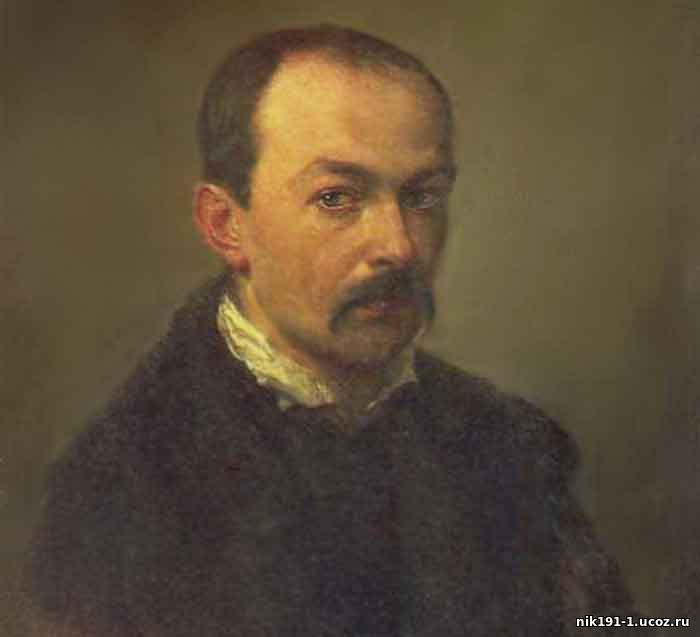

П. А. ФЕДОТОВЪ. Автопортрет

Статья из журнала "Аполлон" № 9-10 за 1916 год.

Во всех материалах по старым газетам и журналам сохранена стилистика и орфография того времени (за исключением вышедших из употребления букв старого алфавита).

П. А. ФЕДОТОВЪ

Всеволод Дмитриев

Наша задача. Часть 8

(Начало)

Федотов и Шмельков

Федотов вперные открыл глаза обществу на новую область искусства;

Федотов прямой и единственный предтеча передвижничества,

- нужно забыть эти две, нами издавна затверженный небылицы, и так же основательно, как основательно их нам внушали.

Действительно, достаточно пустяшных исторических справок, чтобы показать, что дело обстояло как раз наоборот; что само общество, по крайней мере тогдашние газеты и журналы, упорно и давно толковали о ценностях русскаго быта, жадно и с восторгом принимали все попытки его изображения.

Правда, что художники "настоящие", т. е. окончившие Академию, чуждались сего низкаго жанра и стремились к "высоким" историческим темам, но зато они оставляли совершенно свободным поле действия для "малых" художников-самоучек, как Федотов, или еще слишком робких и молодых, чтобы дерзать на "историю". Вернее будет сказать, что особенности интересов тогдашняго общества были таковы, что для "малых" художников (а таким в глазах "настоящих" художников несомненно был Федотов) единственный верный путь к успеху было обращение именно к бытовым сюжетам.

Обратим внимание хотя бы на то, как радостно были встречены первыя выступления Щедровскаго "Художественной Газетой":

"г. Щедровский показал нам прекрасныя попытки свои в простонародном русском роде; очень миленькия картинки; мы уверены, что дальнейшия усилия его увенчаются более важными успехами и для разнообразия произведений нашей школы непременно желаем видеть скорее новые его опыты".

И это писалось в 1838 году, т. е. ровно за десять лет до "Сватовства маиора"*.

(*Кстати сказать, Федотов пробовал заимствовать и у этого мастера, действительно своеобразной силы и очень определеннаго, но это ему решительно не удавалось. Такие опыты, как эскиз "В лавке сапожника", показывают нам, как несвойственен был Федотову несколько неуклюжий, но сильный и как бы чеканный рисунок Щедровскаго.)

Или вспомним тот восторженный гул газет и журналов, каким встречены были первыя выступления Штернберга с его малороссийскими "шинками" и "освящениями пасок". И опять-таки это было за несколько лет до выступления Федотова с его "бытом".

Итак, нельзя утверждать, что Федотов указал тогдашнему обществу на "быт"; у публики уже был свой любимец в этой области—Штенрберг, а альбом литографий Щедронскаго "Вот наши!" к 1846 году уже успел разойтись в двух изданиях. Где же нам говорить о каком то "откровении" Федотова!

И. Щедровский. Подгот. рисунок свинц. карандашом к одной из литографий альбома "Вот наши" (1845).

(Собрание Е. Е. Хвощинскаго в Риме)

Теперь разберем вопрос о роли Федотова в передвижнических судьбах. Несомненно одно,—это, я думаю, ныне очевидно всякому,—что форме, самой "руке", у Федотова не учился никто из передвижников, а разве чему-либо иному, кроме "руки", кроме ремесла, возможно и нужно учиться в искусстве? Впрочем, за неимением другого "предтечи" можно было бы оставить за Федотовым это звание, хотя оно и очень помешало бы нашему правильному пониманию художника. Но мы обязаны будем лишить Федотова этого имени, если есть другой действительный предтеча, а такой есть.

Пусть наконец-то "колонновожатым передвижником" будет назван по справедливости тот, чьи рисунки были драгоценной ячейкой, из которой родилось все богатство и разнообразие московской живописной школы (а ведь если исключить одного Крамского, мы не очень ошибемся, отождествив передвижников с москвичами).

Я говорю про Шмелькова. Прежде всего, он учитель передвижников фактически. За долгую и неустанно горевшую любовью к искусству жизнь Шмелькова его советами пользовались и у него учились такие мастера, как Перов, Пукирев, В. Маковский, Прянишников, Неврев, Саврасов.

Если же мы возьмем альбомы его рисунков, то изумимся. Да ведь здесь все намеки, тут заложено, как драгоценная руда, все то, что потом выбиралось верными учениками, очищалось, начинало гореть своеобразным блеском и мастерством!

(Говоря о передвижниках, должно употреблять слово "мастерство", так как "передвижничество" есть вполне определившаяся школа, имеющая своего замечательнаго родоначальника и ряд видных мастеров).

Я не буду говорить о таких, как Пукирев или Перов, они являются такими же кровными сыновьями Шмелькова, как Ван-Дейк Рубенса или Тыранов Венецианова. Не вглядываясь в иные наброски Шмелькова, мы найдем порой явственные намеки на то, что у него кое чему научились, а иногда весьма и весьма важному, и Новоскольцев, и В. Васнецов, и наконец—Репин...

П. Шмельков. Плакальщицы

Чрезвычайно много давая другим, Шмельков много и воспринимал; он учился и у Щедровскаго, и со Шварцем он находится в какой-то, вероятно взаимной, очень определенной связи, наконец не исключена возможность влияния на него Федотова (Шмельков родился в 1819 году, а умер в 1890-м), но тогда это влияние мы найдем как раз в тех работах, которыя резко отличаются от других некоторой "засушенностью", несвободой и бедностью; прекрасно-гармоничной, но несколько отвлеченной линии Федотова он не полюбил (См. "Плакальщицы").

П. Шмельков. Рисунок. (Библиотека Академии Художеств)

Но вот другой его рисунок —"Умывание"; правда, прежде всего следует указать на непосредственный образец этого приема—Домье; голову стараго волокиты мы, пожалуй, легко бы могли приписать великому французу, но техника служанки и в особенности очерк обманываемой супруги в соседней комнате говорят нам о иных началах, своеобразных и крайне важных, важных тем, что в них первыя зерна того одновременно и чрезвычайно мягкаго и страстнаго, зоркаго и трепетнаго "мастерства", которыя дали превосходный всход, вплоть до Репина.

Коли рисунки Щедринскаго только заставляют нас мечтать и сожалеть, что ему не удалось зачать школу, для которой уже было заготовлено все в его простом и сильном мастерстве, то изучая Шмелькова, о том же не приходится сожалеть,—он дал исключительно громадную школу, которая, ширясь, охватила почти все русское искусство, так как он, Шмельков, явился зерном, может быть даже первым воплощением духа той московской школы, которая смогла явить вскоре же таких мастеров, как Суриков или Рябушкин...

Итак, от Федотова совершенно необходимо отнять имя предтечи "передвижничества", это название лишь крайне затрудняло и путало наше изучение Федотова и кроме того несправедливо лишало заслуженнаго венка действительнаго главу передвижников.

Как Агин возьмет от Федотова его имя "Гоголя в живописи", так Шмельков переймет почетный титул "колонновожатаго передвижничества", и это на благо изучаемому нами художнику; может быть, наконец-то, Федотов дождется своего подлиннаго признания и перестанет, как призрак, маячить перед нашими глазами, все время меняя свой облик, всем странный и никому не близкий.

Окончание будетъ

Еще по теме:

П. А. Федотов. Судьба и творчество художника. Часть 1

П. А. Федотов. Судьба и творчество художника. Часть 2

П. А. Федотов. Судьба и творчество художника. Часть 3

П. А. Федотов. Судьба и творчество художника. Часть 4

П. А. Федотов. Судьба и творчество художника. Часть 5

П. А. Федотов. Судьба и творчество художника. Часть 6

П. А. Федотов. Судьба и творчество художника. Часть 7

П. А. Федотов. Судьба и творчество художника. Часть 8

П. А. Федотов. Судьба и творчество художника. Часть 9

|