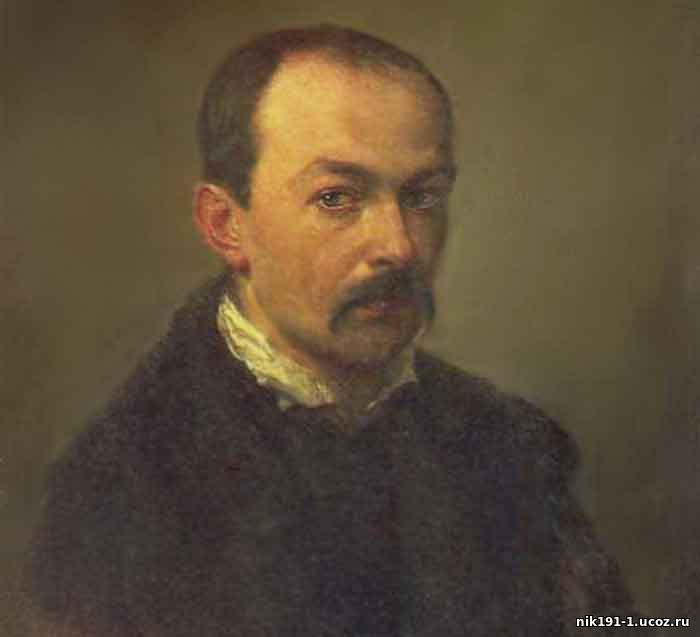

П. А. ФЕДОТОВЪ. Автопортрет

Статья из журнала "Аполлон" № 9-10 за 1916 год.

Во всех материалах по старым газетам и журналам сохранена стилистика и орфография того времени (за исключением вышедших из употребления букв старого алфавита).

П. А. ФЕДОТОВЪ

Всеволод Дмитриев

Наша задача. Часть 2

(Начало)

Жизнь Федотова (1815—1852)

За годы, прошедшие со дня смерти Федотова, его оценивали и переоценивали не однажды, как мы только что убедились; однако это ничуть не подвинуло дела изучения материалов о Федотове. Запас источников, собранный в свое время Сомовым, дошел до наших дней, почти никем более не пополненный и никем не проверенный. А между тем этот материал мало надежен, как составленный из случайных воспоминаний и анекдотов о разных происшествиях и случаях из жизни художника. И вот... каждый из исследователей брал из одного, общаго им всем, запаса разрозненных и пристрастных соображений и сентенций, оставленных потомству друзьями Федотова, то, что по его мнению наиболее подчеркивало нужный для его теории облик художника, и конечно, так как все они опирались на одинаково недоказанное, то все и оказывались одинаково правы.

Тем же путем, по необходимости, пойдем и мы, но нам хотелось бы обойтись по возможности без пояснений "услужливых друзей" и ссылаться только на подлинныя слова самого художника, а их мы находим почти исключительно в немногих стихотворных опытах Федотова. Конечно, пользуясь этим скудным источником, нельзя и думать о полном и доказательном восстановлении жизни художника. Наш очерк будет такою же рабочей гипотезой, как и прежния биографии, разве лишь более кратким неоткровенным, так как мы не утверждаем, что облик художника именно таков, каким построим его мы, но мы утверждаем, что этот сочиненный нами облик был для нас ключом к творчеству мастера. Желающим мы даем тот же ключ... вот весь смысл предлагаемой биографии.

Весь жизненный путь Федотова можно определить, как непрерывно и неотвратимо возрастающий ряд противоречий между безобразными условиями судьбы и прекрасными требованиями мозга. В этой же борьбе заключался главный жизненный опыт художника; этот опыт, капля за каплей, изо дня в день, вдалбивался в память и в конце концов был воспринят мастером, как нечто неизбежное, даже как само собой понятное условие жизни.

Подобное убеждение Федотов и высказал в четверостишии (в альбоме М. А. Половцова):

Все план за планом в голове...

Но жребий рушит эти планы...

О, не одна нам жизнь, а две

И суждения и даны...

Таково основное объяснение всей судьбы художника; следуя ему, мы воспримем произведения Федотова неслучайными, а исковерканными, договоренными, но насильно зажатым ртом...

Детство Федотова прошло в Москве; про эту пору художник указывает, что

"сила детских впечатлений, запас наблюдений, сделанных мной при самом начале моей жизни, составляют, если будет позволено так выразиться, основной фонд моего дарования"

(из автобиографической записки). В этом нет, конечно, ничего удивительнаго — такова же сила детских впечатлений большинства людей. Однако это обычное явление Федотов подчеркивает, как нечто примечательное, очень на нем настаивает и неоднократно упоминает, что в часы творчества он как бы переносится в детство и в Москву. И художник был прав, подчеркивая это, так как данныя указания объясняют нам столь чудесныя, в сущности, по силе и быстроте своего возникновения, три первыя прославленныя картины его маслом; мы догадываемся теперь, что оне являются воплощением замыслов, уже давно выношенных, итогом наблюдений, уже давно накопленных, только ждавших часа своего осуществления.

Еще более сильную печать на самую личность Федотова, на уклон его творчества должны были наложить годы юношества (кадетский корпус) и годы возмужалости (военная служба), те годы, когда человек ищет себя и должен найти и когда художник вперпые почувствовал, что в нем не одна жизнь, а две...

Мы не будем гадать о том, что вышло бы из Федотова, попади он в иную обстановку, попади он, например, как Иванов или Брюллов, с малых лет в академическую выучку. Это так же бесплодно, как гадать о будущих произведениях художника. Сама же история жизни мастера нам лишь указывает, что почти до 30 лет он занимался искусством либо урывками, либо вовсе не занимался, т. е. что в ту пору, когда слагается самый остов художественнаго облика, Федотов должен был прозябать на степени первоначальнаго дилетантизма. Конечно, можно привести не один пример из истории искусства, когда столь же поздно взявшиеся за кисть художники успевали развить свое дарование до высокой степени, но надо помнить, что самую художественную культуру им удавалось впитать все же раньше; у Федотова не было и этого, в годы зрелости он был не только—еще дилетантом, но и... дикарем.

Да, вот как сам художник рисует нам ту обстановку, в которой ему суждено было вынашивать свои творческия наблюдения:

Нет, некогда мечтать у нас;

Солдат весь век, как под обухом —

разсказывает Федотов в своих виршах "К моим читателям, стихов моих строгим разбирателям".

Нет, в нашей шкуре

Попробуй гимны петь натуре:

Воспой ка ручейки тогда,

Как в сапогах бурчит вода...

Иль в сюртуке в одном в мороз,

Простой, начальство ожидая,

Тогда как пальцы, замирая,

Не в силах сабли уж держать.

Изволь ка в руки лиру взять,

Да грянь торжественную оду

На полунощную природу.

Нет, милый, рта не разведешь

И волчью песню запоешь.

И как общий вывод эпохе, похитившей у Федотова драгоценную пору его возмужалости:

Наш брат ослеп, оглох,

Блаженство наше: чарка в холод,

Да ковш воды в жару, да в голод

Горячих миска щей, да сон,

Да преферанс, и Аполлон

И с музами спродажен вон.

Однако в эти же военные годы уже настойчиво требовала своего утверждения вторая жизнь Федотова—подчиненная музам; отсюда делаются понятными та крайность, тот подвижнический оттенок, которые отличают последний период жизни Федотова, отданный искусству. В период военщины, музы—как мы только что убедились из слов самого художника—были совершенно и очень круто "спроважены вон".

Отсюда у Федотова, уже долгое время тайно и страстно прислушивавшагося к музам, должна была народиться естественная и столь же крайняя реакция. Художник желал вырвать с корнем причину мучительнаго двоения своей жизни, но в нем уже были вытравлены долгим надрывом силы, которыя позволили бы ему примирить эти "две жизни", да кроме того не случилось и внешних условий, которыя поспособствовали бы такому примирению.

И Федотов задумал истребить тягостный внутренний разлад, "спровадив вон" из своей жизни все, кроме служения искусству. Этим объясняю я резкое различие, которое выяснилось в какия-нибудь 5—б лет и так горестно изумило ближайших друзей художника, различие между Федотовым-офицером и Федотовым-живописцем. Причем в самом же начале этой героической попытки произошло то, что решило судьбу художника, что заставило его жизнь сгореть с судорожной быстротой.

Правда, роль судьбы в жизни Федотова выпала на долю лица, имевшаго и благотворное, даже руководящее значение в развитии творчества художника,— я говорю про Брюллова. Но Брюллов же произнес слово, которое потом неотступно звучало в мозгу художника, даже, как мне представляется, звучало все громче, с силой все более устрашающей, пока не довело до предельной грани до сумасшествия.

Брюллов указал Федотову, что в его годы трудно, если не невозможно, овладеть техникой живописи. Впрочем, безжалостный наставник оставил просвет надежды ученику, сказав, что усиленным трудом можно попытаться наверстать утраченные годы... И Федотов ухватился за эту соломинку с торопливой страстностью. На первых порах художник видимо твердо веровал, что ему удастся побороть все преграды. Этой уверенности способствовали, во-первых, то, что в художнике уже созрели давно выношенные замыслы, ждавшие для воплощения лишь свободнаго часа, во-вторых — чрезвычайно несложный взгляд на технику искусства.

Федотов в первые годы своего выступления на художественное поприще попросту не понимал всего значения слов, сказанных ему Брюлловым; вся их непреложность выросла перед ним только впоследствии, одновременно с тем, как углублялся, ширился и делался все недостижимее в глазах Федотова термин—"живописное мастерство".

П. А. ФЕДОТОВЪ. Свежий кавалер.

Вот эта-то первоначальная бессознательность и помогла художнику с такой чудной быстротой, с такой наивной радостью создать своих "Свежаго кавалера", "Разборчивую невесту", "Сватовство маиора".

П. А. ФЕДОТОВЪ. Разборчивая невеста (масло).

(Собр. И. С. Остроухова в Москве)

Но ведь то были только "пробы пера", лишь первое выступление, лишь место, которое расчистил себе мастер, чтобы печать творить.

П. А. ФЕДОТОВЪ. Сватовство маиора

Названныя три картины были как бы гранью, резко переломившей жизнь художника на две части—сзади тень и тяжелый сумрак годов, когда муза была "спроважена вон", впереди — возможность солнца.

Любезная, взгляни!

Насупротив стена!., и я всю жизнь... в тени.

В тени! Меж тем, порой, изящества начало

В душе про сладкое про что-то мне шептало...

(Из басни Федотова "Пчела и цветок").

Конечно, для того, чтобы со всей ясностью понять тяжесть и силу тени, в которой пришлось прозябать художнику лучшую часть жизни, ему нужно было хотя бы ненадолго ступить на полосу земли, залитую солнцем. Таким солнечным сиянием, медовым месяцем его судьбы, стали для Федотова немногие годы шумной славы, вызванной только что указанными мною произведениями:

Когда широкая молва

Души неясныя слова

Собой мне пояснила;

Я понял, чем меня природа одарила,

Какой блестящий мне дала удел...

(Из той же басни).

Но... понять это было дано Федотову как будто для того, чтобы вскоре же и во всей силой осознать безвыходность своего положения. Художник воспринял свою славу, как живительную силу; эта слава несказанно облегчила рост его художественной сознательности, но облегчила как будто для того, чтобы приблизить конец...

Нескольких лет судорожной работы мозга и рук было достаточно, чтобы Федотов на много годов перерос своих недавних единомышленников, а отсюда открылся ряд мучительных взаимных недоумений. Недавние ценители и почитатели художника недоумевали, как он мог после поучительных и забавных в своей сложности сепий, после полных жизни и веселости жанров перейти к простой, скучной в своей несложности и обычной в своем замысле "Вдовушке".

А художник недоумевал, как, рядом со строгой выношенностью, спокойной прелестью и четкостью письма "Вдовушки", его друзья могли оглядываться на наивную выписку и композиционную случайность его первоначальных картинок. Результатом недоумений было то, что шум славы вокруг Федотова так же быстро спал, как и возник... И художник вновь почувствовал себя в еще усугубленной тени:

Душа лишь средств к развитию искала,

Но в них, увы! судьба мне вовсе отказала!..

И жажду солнца, но оно

В мое не жалует окно!..

Для дальнейшаго развития у Федотова уже не хватало ни веры в себя, ни общественнаго сочувствия. Воплотив в первыя свои работы все издавна лелеянное, художник вдруг ощутил пустоту, осознал себя беспомощным учеником, которому нужны годы и годы трудной учебы. Гигантский скачек вперед, который сделало его искусствопонимание, бросил Федотова далеко прочь от его недавних идеалов, от тех идеалов, которым он нашел в русском обществе столь много единомышленников...

Нам все твердили, начиная с Дружинина, что Федотов переходил от голландцев к Гогарту и от Гогарта к голландцам. Однако в недавно обнародованных рисунках художника (принадлежащих М. К. Азадовскому) мы наталкиваемся на вполне определенныя доказательства того, что тяготения мастера вовсе не были столь узко-определенными. Так, например, Федотов вглядывался, и очень пристально, в Микеланджело. Он дорисовывает отдельныя фигуры из "Страшнаго суда", копирует некоторыя статуи, наконец на одном листе мы читаем такую надпись:

"Надобно иметь компас в глазу, а не в руке. Микеланджело... не любил подражать точно природе, если она не представляла совершенства".

Вот деталь художественных поисков Федотова, которая вдруг меняет общепринятую схему его понимания; оказывается—этот "странный" художник, только что написав "Маиора", стал размышлять о степени подражания природе, стал искать компас не в руке, а в глазу.

Но задуматься над этим—значило для Федотова решительно потерять почву под ногами... В самом деле, раньше дело обстояло так просто: обдумать сюжет, выискать модель, скопировать натуру как можно тщательней—вот рецепт, как будто бы и простой, который удачно использовал однажды Федотов и в который потом так нерушимо веровали передвижники. Художник его отбросил, по чем мог бы он его заменить? Какими путями и когда ему удалось бы вооружить компасом не руку, а свой духовный глаз? Где та среда, те соучастники, наконец то время, которые помогли бы ему в такой труднейшей задаче?

Вглядываясь в те рамки, куда втиснула художника судьба, мы поистине не находим иного выхода, чем тот, что нашел сам Федотов... Нам говорят, что причиной всему были его стесненныя денежныя обстоятельства, что на его и так надломленныя силы тяжелым грузом легла забота об отце, матери, сестре; однако он легко мог, если бы хотел, помочь своей судьбе женитьбой на нравившейся ему и полюбившей его богатой девушке. Но Федотов минует этот мирный путь. Ему кажется неприемлемым какой-либо иной исход, кроме упорнаго единоборства с судьбой. Он последовательно отстраняет от себя все, что стало бы помехой этому единоборству, точно нарочно спешит приблизить конец, который и так уже был не за горами. Неоднократно упомянутый нами приятель Федотова, Дружинин, напрасно звал его к себе в деревню отдохнуть, предлагал ему все удобства, обещая даже выстроить мастерскую. Федотов отказался наотрез, ссылаясь на то, что слава—дым:

"Надо чаще пускать этого дыма; не то он разойдется по воздуху".

На возможность удачнаго брака он отвечал словами:

"Моей жизни не хватит отдаваться одновременно и искусству, и любимой женщине".

Как я уже говорил, крайность первой половины жизни Федотова должна была неминуемо породить новую крайность. Служение музам, после стольких лет "спроваживания их вон", должно было предстать надломленному мозгу художника, как суровое подвижничество. Память о безвозвратно канувших годах томила его, как неутолимая жажда, и делала его жадным к каждой минуте. Как скряга, уже не владеющий своей страстью, он с безрассудной скупостью копил и обращал только на искусство каждый свой час, каждое движение ума и каждый трепет сердца. И вот, когда ему встречается любовь, которая могла бы дать ему и отдохновение и новый исток силы, он бежит от ея, как гибельнаго соблазна.

Не тверди про любовь,

Не мути свою кровь.

Свои чувства.

Теплоту береги для искусства.

(Из стихотв. Федотова "Оля").

Так обостренно, подняв жизненный долг до закона аскета, понял Федотов свою вторую жизнь, отданную искусству. И все-таки даже таким путем ему не удалось вытравить из своего мозга мучительнаго двоения... Когда мы оглядываемся на то, откуда вышел Федотов, куда увлекло художника его стремительно выросшее искусствопонимание, когда мы пробуем примирить его первоначальные идеалы с идеями, заполнившими его последние годы,—мы видим, что примирения не могло быть, образовался прорыв, который заполнить была не в силах единичная человеческая воля. Перед ним стеной стали и его недавняя слава сатирика-жанриста, и интересы тогдашняго общества, и каждая мелочь жизни. И тогда нам становятся попятными вся автобиографическая подлинность, вся печальная правда нижеследующаго описания последних сознательных минут его борьбы с двоением жизни.

Желанья жаркия "желаньями" остались,

От безнадежности лучи их к центру сжались,

И спертый жар во мне, как яд, теперь палит

И весь состав мой пепелит.

("Пчела и цветок").

Далее, как мы знаем, Федотов сошел с ума. Это его состояние описывалось не однажды; нам нет нужды составлять новое, но для заключения данной главы мы приведем одно такое описание, на наш взгляд, из наиболее удачных и вместе с тем кратких:

"Летом 1852 года у Федотова появились первые признаки психическаго страдания. В душе его ярко проснулась болезненная жажда какой-то иной, неизведанной им жизни, и вылилась в восторженный бред об очаровательной, ждущей его, влюбленной невесте. Он закупал для нея подарки, сорил деньгами, затем впал в буйный припадок и был отвезен в больницу, где, промучившись несколько месяцев, умер на 38-м году жизни" (Сергей Глаголь).

Почем знать, может быть этой "влюбленной невестой" была та самая Оля, от которой художник раньше ревниво оберегал свою "теплоту" и которой, потом, он задумал отдать эту драгоценную "теплоту"—в минуту отчаяния, потеряв надежду утишить "испепеляющий его жар" искусством.

Итак, приняв все создания Федотова не как свободныя проявления его дара, а как искаженные и прерывистые отблески неравнаго и томительнаго единоборства художника с судьбой, мы с большой осторожностью должны будем вглядываться в оставленное им наследие, мы должны будем принять как завет, как метод для изучения его произведений и как меру для их оценки—заключительныя слова его, нераз приводимой уже здесь, басни "Пчела и цветок":

Так не дивись, пчела, что я цвету так вяло,

И не брани меня, не разобрав, за лень;

Ничтожности моей начало—

Тень.

Еще по теме:

П. А. Федотов. Судьба и творчество художника. Часть 1

П. А. Федотов. Судьба и творчество художника. Часть 2

П. А. Федотов. Судьба и творчество художника. Часть 3

П. А. Федотов. Судьба и творчество художника. Часть 4

П. А. Федотов. Судьба и творчество художника. Часть 5

П. А. Федотов. Судьба и творчество художника. Часть 6

П. А. Федотов. Судьба и творчество художника. Часть 7

П. А. Федотов. Судьба и творчество художника. Часть 8

П. А. Федотов. Судьба и творчество художника. Часть 9

|