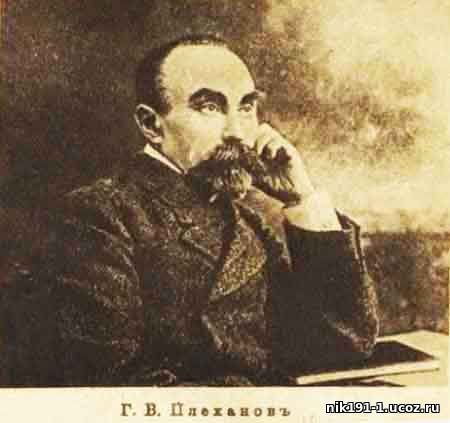

Плеханов

Очерк Леонида Добронравова

VIII.

Какой закал надо иметь и какое страстное желание внушить свою идею, чтобы не охладеть, не остыть, не махнуть рукой, но, больному, проводить целый день в заседании и говорить в течение нескольких часов!

Мне было грустно уезжать из Царского. Что-то подсказывало мне, что я в последний раз вижу Плеханова.

Да, такого Плеханова я видел последний раз. Мы еще встречались после этого, но такою Плеханова я больше не видел.

Вскоре случилось одно обстоятельство, о котором говорить сейчас еще не время, но которое навлекло на меня сильное неудовольствие Плеханова.

В один из последних июльских дней мне дали знать, чтобы я немедленно поехал в Царское Село.

С первым же удобным поездом я отправился.

Наш разговор продолжался около двух часов.

Плеханов волновался, говорил долго, красиво, убедительно. Говорил по поводу того обстоятельства, какое вызвало мой приезд, и по поводу газеты: с уходом из редакции Н. И. Иорданскаго — Плеханов считал его талантливейшим журналистом — редакционное дело шло кое-как, беспорядочно, случайно.

Плеханов, живший последнее время безвыездно в Царском, не имел полного представления о том, что происходило в газете, или же имел представление, не соответствовавшее настоящему положению вещей.

В этот раз было очень трудно говорить с ним. Его нельзя было волновать, поэтому о некоторых обстоятельствах приходилось умалчивать и не возражать на некоторые его утверждения, которые он изменил бы, если бы ему можно было рассказать все.

В том же вопросе, какой волновал его больше всего, от меня требовалось только подчинение воле большинства, т.-е. его воле, ибо его воля была волей большинства.

Подчиниться же я по совести но мог, так как в этом вопросе большинство было не право.

— Подчинение дисциплине—это долг! — говорил Плеханов с глубоким убеждением.

Я знаю, что для Плеханова эти слова значили очень много. Я был свидетелем, как сам он подчинялся воле большинства в тех вопросах, где прав был он.

Этого подчинения я не выразил.

Я помню его удивленный, суровеющий взгляд: помню его насупленные брови. В таком суровом настроении ни до этого ни после я его по видел. Но так, как было, так должно было быть.

Во второй раз, когда по этому же самому вопросу надо было мне снова быть в Царском, я не поехал, чтобы не нарушать в своей душе того образа Плеханова, какой жил в ней.

Мой друг передал мне его слова обо мне:

— Добронравов, вероятно, поладил бы с анархистами.

Я не знаю, поладил бы я с анархистами или нет, но отзыв Плеханова для меня интересен потому, что он гармонирует со всем его складом. Он—в стиле Плеханова. Для него, как для строго дисциплинированного человека, неподчинение дисциплине—даже чисто-теоретическое, как было в данном случае— равнялось проявлению анархизма.

IX.

Настали октябрьские дни.

Плеханов был опасно болен. Но в болезни, но в жару не забывал он ни на минуту, что его могут арестовать, и все ночи проводил готовый к внезапному обыску и аресту.

Его обыскивали несколько раз, несмотря на то, что обыскивавшим говорили об его тяжелой болезни, обыскивали грубо, бесцельно.

Зачем? Почему? Кому это было нужно?

Здоровье его ухудшалось с каждым днем.

Его перевезли в Петербург, в больницу.

Он угасал медленно, незаметно, забытый даже теми, кто при имени Плеханова делал глубокомысленное лицо:

— На него наша надежда!

Но чем ближе подходил он к своему гробу, тем величавее становился его образ в глазах людей, ушедших с путей, начертанных его вещею рукою.

Его умирание с твердым и ясным сознанием долга напоминало мне гибель капитана, тонущаго во время катастрофы на своем корабле, не желая покинуть его.

В нем было что-то напоминавшее мучеников, погибающих за веру, считая ее одну правой и святой.

Его религией было счастье пролетариата, которому отдал он всю свою жизнь, всю силу, пафос, ум, энергию, всего себя.

Быть может, живя на чужбине, вдали от волнений, оскорблений, непонимания, он жил бы еще многие годы, ибо в нем жила сила всепобеждающего духа.

Но он не выдержал при вести о свободе и приехал „через смерть", чтобы найти смерть на родной земле, где должна была начаться для него новая жизнь.

Для него, которому нужны были просторы огромной работы, судьба приготовила сначала четыре стены царскосельского уединения, а затем темную могилу на Литераторских мостках Волкова кладбища.

Приехав в Россию, он очутился в положении того человека, который, придя на бал танцевать, встретил там одних безногих и хромых.

Плеханов своею судьбою подтвердил правило, ставшее, к сожалению, законом, о пророке, не имеющем славы в своем отечестве.

X.

Несколько лет назад Плеханов писал:

„Страшнее гибели может быть одно: неудача того дела, которому отдался всем своим сердцем и всем своим помышлением (курсив Плеханова). И даже не полная неудача, не окончательное крушение надежд, связывавшихся с этим делом, а хотя бы простое сознание того, что торжество дела, казавшееся близким, уходит в неопределенное будущее. При известном настроении подобное сознание несомненно страшнее смерти. И когда оно навязывается человеку жизнью,—т.-е. когда жизнь разбивает слишком оптимистические представления о близости победы,—тогда оно способно внести отчаяние даже и в очень сильную душу. Вот почему участники освободительного движения пролетариата не должны обольщать себя слишком розовыми надеждами; они должны избегать излишнего оптимизма!.."

Эти слова и эти мысли могут осветить нам то душевное состояние, какое пережил Плеханов. Он испытал нечто более страшное, чем гибель; но у него это страшное предшествовало гибели.

Ему суждено было до дна испить чашу горя.

Только после смерти его люди вдруг вспомнили, что есть, вернее, был Плеханов, и что он был их учителем.

И те, кто травил его при жизни, к нему мертвому понесли свое сочувствие и свою запоздалую любовь.

Наше это, русское? Или же общечеловеческое?

Не знаю. Одно знаю, что нехорошее.

Горький вложил в уста одного из своих героев:

"Всех мы убиваем! Которых пулями, которых словами; всех мы убиваем делами нашими. Гоним людей со свету в землю и не видим этого и не чувствуем... а вот, когда бросим человека смерти, тогда и поймем нашу вину перед ним. Станет жалко умершего, стыдно перед ним и страшно в душе... ведь и нас так же гонят, и мы в могилу приготовлены!.."

Умер Плеханов—и потянулись депутации, понесли вереницы венков, ораторы стали произносить пламенныя речи, как бы желая посмертным почетом загладить свое прежнее равнодушие.

Трудно предсказывать будущее, но, быть может, смерть Плеханова напомнит людям его заветы, быть может, через его могилу враждующие протянут друг другу руки и соединят их в братском пожатии.

Петербург пышно встретил Плеханова тринадцать месяцев назад и пышно проводил его к месту вечного упокоения.

Я не видел Плеханова в гробу, и потому в моей памяти живет он таким же, каким увидел я его впервые, когда ступил он на родную землю после сорокалетнего изгнания: при звуках Марсельезы, которую играл оркестр, при громких криках „ура“—стоит он с букетом красных роз, поднесенных ему, глядя блестящими глазами куда-то поверх голов окружившей его толпы, словно смотрит он в свое далекое прошлое, отделенное от этого дня сорока годами изгнания.

"Нива", № 29, 1918 г.

Еще по теме:

Болезнь Г. В. Плеханова (май 1918 г.)

Кончина Г. В. Плеханова

Памяти Георгия Плеханова

Историческая роль Плеханова

Плеханов и рабочие массы

Снова вместе с Плехановым

Г. В. Плеханов и наши революции

Похороны Плеханова (9 июня 1918 г.)

Плеханов. Очерк Леонида Добронравова (часть 1)

Плеханов. Очерк Леонида Добронравова (часть 2)

Плеханов. Очерк Леонида Добронравова (часть 3)

Плеханов. Очерк Леонида Добронравова (часть 4)

|