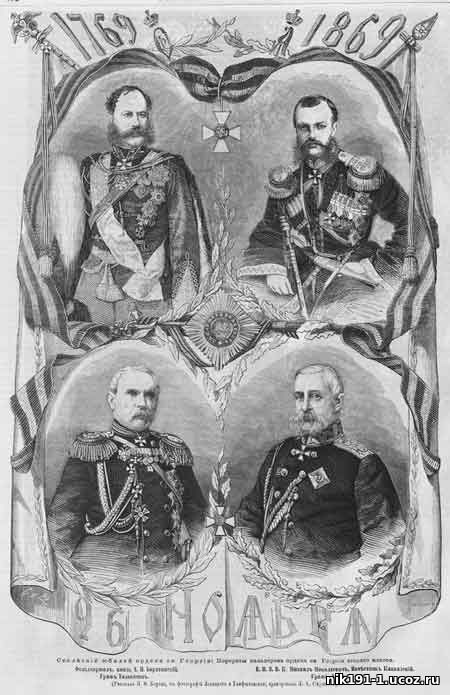

Столетний юбилей ордена св. Георгия: Портреты кавалеров ордена св. Георгия второго класса.

Фельдмаршал, князь А. И. Барятинский

Е.И.В.В.К. Михаил Николаевич

Граф Евдокимов

Граф Лидерс

Юбилей военного ордена св. Георгия

I.

Исторический очерк орденов св. Георгия. —Золотое сказание.

Празднование 100 летнего юбилея военного ордена св. Георгия, налагает на нас обязанность познакомить читателей прежде всего с досточтимой личностью великомученика, а затем с кавалерскими орденами его имени, существовавшими в Европе до учреждения нашего военного ордена.

Отвечая на первый вопрос, ограничимся одними беглыми указаниями, полагая, что жития святых, где подробно изложены эпизоды страданий св. Георгия, в известном классе русской публики составляя любимое чтение, и иконы св. страдальца «с деяньем», более или менее знакомят наглядно посетителей наших храмов с сущностью дела и подробностями.

По древнейшему сказанию, записанному со слов очевидца, Георгий родился в одном аристократическом семействе около 282 года, в Каппадокии (в Малой Азии). По кончине отца, пострадавшего также за имя Спасителя, мать переселилась с несовершеннолетним еще, будущим мучеником, в Палестину и сама скоро последовала за супругом.

Осиротев, Георгий вступил в военную службу; в египетском походе Максимиана Галерия обратил на себя внимание Цесаря и быстро повышаемый, на 20-м году жизни уже был начальником отряда телохранителей императора, пользуясь благосклонностью сурового повелителя.

Известный декрет о 10-м гонении на христиан, был поводом заявления со стороны Георгия о исповедывании христианства. Ни увещания и угрозы Максимиана, ни темничное заключение, ни истязания, придумываемые зверской изобретательностью мучителей, не могли поколебать его решимости. Отчаявшись в успехе действовать на мученика чем бы то ни было, наконец обезглавили его в Никомедии 23 апреля 303 года.

Подвиги, приписываемые св. страдальцу легендарными сказаниями, в редакциях разного времени и в разных местностях, представляют множество сверхъестественных явлений и действий. Оставляя их, ограничимся самым характеричным, изображение которого сделалось уже несколько веков единственным атрибутом великого страдальца каппадокийского.

Смело говорим, несколько веков, потому что в XIII веке, когда Генуэзский епископ Бирога написал свою «Золотую легенду»— где рассказано подробно «беритское чудо» св. Георгия,— на всем востоке и западе оно было распространено почти повсеместно и едва ли не служило для людей тех темных веков единственной, известной чертой из всей земной жизни великомученика, несмотря на свой колорит чудесности, или, лучше сказать, преимущественно благодаря такому качеству повествования.

Позволим себе привести это сказание целиком по тексту Бирого:

«Золотое сказание описывает беритское или ливийское чудо так:

«Будучи военным трибуном, однажды Георгий приехал в провинцию Ливии, к г. Силене, при котором находилось обширное озеро, где поселилось за несколько времени чудовище дракон; ему граждане города выводили каждый день на съедение или юношу, или деву, так что в короткое время ни у кого не осталось детей, кроме дочери владетеля Маргариты *).

*) По другой редакции имя ея — Ая.

Дошла и до нее очередь: нарядив в лучшую одежду, привели ее на берег озера и оставили плачущей. Вдруг является, на белом коне, молодой витязь, сочувственно спрашивает о причине слез, и обещает не выдать невинную жертву чудовищу. Скоро колыхание волн показало его приближение.

Вооруженный надежным копьем, витязь вступает в бой с чудовищем, побеждает его, усмиряет и велит девице, перевязав своим поясом шею дракона, вести его пленником в город.

Унылые граждане и скорбный родитель, заключившись в стенах, следили за ходом боя витязя с чудовищем и видели конец достославной борьбы. Когда же убедились в полном бессилии врага своего, покорно следующего за девою, то вышли навстречу ей и поверглись перед чудным победителем. Он же, для полной и неизменной их безопасности на будущее время, потребовал от них принятия св. истин веры Христовой.

«Выслушав их согласие и изложив перед ними сущность христианства, Георгий — так называл себя усмиритель чудовища — велел всем, от мала до велика, войти в озеро, сделавшееся для них общей купелью св. крещения. По троекратном погружении в воду, все вышли из волн христианами, а наставник удалился от радовавшегося народа, обещав вместо себя прислать пастырей, которые окончат начатое им святое дело».

Нельзя не увидеть с первого взгляда чисто восточной основы сказания и происхождение его ясно открывается. Занести же этот тропический цветок на дальний северо-запад Европы, помогли крестовые походы, хотя невозможно отрицать, что в сердце европейского запада — Риме — имя св. Георгия было известно ранее. Доказательства противного встречаются в памятниках.

Не пускаясь в даль, сошлемся хотя на мозаичное изображение св. Георгия с конем, в храме его в Риме, относимое к VII веку. Но зная имя и чествуя мученика, Римская церковь, при своей малой письменности, не могла бы в средних веках распространить известий о св. Георгии, сильно развитых на востоке, сама собою.

Потому вернее предположить, что соприкосновение почти целой Европы с туземцами Малой Азии, неминуемо должно было перенести в западные страны неизвестные верования, сказания и обычаи.

А в ряду местных верований Палестины — постоянного театра войны христиан с мусульманами — подвиги св. Георгия и особенно сказание о чудесном освобождении княжны от чудовища, — были повсеместны, тем более, что с IV века и самые мощи великомученика покоились там, в Яффе (древней Лидде).

Всемирная иллюстрация, № 51 (13 дек. 1869 г.)

Еще по теме:

Юбилей военного ордена св. Георгия. Часть 1

Юбилей военного ордена св. Георгия. Часть 2

Юбилей военного ордена св. Георгия. Часть 3

Юбилей военного ордена св. Георгия. Часть 4

Юбилей военного ордена св. Георгия. Часть 5

Юбилей военного ордена св. Георгия. Часть 6

Юбилей военного ордена св. Георгия. Часть 7

|