Сто лет назад, 6 (19) марта 1916 года ушел из жизни великий русский художник-сибиряк Василий Иванович Суриков.

Привожу статью из журнала "Аполлонъ" № 4-5 за 1916 года, посвященную памяти В.И. Сурикова.

Во всех материалах по старым газетам и журналам сохранена стилистика и орфография того времени (за исключением вышедших из употребления букв старого алфавита).

СУРИКОВ

Яков Твиин

II

Василий Иванович Суриков родился в Красноярске 11 января 1848 г.

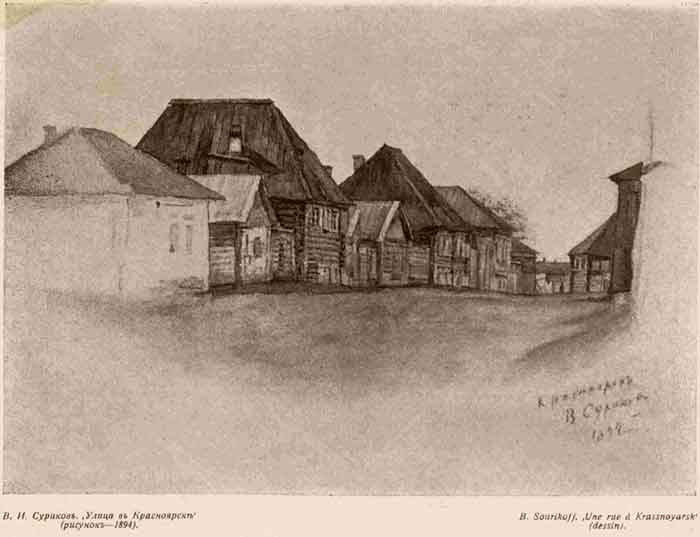

Представьте себе городок, с несколькими белыми церковками, раскинувшийся между двумя группами гор, состоящих то из порфира, то из темной яшмы, то из ярко красных мергелей. Внизу бушует река. Енисей только что вырвался из гор, еще весь желтый от цветной глины, и кружится, и злится, бросаясь пеной, расходясь по широкому долу в несколько русл. Здесь Суриков провел свое детство и юность до двадцати одного года.

Сибирь, замкнутая Уральскими горами, удаленная от Европы, долго сохраняла свою первобытность. Дикая природа располагает к стихийности, к буйству, к своеволию. Кажется, никакая природа не способна так заковать, застудить человеческое сердце, как эти могучие, безжалостные сибирские просторы с необъятной тайгой и суровым климатом. Но вместе с тем, кажется, никакая иная природа не открывает таких широких горизонтов, не питает такой самоуверенности и не внушает таких дерзких и вольных замыслов — как она. Сибирь еще ждет исторических событий и манит к большим совершениям. Ея казачьи остроги еще не умерли и живут своеобразной действительной жизнью.

Вокруг Красноярска порфировыя горы девственно холодны и недоступны, Енисей не обуздан. Кажется, что завоевание Сибири еще не кончилось, следы завоевателей не стерлись, а природа так же первобытна и мрачна, какою была и до Ермака. Вся обстановка сибирской жизни половины прошлаго века мало чем отличалась от московской жизни конца XVII века, и немудрено, что боярыня Морозова была Сурикову, может быть, ближе, чем нашему времени... Илиодор.

В этой природе, в характерно сибирской семье стараго времени воспитал Суриков свой крутой характер, железную волю и дар уединения. Его предки с отцовской и материнской стороны происходили из старых казачьих родов, пришедших в Сибирь с первыми завоевателями. По долгу службы они принимали участие во всех тогдашних боях, и их история неотделима от общей истории сибирскаго казачества. Казаки, занявшие Иртыш, в течение XVII века успешно продвинулись до самаго Тихаго океана. Завоевательным и колонизаторским образом, ставя на путях остроги и заслоны, они пришли на Енисей и основали здесь в 1621 г. Красноярск, а вскоре и Енисейск.

Среди оставшейся на местах енисейской казачьей группы с половины XVII века упоминаются Суриковы. Енисейский голод, окончившийся мятежом, заставил их перебраться оттуда в Красноярск и поселиться здесь навсегда. Красноярск тогдашняго времени не был еще в безопасности, и енисейскому казачьему полку, в котором испокон служили Суриковы, пришлось нести здесь долгую сторожевую службу против инородцев. Еще в детстве художника с Караульнаго бугра в Красноярске казаки наблюдали за врагом и запаливали огни в знак опасности. В одной из стычек качинские татары вышибли стрелою глаз прадеду Сурикова, Петру Петровичу. Подумайте, еще стрелою!

Окруженные враждебными племенами, мужественные завоеватели долго после покорения Сибири не переставали ожидать бед и держались крепкою кучкою. Это положение, тянувшееся более трехсот лет, неизбежно выработало среди них прочную физическую и духовную связь, военную выправку и предупредительность, внешнюю замкнутость и многочисленные охранительные обычаи. Напряженная оборонительная атмосфера среди притаившихся врагов воспитала у казаков подозрительность, настороженность и крепость родовых и полковых тридиций. В их характерах резко обозначается настойчивость и непокорство, всегда готовыя к самозащите. И поэтому казаки так же охотно подымаются на мятежные зовы, как и на завоевание вольных земель.

То Разиновщина, то Пугачевщина волнами прокатываются по Сибири и буровят неспокойный казачий дух. В 1695 году в доме стараго бунтаря Петра Сурикова собиралась воровская казачья дума, решившая вырубить лихого воеводу Дурново, запершагося в малом городе. В 60-х годах прошлаго столетия при участии Суриковых был проучен ни один войсковой старшина за стеснение казачьих вольностей.

Достоверная родословная Суриковых идет от казака Петра Сурикова, участника бунта 1695 года. От него через второго Петра (кривого), Ивана, Василия и второго Ивана прямая линия переходит к художнику. Все эти Иваны, Петры и Василии—казаки, сотники и есаулы, брали жен из казачьих же родов Черкасовых, Торгошиных, участвовавших в тех же бунтах и завоеваниях. Отнюдь не в туманных тонах рисуются предки Сурикова. Один из его дедов, атаман Александр Степанович, с лицом томным, "как голенище", заприметив с горы во время бури оторвавшийся от берега казачий плот, сбежал вниз, поймал бичеву и, по колена уйдя в землю, удержал войсковое добро. Другой дед художника, Василий Иванович, при охоте на коз имел обычай ставить ружье для прицела между ушей своего коня; однажды, когда конь не во время мотнул головой и выстрел пропал даром—дед в раздражении откусил ему ухо.

Родители художника строго блюли родовыя традиции. Его мать — женщина большого ума и остроты, большой выдержки и вкуса — происходила из богатаго и знатнаго дома Торгошиных, казаков "на льготе", основателей Торгошинской станицы, что раскинулась против Красноярска на другом берегу. Ея отец и дядья возили чаи из Китая, имели табуны лошадей, узорчатый дом — полную чашу добра и разных диковинных вещей.

Прасковья Федоровна Сурикова

Прасковья Федоровна, строгая в отношении обрядов и обычаев, внесла, однако, в воинственный дом Суриковых нежное дыхание поэзии, причудливый узор и колорит торгошинскаго дома. Торгошино сыграло в жизни художника громадную роль. Оно пленило его своеобразием и пряностью старинной обстановки.

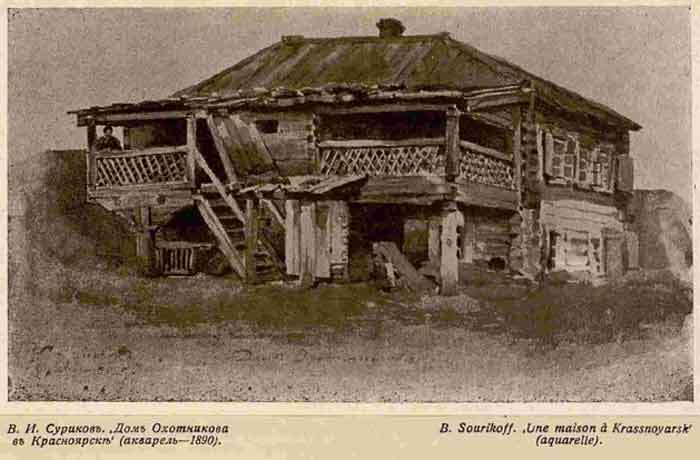

Старики Торгошины, его деды, жили неделеною дружной семьей. По праздникам они надевали свои шелковые китайские халаты, гуляли, обнявшись, по станице и распевали "не белы то снеги выпадали". У них было двенадцать дочерей и внучек, которыя "как цветы цвели" в старом доме с переходами, с узорчатыми крыльцами и слюдяными окнами. Богатырские кони и громадныя повозки стояли на широком, мощеном плахами дворе, сады и огороды окружали дом. В хороводе миловидных женских фигур, одетых в старинные сарафаны и телогреи, были мастерицы рассказать затейливую сказку, спеть старую песню, отгадать тайную примету; здесь был неисчерпаемый источник легенд и преданий.

Подумайте, ведь историю о боярыне Морозовой рассказывала Сурикову в детстве по изустным преданиям его тетка Ольга Матвеевна! Когда впоследствии он прочел о Морозовой в книге Забелина "Домашний быт русских цариц", он точно старый сон вспомнил.

"Знаете,—говорил он мне,—ведь все, что описывает Забелин, было для меня действительной жизнью".

Отсюда пошло у Сурикова то острое ощущение женской прелести в старой Руси, которое выразилось в "Боярыне Морозовой". Торгошинские сани, высокая крыша дома воспеты в ней, и один из Торгошиных, Степан Федорович, изображен в виде чернаго бородатаго стрельца "Стрелецкой казни". Суриков хотя и подолгу живал в Торгошине, но в качестве гостя, и потому оно рисовалось ему в особенно праздничных тонах.

Обычно же мальчик жил или в старом своем красноярском доме, или у тетки Ольги Матвеевны, или в родительском доме на горе в селе Бузиме (в 60 верстах от Красноярска), где служил отец художника, сотник Иван Васильевич. Отцовский дом отложился в душе Сурикова не менее колоритно, чем торгошинский, но в ином духе. Здесь были дела посерьезнее. Громадные подвалы были полны вооружением разных эпох—саблями, шпагами, ятаганами, ружьями, мушкетонами и пистолетами, касками, киверами и погонами, мундирами разных форм — блестящим наследием воинственных предков. В углах же среди патронташей и пороховниц навалены были горы книг. Семейныя предания, и живые свидетели бранной славы, и книги, открывшия мальчику области неведомыя—все это вместе преломилось в его воображении в фантастические образы. Суриков жадно с младенческих лет впитывал в себя родовыя предания и прочитанныя истории, и предметы прошлаго перед ним оживали.

Способность жить мечтою и в действительности находить воображаемые образы прошлаго была у Сурикова с юных лет. Когда семинаристы шли на учеников городского училища, среди которых находился Суриков, и происходила драка в узком переулке—он пресерьезно воображал себя Леонидом в Фермопилах. Когда же увидел труп убитаго товарища Д. Бурдина, ему прежде всего представилось, что так именно лежал убитый Самозванец, и Суриков пытался его зарисовать.

Как-то ночью за Суриковым и его товарищами гнались кузнецы с намерением убить, и он с товарищами, спрятавшись на чужом дворе, слышал шум промчавшихся врагов, — ему живо представился боярин Артамон Матвеев, спрятавшийся от убийц в царской опочивальне, и фраза: "Стук их шагов подобен был шуму вод многих". Умение находить в жизни образы вымысла или литературы развилось впоследствии у Сурикова до такой степени, что терялась грань между виденным и вычитанным. Ему казалось, что образы, о которых повествует история, он видел воочию. Этому способствовала и необычайная область его наблюдений.

Шести лет Суриков ходил с отцом на охоту. Он стрелял настолько удачно, что был предоставлен самому себе. Мальчик тотчас вообразил себя взрослым и отбился от отца. Целый день он проблуждал в лесу и только к вечеру выбрался к дому.

"Отец и мать стояли на плотине и кричали мне. Помню, солнце садилось и красиво отражалось в реке; помню, как отец схватил меня за ноги, чтобы бить, а мать схватила за голову, чтобы защитить— чуть меня не разорвали".

В 1856 году осенью мать отвезла Сурикова из Бузима в Красноярск учиться. А ему не хотелось. Не долго думая, он покинул город и по мало знакомой дороге пустился домой.

"Иду я в скуфеечке, встречные думают про меня: экий монашек идет. А я думаю: нет ли за мною погони? Приложил ухо к земле,— тарахтит по дороге телега. Гляжу, а она уже видна, а в телеге то мать сидит, домой едет. Ух, страшно стало, кинулся я в просо. А мать кричит: никак это Васенька наш? Схватила она меня, сжала, сама заплакала, и я реву: в Бузим хочу! Строгая у меня мать была, а меня пожалела, первый раз от отца правду скрыла, что я из школы бежать хотел".

В Красноярске в 50-х годах было одно гражданское училище—уездное, называвшееся гимназией,—там и обучался Суриков шесть лет. По окончании курса Суриков еще лет шесть прожил в Красноярске, занимаясь самообразованием. Отец его умер, когда ему было 11 лет, и он с братом остался на попечении матери при значительно сократившихся средствах. Матери хотелось определить сына в чиновники, но судьба решила иное.

Еще по теме

Василий Иванович Суриков

Василий Иванович Суриков - 2

Василий Иванович Суриков - 3

Василий Иванович Суриков - 4

Василий Иванович Суриков - 5

О Сурикове

|