3 мая (23 апреля) 1616 года, четыреста лет назад в один и тот же день не стало двух выдающихся людей того времени Шекспира и Сервантеса.

Привожу статьи из журналов "Нива" и "Огонек" за 1916 год, когда отмечалось 300-летие этого события.

К 300-летию со дня кончины Вильяма Шекспира

23-го апреля исполнилось 300 лет со дня кончины гениальнаго английскаго актера и драматурга Вильяма Шекспира. Переживаемыя события не дали возможности родине великаго поэта с подобающей торжественностью ознаменовать это событие: чествование ограничилось возложением венков на могилу поэта и торжественным представлением пьесы Шекспира в присутствии короля и королевы Англии.

1) Портрет Шекспира

Наружный облик великаго писателя до сих пор еще с полной достоверностью не выяснен литературными и ученым и авторитетами всего мира, написавшими о Шекспире фольянты, во много раз превосходящие по размерам плоды творчества самого поэта. Существует всего лишь 3 изображения, претендующия на некоторую подлинность: одно в Стратфорде (родине Шекспира) в музее, в виде портрета, срисованнаго с гравюры 1623 г.; другое — в виде бюста на памятнике у стратфордской церкви и, наконец, воспроизводимое нами третье, правда, не очень художественное, но весьма характерное. Это снимок с гравюры, при-писываемой Джерарду Джонсону и сделанной в 1629 г.

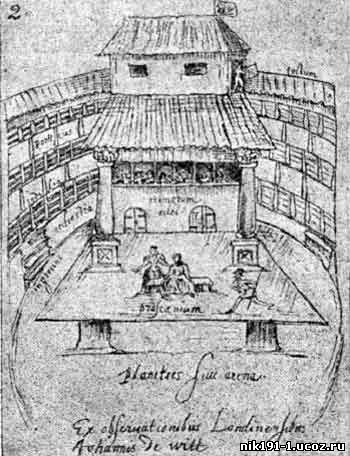

2) Первобытный шекспировский театр в Лондоне (по гравюре 1596 г.)

Воображение зрителей в ту пору дополняло и воплощало отсутствующия декорации, которыя заменялись дощечками с надписями, поясняющими место действия.

3) Дом в Стратфорде, в котором родился Шекспир

4) Внешний вид первобытнаго шекспировскаго Глоб-театра в Лондоне

5) Могила поэта в Стратфорде, украшенная венками из живых цветов, возложенными студентами шекспировскаго коллэджа в день 300-й годовщины его смерти

Первое представление „Отелло"

К 300-летию со дня смерти Шекспира

23 апреля исполнилось ровно триста лет со дня смерти Шекспира и Сервантеса.

Оба умерли в один год, в один день.

Но Сервантес почти в шестьдесят лет создал свой литературный шедевр, а Шекспир к пятидесяти годам уже перестал быть поэтом.

Сервантес создал один бессмертный тип, а Шекспир—целое человечество.

О Шекспире драматурге, поэте, мыслителе исписаны горы книг, каждый год изыскивается о нем что-нибудь новое, шекспировская литература, подобно реке, течет неизменно, и в юбилейные года широко выходит из своих, уже успокоенных, берегов.

Существуют фанатические читатели-шекспиристы, фанатические шекспировские актеры, фанатические коментаторы Шекспира, своего рода кроты, роющиеся под текстом, для которых коментарии к Шекспиру как будто дороже самого Шекспира, существуют скептики, сомневающиеся в самом авторстве Шекспира, наконец, существуют не только актеры, играющие Гамлета, но и актрисы, надевающия траурные панталоны и траурный плащ датскаго принца.

О Шекспире-человеке известно, в сущности, очень немногое.

Да, к пятидесяти годам он перестал быть поэтом и сделался просто мирным обывателем. Как будто вулканическая его натура выбросила все, что ей нужно было из себя выбросить, и затем вулкан остыл, что-то тлело еще в нем, не бушуя, не озаряя больше ярким пламенем широкие горизонты, и к пятидесяти двум годам эта жизнь совсем угасла.

О Шекспире-актере мы тоже знаем немного. Знаем, что он не играл первых ролей, и что лучшей его ролью считалась Тень в Гамлете. Было ли у него недостаточно таланта для создания самого Гамлета или для Отелло?

Или же талант Ричарда Бёрбеджа был слишком велик и нечего было пытайся с ним соперничать даже и при хорошем актерском даровании?

Трудно думать, чтобы человек, обладавший такой силой драматическаго поэта, наделен был еще и в равной степени силой актера. Одно ослабляет другое.

Леонардо да Винчи имел необыкновенное количество дарований: был и живописцем, и инженером, певцом, музыкантом.

Изумительно! Но Вазари указывает на то, как много вещей Леонардо оставлял неоконченными.

Не мешало ли именно разнообразие талантов?

О Шекспире-режиссере ничего неизвестно.

А, между тем, Шекспир был ведь не только драматургом и актером, но и хозяином театра, сначала Вlасk-Friars, а затем и Globе. Он был не только поэт, но и человек театральнаго ремесла. Он и начал-то свою театральную деятельность вызывальщиком кучеров знатных господ по окончании спектакля. Это называлось Сul-bоу, в салом буквальном смысле слова: лаяльщик. И, как говорит Виктор Гюго, в 1586 году (22 лет) Шекспир лаял в театрах Grееnc и Вlасk-Friаrs.

***

Как ставились пьесы Шекспира, мы тоже мало осведомлены на этот счет. Но не с уверенностью ли можно сказать, что он ими руководил, что ои был именно режиссером?

Подумайте: он оставил такое изумительное наставление актеру в «Гамлете»!

Ведь это настоящая заповедь и для актера, и для режиссера.

Сколько раз она забывалась и забивается, но ведь на то и заповеди, чтобы не только их исполнять, но и нарушать.

Мы знаем, что шекспировский театр внешне был очень беден, и в то время, как в Италии более чем за сто лет до Шекспира, Брунеллески, а затем уже и Рафаэль, Леонардо, Микель-Анджело, творили чудеса декоративнаго и машинно-театральнаго искусства, при Шекспире и в лучших театрах Лондона пестрая юбка какой-нибудь актерской жены, надетая на щетку, изображала лошадь рыцаря или короля в парадном чепраке, две скрещенныя шпаги представляли собою сражение, а человек, вымазанный известкой, — стену, причем, если он разделяет пальцы, это означало, что по стене ползли ящерицы.

Конечно, это возбуждало нередко смех публики, державшей себя вообще более чем свободню в театральном зале, и, конечно, встань Шекспир из могилы, он был бы восхищен нашей театральной обстановкой, хотя декоративное искусство именно последняго времени стало, выражаясь шекспировскими же словами, нередко «ужасно подражать природе», утрачивая искусство писать перспективу, воздушность линий, впадая в тяжелую крикливость красок, часто преподнося такую мазню, о которой с наивным ужасом говорил московский театральный сторож, встретившись как-то на улице с отставным управляющим московскими театрами Пчельниковым (ныне покойным):

— Ваше превосходительство, кабы вы зашли да заглянули в декорационную! Ведь ногами пишут. Истинный Бог! Вот словно полотеры полы натирают.

Внешне фея Иллюзия отсутствовала на подмостках шекспировскаго театра, внешния ея средства уже чересчур были наивны.

Но зато эта фея Иллюзия присутствовала во всем своем блеске в самом содержании, в языке пьес этого гастриона Шекспира, она царила тут, эта фея Иллюзия, и в области действительности и в области самой причудливой фантазии: целая английская истории выходила на сцену, древний Рим поднимался из гробов, воздушный Ариэль носился в воздухе, старый Лир терял свое царство из-за страшной болезни—гипертрофии самовластия, льва Отелло съедал паразит Яго, гибла невинная Корделия, лэди Макбет приковывалась к своему пятну, как каторжник к тачке, и Просперо провидел лучшее будущее человечества.

Какая иллюзия!

И без декораций, при смешных внешних средствах театральной обстановки, сколько воображения должно было быть у поэта, чтобы создать эту иллюзию, и сколько живого чувства, живого воображения у публики, чтобы в эту иллюзию поверить.

Ведь публика верила. Куда же живее она была, чем мы.

А ведь так было.

Ведь такие стихи, как эта элегия, написанная на смерть актера Бёрбеджа, могли быть написаны только тем, кто переживал незабываемыя впечатления от игры артиста, кого он трогал, потрясал.

В этих стихах перечислены все роли Бёрбеджа в драмах Шекспира, но в особенности выделена роль Отелло:

«На забудем главной его роли, в которой он больше, чем во всем остальном, трогал сердца: роли несчастнаго Мавра».

***

И вот опять она, фея Иллюзия, без внешних средств, во всей своей силе. Бёрбедж ведь был малорослый и толстоватый (как и наш Мочалов). Как будто ведь и не идет к герою Отелло? Быть может, и своего датскаго принца ради фигуры Бёрбеджа автор сделал преждевременно тучным? Но вот этот Бёрбедж трогает сердца в роли несчастнаго Мавра. Он именно тогда, на подмостках зачаточнаго театра, не комедийствует, а человечно передает трагедию несчастнаго человека, убившаго любимую женщину.

Ведь уж, конечно, не только один Бёрбедж участвует в разработке роли, но и Шекспир. Конечно, Бёрбедж не только слушал чтение пьесы своего друга и сотоварища, но и советуется с ним и репетирует под его наблюдением. Его талант дал ему средства изображения, но наблюдательность Шекспира при подготовке, конечно, тут работает в полной мере. Как автор, он может поражаться и неожиданно для самого себя тем эфектом, который производит роль Отелло в изображении Бёрбеджа, но общее-то, внутреннее-то, эта трагедия несчастнаго Мавра, а не дикаго Кафра, дана Шекспиром и верно воплощена Бёрбеджом.

А подумайте: об одном только цвете лица Отелло существуеть целая литература.

Шлегель, нужно сказать, с тупостью истаго немца, доказывает негритянское происхождение Отелло, выводя весь смысл трагической его судьбы из наказания свыше за смешение двух рас: черной и белой.

Трагедия Шекспира гораздо яснее, проще, человечнее, нежели измышление Шлегеля, его морализирования и желания, что называется, выдумать и тут обезьяну.

Туповатый, хотя и знаменитый, немец Шлегель—из нежной и чистой любви Дездемоны полюбившей Отелло «за муки», готов сделать, по справедаливому заключению Франсуа Гюго (сына поэта, знаменитаго переводчика Шекспира), какую-то любительницу сильных ощущения, кинувшуюся в объятия Кафра.

Эпитеты «черный», «толстогубый», которыми не раз награждают в пьесе Отелло, заставляли некоторых критиков, и помимо Шлегеля, и некоторых актеров изображать Мавра-Отелло чернокожим.

Кольридж был совершенно иного мнении, а Франсуа Гюго блестяще разъясняет слово «blaсk» (черный), которым награждают в пьесе Отелло и которым руководились некоторыя критики и актеры, желавшие видеть в Отелло негра.

Все сюжеты Шекспира посвящены одной женщине и везде цвет ея лица определяется словом «blaсk» («Клянусь, что сама красота черна, и дурны все те, у кого нет цвета твоей кожи»).

Но Шекспир ведь не был влюблен в негритянку и не воспевал прелестей женщины черной, как сажа, с расплюснутым носом и с отвисшими губами.

***

Сохранилось описание перваго представления «Отелло».

Правда, нет в нем ничего касающагося игры актеров и не говорится о впечатлении, произведенном пьесой, но сохранилось описание места действия, некоторыя имена присутствовавших и объяснение причины этого блестящаго спектакля d`occasion.

«Королеве Елизавете было семьдесят лет. Она была печальна. Она неустанно думала о казненном любимце графе Эссексе, и это воспоминание овладевало ею, как тяжкое угрызение совести. В начале 1602 года она говорила французскому послу Бомону, что устала от жизни.

«Придворные всячески ухищрялись развлекать тоскующую повелительницу, вовлекали ее в участие на балах, как бы желая уверить в вечной молодости,—и старая королева танцовала.

«В течение всего лета 1602 Г. двор веселился, чтобы веселить Елизавету: концерты, банкеты, всевозможныя gаlаs следовали один за другими.

«Лорд-камергер исполнил програмы всевозможных удовольствий: охоты, танцы на лужайках, катанья в золоченых каретах. Но королева была печальна.

«Тогда двор сделал последнее усилие.

«У одной знатной дамы, графини Дерби, вышедшей замуж вторым браком за богача сэра Томаса Эджеворта, явилась мысль дать в честь королевы праздник, который напомнил бы ей былыя, чудныя празднества Кенильворта.

«И вот, в своем замке Гарфильд, в нескольких милях от Лондона, лэди Дэрби устроила спектакль: первое представление новой пьесы, которую должны были разыграть актеры труппы лорда-камергера.

«Эта новая пьеса принадлежала перу Вильяма Шекспира и называлась: «Отелло, Венецианский мавр».

Сохранился и счет расходов в замке Наrеfield по случаю празднеств, длившихся в честь королевы три дня, и между прочим уплата десяти ливров Бёрбеджу и сто труппе за «Отелло».

Сохранились и имена зрительниц, составлявших блестящий партер перваго представления «Отелло».

Картина блестящая, нужно думать— чарующая прелестью женских лиц, лебединых шей, мраморных плеч и изысканных придворных туалетов.

Блестящая и в то же время какая-то мрачная и, быть может, поучительная картина?

На первом месте семидесятилетняя королева, эта девственница Елизавета, вся изглоданная муками ревности, вечных подозрений, страшными воспоминаниями.

На сцене несчастный Отелло, во власти «туловища с зелеными глазами»— решимости, невинная, невинно-казненная им Дездемона—и перед очами королевы, в ея воображении, нечто более страшное, - нежели этот театральный труп: отрубленная голова графа Эссекса.

Мысль лэди Дерби, может быть, была и не из удачных? Представление, быть может, и не поправилось Елизавете? Пьеса повергла, быть может, ее в еще большую мрачность?

А, быть может, муки несчастнаго Отелло, до известной степени, отвлекли от королевы ея живыя муки?

Об этом мы ничего не знаем.

Но, не правда ли: какая картина для кисти художника это первое представление Отелло?

И. Вильде.

Еще по теме:

К 300-летию со дня смерти Шекспира

К 300-летию со дня кончины Мигеля Сервантеса

К 300-летию со дня кончины Мигеля Сервантеса - 2

К 300-летию со дня кончины Мигеля Сервантеса - 3

К 300-летию со дня кончины Сервантеса и Шекспира (1916 год)

|