В виду предстоящего в будущем 1900 г. чествования памяти генералиссимуса-фельдмаршала графа Александра Васильевича Суворова-Рымникского, князя Италийского, по поводу столетней годовщины его смерти, редакция „Московского Листка" предполагает помещать в воскресных приложениях описание жизни и подвигов великого полководца, заимствуя данные из разных верных источников.

Граф А. В. Суворов-Рымникский.

(К столетию со дня его кончины)

Прибавление

к части 1

Граф Александр Васильевич Суворов- Рымникский,

князь Италийский

(1729—1800)

См. Часть № 48

Суворов в ссылке в с. Кончанском и вызов его в Петербург

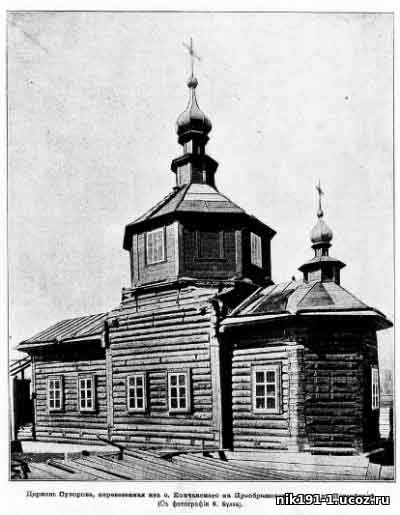

После 12-ти дневной утомительной дороги, 5-го мая, Суворов, в сопровождении Николаева, прибыл в свою вотчину в с. Кончанское, Новгородской губ., Боровичского уезда. Господская усадьба, расположенная в глуши лесов, среди озер и болот, представляла из себя полузабытый уголок, имела вид мрачный и унылый. Двухэтажный помещичий дом сильно обветшал, сад, разведенный в 1784 году, разрастался туго и содержался небрежно; построенная Александром Васильевичем около сада небольшая деревянная церковь, во имя св. Александра Невского, также заметно старилась, — словом, все было полуразрушено и не уютно.

Церковь Суворова, перевезенная из с. Кончанского на Преображенский плац в Петербурге

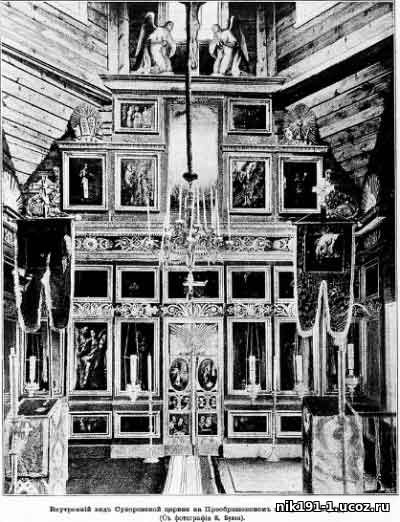

Внутренний вид Суворовской церкви на Преображенском плацу в Петербурге

Вот в какое нежилое и неприглядное обиталище был водворен опальный фельдмаршал и сдан под надзор Боровичского городничего Вындомского.

Полицейскому чиновнику вменено было в обязанность не только наблюдать за каждым шагом отставного фельдмаршала, но даже зорко следить за его перепиской с кем бы то ни было.

Одинокий, забытый людьми и славой, изгнанник звал к себе своего сына и дочь с внуком. Дочь не могла немедленно выехать к нему, так как муж ее в это время находился по делам службы в Павловске, да кроме того, для этого необходимо было испросить разрешения Государя, но в ответ на приглашение она не замедлила послать следующее письмо:

„Все, что говорит сердце мое—молить Всевышнего о продолжении дней ваших при спокойствии душевном. Мы здоровы с братом и сыном, просим благословения вашего. Необходимое для вас послано при записке к Прокофию. Желание мое неизменное — скорее вас видеть; о сем Бога прошу, Он наш покровитель. Целую ваши ручки“.

В июле приехали в с. Кончанское дорогие гости: сын, дочь и внук, которые едва могли разместиться в полуразрушенном доме. В тесноте, но не в обиде,—были все, а для Суворова приезд гостей усладил его горечь и, в течение двух месяцев, отвлекая от тяжелых мыслей, подкрепил его расшатанное здоровье.

Наташа, дочерь Суворова

А. А. Суворов,

внук генералиссимуса

Старый помещичий дом для жилья зимой не годился, и Суворов просил разрешения переселиться из села Кончанского в с. Ровно к свойственнице своей О. А. Жеребцовой; село это отстояло в 45 верстах от усадьбы фельдмаршала.

Вскоре разрешение было получено как на это, так и на перевоз бриллиантов из Кобрина, на сумму свыше 300,000 р.. о которых ходатайствовал Суворов, и которые он не успел захватить с собой при отъезде из Кобрина Вскоре, городничий Вындомский, тяготившийся обязанностями по надзору за Суворовым, был заменен Николаевым, тем самым, который водворил отставного фельдмаршала в место ссылки. Николаев прибыл с инструкцией еще более обширной: Суворову воспрещалось даже выезжать из своего именья, а в случае ослушания предписывалось напоминать ему, что на это последовало особое повеление, а вместе с сим доносить генерал-прокурору.

Суворов встретил Николаева с улыбкой и со словами:

„я слышал, что ты пожалован за Кобрин чином,—правда и служба большая; выслужил, выслужил! Продолжай так поступать, больше наградят".

Николаев на это ответил, что

„исполнял монаршую волю“,

при чем заметил Суворову о неуместном его замечании.

На другой день по приезде Николаева, гости Суворова уехали, а сам Александр Васильевич переселился на зиму в избу, на краю деревни.

Доносы на опального фельдмаршала обильно сыпались в Петербург; Николаев, не стесняясь, перехватывал письма Суворова и обо всем сообщал кому следует; в его донесениях было даже прописано, что Суворов дал пощечину своему Прошке, а также о том, что фельдмаршал ходит в канифасовом камзоле, нося при этом орден св. Анны на шее.

Положение Суворова было крайне грустное, а ко всему этому, нежданно негаданно, на него обрушились новые невзгоды: к нему были предъявлены разные казенные и неправые частные денежные взыскания.

Вскоре после того, в октябре месяце, к Суворову в с. Кончанское прибыл нарочный от давно им забытой жены: Варвара Ивановна писала ему:

„тринадцать лет вас не беспокоила: воспитывала нашего сына в страхе Божием, внушала почтение, повиновение, послушание, привязанность и все сердечные чувства к родителям, надеясь, что Бог преклонит и ваше к добру расположенное сердце к вашему рождению; что вы, видя детей ваших, вспомните и про их несчастную мать“.

Затем она заканчивает свое письмо просьбой уплатить за нее 22,000 долга и увеличить ей денежный отпуск на содержание, при чем добавляет:

„развяжите душу мою, прикажите дочери нашей меня, несчастную мать, знать, как Богом указано".

Суворов ежегодно выдавал Варваре Ивановне по 3,000 руб. и она была довольна; а теперь, очевидно пользуясь случаем и временем, она рассчитывала сорвать с своего мужа возможно больше. По этому поводу Суворов писал Хвостову:

„я ведаю, что графиня Варвара Ивановна много должна, но мне сие постороннее, ибо я сам много должен и теперь помочь ей не в состоянии, но в будущем постараюсь".

Однако, неожиданно для Суворова, Варвара Ивановна не отказалась от предъявленных требований к мужу и, по совету некоторых лиц, обратилась за содействием к генерал-прокурору. Момент был удачный, и Суворову было повелело: назначить дом для жительства жены и выдавать ей ежегодно в содержание по 8,000 руб. Суворов немедленно исполнил это и отвел жене: один дом в Москве, а другой в с. Рождествене, с полной обстановкой, всем хозяйством и прислугою и приказал выдавать ей указанное содержание.

В ответ на это Суворов получил от жены ядовитое письмо:

„не премину оказать послушание мужу, ибо приятным долгом себе поставлю всегда исполнять его волю".

Вообще положение Суворова в это время становилось безвыходным: неправые требования предъявлялись к нему чуть не каждый день, иски, обращенные к нему, доходили до 100,000 руб., а тем временем, положение дел в Кобрине предвещало полное разрушение, чему в особенности способствовал его заправитель, шляхтич Красовский.

Опальная жизнь в глуши под строгим надзором Николаева лишала Суворова возможности что-либо предпринять; ему оставалось одно —положиться на Бога и смиренно влачить свое жалкое существование.

Надо удивляться, как мог Суворов, при его деятельной и столь впечатлительной натуре, перенести это бесцельное прозябание, безжизненное уединение в Кончанской глуши.

(Продолжение будет)

И. С.

Московский листок, Иллюстрированное приложение № 41, 24 октября 1899 г.

Еще по теме:

Граф А. В. Суворов-Рымникский. (К столетию со дня его кончины). Часть 1

..................................

Граф А. В. Суворов-Рымникский. (К столетию со дня его кончины). Часть 48

..................................

Граф А. В. Суворов-Рымникский. (К столетию со дня его кончины). Часть 50

|