14 (01) августа 1915 года

От шта6а кавказской армии 29 июля

На приморском и ольтинском направлениях перестрелка.

В Пассинской долине турки 2 раза вели наступление по всему фронту, но наши, подпустив их на близкую дистанцию до двухсот шагов, оба раза отбили с громадными для противника потерями. Нами захвачены один штаб-офицер, 5 обер-офицеров и 130 аскеров.

Один из кавалерийских полков атаковал стрелковую цепь турок у селения Мармуз, многих изрубил и взял пленных, число коих выясняется.

Колонна нашей конницы, высланная к Мелазгерту, захватила 24 офицера, выпущенных из зрзерумского училища.

В районе Даркот—Булах удачные столкновения наших конных разъездов с турецкими. Казак Тресочкин один с шашкой бросился на турецкий дозор из 7 человек и взял их в плен.

На остальном фронте без перемен.

Северо-западный фронт

31-го июля—1-го августа.

В рижском районе перемен не произошло.

На направлениях от Якобштадта и Двинска бои приобрели более упорный характер.

На фронте между Наревом и Бугом настойчивые атаки германцев нами отражались с успехом.

На левом берегу Буга противник вел усиленное наступление на наши позиции вдоль железных дорог от Седлеца и Лукова. Наступление нами сдерживалось, причем за 1-е августа захвачено в плен до 800 австро-германцев с несколькими пулеметами.

У Новогеоргиевска шла бомбардировка неприятелем укреплений орудиями крупных калибров и ряд частичных атак на различные отделы крепости. Атаки в общем были отбиты.

На правом берегу Буга существенных перемен не произошло.

Юго-западный фронт

31-го июля—1-го августа.

На Золотой Липе, в районе к югу от Дунаюва, наши передовые части 31-го июля произвели удачный поиск в расположении германцев. Нами уничтожены их искусственные препятствия и захвачены два ряда окопов, защитники коих переколоты.

На Днестре 31-го июля и в ночь на 1-е августа в районе устья Стрыпы и близ впадения Золотой Липы происходили частичные столкновения, поддержанные со стороны австрийцев сильным артиллерийским огнем легких и тяжелых орудий.

Кавказский фронт

1-го августа.

На приморском и ольтинском направлениях происходили удачные действия наших разведчиков.

У селения Без уничтожена переправа турок через реку Чорох.

На евфратском направлении наши войска заняли Коп, а затем, после 5-часового боя наша колонна принудила значительные силы турок отступить к Тортону. В этом же районе наши разъезды хорунжего Белаго и подхорунжих Сычева и Иващенка атаковали в конном строю отбившиеся турецкие роты, причем многих порубили и забрали пленных с винтовками.

Обзор военных действий "Нашего Вестника"

от 28 июля

На рижском направлении наши эскадроны, поддержанные артиллерией, лихо атаковали немцев у мызы Кальяцем, опрокинули их и преследовали до доревни Мурашки.

К юго-востоку от Митавы происходили лишь стычки передовых отрядов. На фронте местечек Понедели - Скопишки—Лелюны немцы неоднократно пытались атаковать наши участки, но всюду были отброшены, при чем на некоторых направлениях этого района наши войска, перейдя в контр-наступление, потеснили противника и захватили пленных.

В общем в прибалтийском районе немцы значительно увеличивают свои силы путем переброски с других участков нашего обширного фронта, а также с западной границы.

Передовые позиции западного фронта крепости Ковно энергично атакуются противником. Немцы ведут наступление крупными колоннами под прикрытием сосредоточенного огня тяжелой артиллерии. Противник несет огромные потери от могучего огня крепости. Бой продолжается.

На левом берегу Немана наши части овладели деревнями Клейше и Жмундки, захватив более 50 пленных.

На фронте Осовецкой крепости сильная перестрелка. Отдельные попытки немцев атаковать наши некоторые передовые участки всюду отбиты.

На ломжинском и островском направлениях ожесточенные бои. Наши войска геройски сопротивляются превосходным силам противника, нанося ему громадные потери. После ряда бешеных атак с большим уроном немцам удалось захватить деревни Щепанково и Гостеры.

Нижнее течение Нарева и Вислы оставлены нашими войсками, которые в связи с общей обстановкой отошли в восточном направлении, покинув Варшаву и Ивангород.

Противник приступает к обложению Новогеоргиевска.

На остальных участках фронта между Вислой и средним течением Буга упорный бой происходил лишь в районе Любартова, где наши части, отбив ряд яростных атак противника, захватили свыше 500 пленных.

Дневник военных действий

К. Шумского

Варшава Поневеж

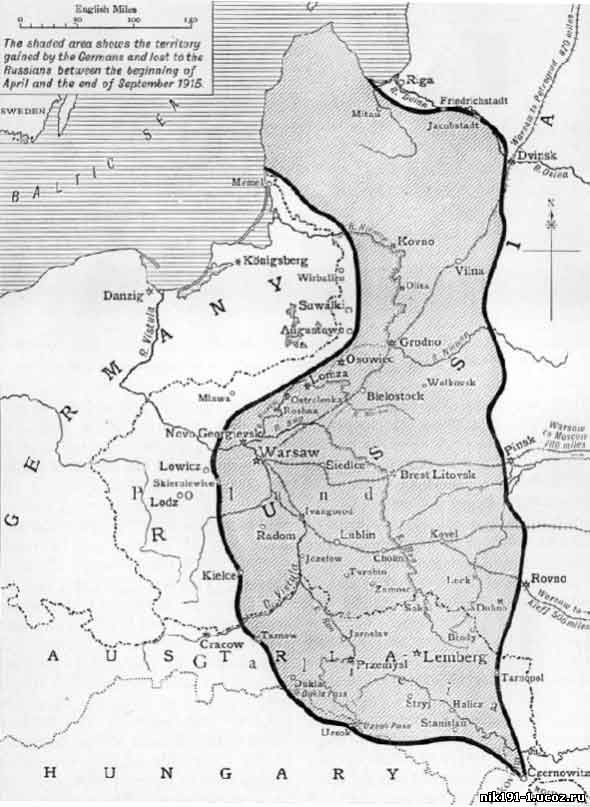

Как и следовало ожидать, из двух германских операций, северной и южной, решающее значение имела северная операция, и в первую голову это сказалось на „Наревском прорыве". Переправа противника на 25-верстном участке Нарева, от Рожан до Пултуска, выдвинула вопрос о необходимости покинуть "передовой театр" — Царство Польское — и вместе с тем оборонительную линию реки Вислы и Варшаву и произвести новый "маневр—назад" с тем, чтобы выйти на следующую за линией Вислы оборонительную линию Немана—Буга.

Таким образом к концу года войны длительная оборона „передового театра" — Царства Польского — стала близиться к концу, и принципиально был решен вопрос о необходимости занять иное, более выгодное положение.

Как известно, „передовым театром" называется район Царства Польского, примерно, от линии Немана—Буга до Калита. Этот клин, вдающийся в германские и австрийские владения, конечно, всегда был стратегически невыгодным и таковым всегда и считался. Вся сущность в том, что „передовой театр" охватывался с севера Восточной Пруссией, а с юга—Галицией. Следовательно, противнику не нужно было вовсе и охватывать, ибо охват уже был всегда готов, вследствие невыгодных очертаний границы. Стоило только противнику расположить свои войска в Восточной Пруссии и в Галиции, как наше расположение было бы уже охвачено с двух сторон.

Поэтому теперь можно видеть, какое громадное значение имели наши первые операции в Восточной Пруссии и в Галиции. Сущность Восточно-Прусской операции, очевидно, заключалась в том, что мы откидывали северный, германский, охват противника. Сущность же Галицийской операции заключалась в том, что мы откидывали южно-галицийский охват.

В силу этого, когда нам пришлось очистить Восточную Пруссию, стало ясно, что противник уже восстановил свое прежнее выгодное для него и невыгодное для нас охватывающее положение, и что, лишь удерживая Галицию и угрожая Кракову, мы угрожаем на другом конце противнику, и эта угроза сдерживает дальнейшее продвижение Восточно-Прусского охватывающего крыла.

Собственно говоря, немцы могли и не двигаться по Галиции, а прямо начать наступление из Восточной Пруссии на юг, чтобы отрезать клин — „передовой театр" — Царство Польское. Если они двинулись еще и по Галиции, стремясь к охвату с другой стороны, то частью из стремления вернуть Галицию Австро-Венгрии, а главным образом потому, что когда-то такой план был разработан германским генеральным штабом и даже был опубликован во многих брошюрах, и немцы действовали здесь уже по готовому трафарету, стремясь соединить северную, восточно-прусскую группу, с южной, галицийской—у Бреста.

Когда в 1910 году наконец определенно сознали, что „передовой театр" невыгоден для обороны, у нас, как известно, предполагалось даже не оборонять его, а в начале войны сразу отойти от линии реки Вислы на следующую линию Неман-Буг. Однако немцы застряли во Франции и не могли оттуда выбраться главными силами в течение более восьми, а, пожалуй, и десяти месяцев. Поэтому и явилась возможность защищать „передовой театр” в течение почти целого года.

Конечно, если бы мы в течение этого года перешли в наступление и занятием Восточной Пруссии исправили бы свое стратегическое положение на „передовом театре", то тогда о невыгодах „передового театра” не пришлось бы и говорить.

Как известно, совершенно привходящие обстоятельства, главным образом наша техническая неподготовленность, не дали нам возможности развить активные действия на германском фронте, и, вследствие этого, все операции свелись к обороне В свою очередь, раз „передовой театр" явился районом обороны, то он неминуемо должен был быть оставлен, ибо обороняться на нем при двух охватах с обеих сторон, Восточно-прусском и Галицийском—долго было нельзя: „передовой театр" был только пригоден, как исходный район для наступления в Германию, сокращающий путь к Берлину. Последнее понятно из того, что, владея „передовым театром"; мы имели из Завислинской Польши операционное направление к Берлину более короткое, чем, допустим, от Немана.

Таким образом, вынужденные, вследствие особых условий, вести на „передовом театре" оборону, мы этим обязали себя в будущем к оставлению „передового театра", ибо длительная оборона на этом театре была невозможна.

Все это, конечно, предвиделось и в мирное время, почему и наибольшее развитие получила не оборонительная линия Вислы, где была даже упразднена крепость в Варшаве и мало поддерживалась крепость в Ивангороде, а наибольшее развитие получила оборонительная линия Немана-Буга с крепостями Ковна, Гродна, Брест.

Следовательно, уже в мирное время, кроме „передового театра", был подготовлен следующий, позади него, другой театр, где оборонительной линией был Неман— Буг, а основными опорными точками—крепости Ковна, Гродна и Брест.

Когда „Наревский прорыв", выведший немцев через главную оборонительную линию Нарева, защищавшую пути к Варшаве с севера, решил вопрос о дальнейшей борьбе на „передовом театре", то, естественно, следующей линией и была избрана заранее подготовленная линия Немана—Буга.

Необходимо отметить, что вообще общие военные предположения каждого государства на случай войны не составляют секрета, так как общий план вытекает из характера государственной границы, а секрет составляют главным образом лишь детали и выполнение плана. Например, на итальянском фронте всегда было известно, что, раз там существует австрийское Трентино, то ясно, что итальянцы могут либо наступать мимо Трентино, поставив против него сильный заслон, либо должны раньше взять Трентино.

Одинаково и у нас, всем ясно видно было из любой карты, что Восточная Пруссия и Галиция охватывают Царство Польское, а, следовательно, всем ясно видно было, что при таких охватах с двух сторон на „передовом театре" долго обороняться нельзя. В связи с этим и ясно было видно, что наши армии, в случае развития военных операций, отойдут с „передового театра". Раз же наши армии отойдут с „передового театра", то опять вполне понятно, что они будут искать другую оборонительную линию вместо Вислы. Далее, опять тут же любая карта показывает, что параллельно Висле есть оборонительная линия Неман—Буг, а, следовательно, опять нет никакого секрета в том, что следующей после Вислы оборонительной линией является Неман—Буг, и что туда будут отведены впоследствии наши армии с „передового театра".

Таким образом эти общие соображения никогда, нигде и ни для кого не составляют секрета, а, следовательно, одинаково известны и противнику, ибо вытекают непосредственно из характера государственной границы. Если к этому добавить, что эти общие положения всегда бывают предметом обсуждения специально военной и даже общей печати, то нетрудно видеть, что и противник понимал, что, в случае отхода с „передового театра”, мы отойдем на линию Неман -Буг и расположимся на фронте, примерно, Ковна—Брест, о чем и сообщили в последнее время в печати наши компетентные военные круги.

Этим и объясняется Прибалтийская операция противника, которую, на первый взгляд, он затеял как будто в стороне от главного сражения, происходившего между Вислой, Бугом и Наревом. На самом деле, в Прибалтийской операции противник стремился заранее действовать против одной из опорных точек нашего будущего стратегического фронта—против Ковенского района и одновременно стремился к занятию обоих берегов Немана.

Из официальных сообщений можно было усмотреть, что противник в Прибалтике развивает свое наступление в двух направлениях. Одно из этих направлений было Митаво-Рижским, а другое шло в районе Поневежа -Кейдан и Ковны. Из этих двух наступлений наиболее существенным было то, которое развивалось в районе Поневежа, ибо здесь противник действовал на правом берегу Немана. Так как противник еще ранее находился в Сувалкской губернии и таким образом занимал левый берег Немана, то, очевидно, действуя теперь и на правом берегу Немана, противник стремился к занятию обоих берегов этой реки. О том, насколько это существенно—говорить не приходится, если вспомнить, что следующей нашей оборонительной линией является Неман—Буг, а следовательно, стремление противника к заблаговременному занятию Немана нельзя не рассматривать, как стремление к достижению весьма претенциозных стратегических результатов еще до отхода наших войск на новый фронт.

Такое „забегание вперед” противника опять является лишь непосредственным результатом выгодного географического и стратегического положения Восточной Пруссии. Восточная Пруссия, давая охват „передового театра", этим дает уже первый охват, и, следовательно, каждый шаг из Восточной Пруссии вперед заранее дает уже новые охваты будущих театров. Поэтому, как только обнаружилось, что принципиально намечен отход от Вислы и Варшавы, бои на Нареве, да и все громадное сражение между Наревом, Вислой и Бугом, потеряли свой интерес, и весь центр тяжести событий перешел в Прибалтийский край. Здесь явно, и притом заранее, подготавливалась новая операция противника, и поэтому именно сюда должны были быть направлены усилия наших врагов.

Это обстоятельство и вызвало упорные бои у Поневежа, где противник на довольно широком фронте, верст в 100, стал параллельно железнодорожной магистрали Двинск—Вильна, в расстоянии 100 верст от нее, и настойчиво стремился к дальнейшему продвижению на этой магистрали. Кровавое сражение хотя и не затихло на Нареве, но в значительной своей части перенеслось в Прибалтику, уже к Поневежу, и здесь, у этого маленького городка, в упорном бою стали назревать необыкновенно важные стратегические события, перед которыми даже не столь значительными кажутся десятимесячные операции обеих сторон на Висле.

Если от результатов „Наревского прорыва" стало в прямую зависимость оставление нами реки Вислы, то от результатов боев у Поневежа находятся в зависимости события несравненно более крупные, могущие весьма серьезно повлиять на весь исход борьбы на нашей западной окраине и вместе с тем иметь первостепенное значение для судьбы всей войны на русском фронте.

Еще по теме:

Первая мировая. Сараевское убийство.

Первая мировая война. Австрийский ультиматум Сербии

.............

Первая мировая война. 10 августа (28 июля) 1915 года

Первая мировая война. 11 августа (29 июля) 1915 года

Первая мировая война. 12 августа (30 июля) 1915 года

Первая мировая война. 13 августа (31 июля) 1915 года

Первая мировая война. 14 (01) августа 1915 года

Первая мировая война. 15 (02) августа 1915 года

|