01 декабря (18 ноября) 1914 года

Подробнее

От штаба Верховного Главнокомандующего

18-го ноября 1914 года.

Упорные бои продолжаются на Ловичском направлении. Попытка германцев продвинуться в paйoне Щерцова отражена с большими для них потерями. На остальной части фронта на левом берегу Вислы 16 ноября велась лишь артиллерийская перестрелка.

Австрийские позиции, защищавшие проходы в Карпатах на протяжении пятидесяти верст от Конечна, что севернее Вартфельда на Жидовске и от Жиндранова до Щуко, что южнее Мезо-Лобарч, взяты нашими войсками 13 ноября после десятидневного боя, при чем нами захвачены орудия, пулеметы и много пленных. Всего за первую половину ноября нами взято в плен до 50.000 австро-венгерских солдат при 600 офицерах.

В Плоцке наши войска захватили 4 баржи, груженные снарядами и амуницией.

В Восточной Пруссии продолжаются небольшие бои.

На Черном мopе, начиная с 6-го ноября, турецкие военные суда не обнаруживались.

ОТЪ ШТАБА КАВКАЗСКОЙ АРМИИ

17-го ноября 1914 года.

За истекший день крупных столкновений не было.

14-го ноября одна из наших колонн, перейдя в наступление в долине реки Эфрата, выбила турок из занимаемой ими позиции и обратила их в бегство, причем захватила два орудия и пленных.

С театров военных действий

Германский театр военных действий

17-го ноября. На левом берегу Вислы, в районе Ловича, бои развивались на всем фронте, причем атаки германцев преимущественно были направлены на фронт Белявы—Собота. К северу от Ловича наше наступление имело успех. В районе Лодзи боевые действия ограничиваются энергичным артиллерийским огнем.

На левом фланге наша разведка в течение нескольких последних дней доставляла нам данные о сосредоточении на направлении от Калиша к Серадзю значительных германских сил, по-видимому перевозимых к Калишу по железным дорогам с запада. 17-го ноября неприятель повел наступление от Серадзя и в районе Ласка наши авангарды вступили с ним в весьма упорный бой, продолжавшийся целый день.

Меры, соответствующие новой обстановке, были приняты. Южнее нами занят после боя Щерцов. Бригада прусской гвардейской пехоты с 5 батареями, выбитая из Щерцова, отступила в беспорядке.

На других фронтах без существенных перемен.

В Плоцке, кроме взятых 16-го ноября четырех барж, захвачено 5 пароходов и 1 баржа с патронами.

Австрийский театр военных действий

17-го ноября. В paйoнe к югу от Кракова наши войска вступили в Величку.

Франко-Бельгийский театр военных действий

17-го ноября. За исключением нескольких безуспешных атак германцев к северу от Арраса, ничего нового не произошло.

ВОЕННЫЙ ОБЗОР

Галицкий фронт

После первого неудачного выступления австрийской армии за пределы южной Польши, Галицийский фронт потерял долю своей самостоятельности, перестал быть отдельным театром войны.

Чем дальше, тем больше выяснилась связь его с общим фронтом назревавшего русского наступления, в отношении которого он представлял собою его левый фланг. Насколько велики должны были быть размеры, грандиозен масштаб развиваемой русскими операции стратегической атаки, если пространство двух Галиций западной и восточной, протяжением не менее 200—220 верст должно было иметь значение лишь одного из крыльев всего русского расположения.

Битвы на Висле и в Восточной Пруссии с наглядностью показали, какой веc придает русское командование специально Галицийским делам, и, рассматривая теперь события на этом участке общего фронта наших войск, мы должны помнить ту роль, которая отведена им создавшимся положением и инициативой наступающего, чтобы возможно правильнее оценить их относительное значение в общем ходе войны на всем, так называемом Восточном театре.

Вслед за отступающими после великой Галицийской битвы разбитыми австpийскими войсками, русские на плечах их ворвались в пределы Западной Галиции. Без значительного сопрoтивления пали многочисленные предмостные укрепления реки Сана, с важнейшим из них Ярославом; о6ойденный и отрезанный был обложен Перемышль, быстро двигавшимися вперед русскими войсками был захвачен весь район к западу до Тарнова и р. Дунайца (притока Вислы) и к югу до венгерских выходов карпатских перевалов.

Но, утомленные непрерывными боями, растянувшиеся после громадных дневных переходов не менее расстроенные победой, чем австрийцы поражением —наши передовые отряды легко были остановлены свежими частями противника, как только им было решено, что дальнейшее движение русских может поставить в опасное положение его вторую, после Перемышля, и важнейшую базу всех его будущих операций—крепость Краков. И вслед за приливом начался отлив наших авангардов к востоку за Сан и Перемышль.

Насколько вынужденными были это наше отступление и отказ от удержания за собой громадной территории, только что упорно завоеванной—сказать сейчас очень трудно. Весьма возможно, что стратегические соображения большого удобства занятия именно такого, а не другого исходного положения— сыграли в нем первостепенную роль, и что захоти мы, и мы не уступили бы противнику занятой земли,—все это вопросы подлежащие не публицистическому, а историческому исследованию. В настоящее время мы можем лишь констатировать факт отступления и указать, как на возможное его объяснение,—значительное усиление австрийских корпусов у Кракова и, главным образом, в Венгрии, откуда затем они обрушились на наше расположение в проходах Карпат.

С началом новой операции — австро-германскаго наступления на весь русский фронт—левый фланг нашего расположения от Сандомира на юго-восток по р. Сану и дальше по Днестру до самых Черновиц приобрел исключительно важное значение.

Охватом его и прорывом в среднем течении Вислы у Казимержа наши противники рассчитывали поколебать русские силы и принудить их к длительному отступлению. Перебросив для этой цели весьма значительные силы в Венгрию, австрийцы, которым было поручено исполнение глубокого обхода многочисленными и стремительными ударами разили русских, оборонявших линию Днестра. Сильные колонны их войска спускались через Карпатские проходы и с чрезмерным упорством вели новые и новые атаки, не считаясь с потерями людьми и материальной частью. Местечки Самбор, Стрый, Коломыя и район к югу от Черновиц становились полями больших сражений, не сломивших, однако, стойкости русских войск. Лишь с общим отступлением противника от Вислы начался отход австрийской армии от Сана и Днестра. Вслед за ними пошли русские корпуса.

Отступающие уходили в двух направлениях: к юго-западу за Карпаты отошла их меньшая часть — большая же потянулась к Кракову, под защиту его укреплений. Все последние сообщения Штаба Верховного Главнокомандующего говорят о быстром и беспрепятственном движении русских за отступающим врагом.

В Карпатских Горах перевалы Дукла и Ужок и прилегающие к ним районы заняты нами после незначительных арьергардных боев с расстроенным противником. Эта закарпатская часть австрийской армии в ближайшем будущем не примет активного участия в боях большого стратегического значения. Ея задача и ближайшая цель — защита Венгерской равнины, ее запасов и путей соо6щений. Наступающие pyсскиe прочным заслоном обеспечат себя oт возможности ее давления на левый фланг и тыл готовящихся к вторжению в Силезию русских войск.

Армия ген. Данкля—вторая половина австрийцев —oтcтупает прямо на запад к Кракову. Упорно дравшаяся на Сане, отстаивавшая с замечательною настойчивостью каждый шаг его левого берега—она потеряла в боях всю силу своего упорства—и не имеет ни воли сопротивления, ни физических средств оказать его.

Pyсскиe перешли Сан, вновь овладев оставленными Яросла,—Крешоным, Синявой; перешли Вислоку, (приток Вислы), захватив Дембице и Ясло - крупную железнодорожную станцию, и продвинулись до реки Дунайца, yкpепленной позиции, подготовленной австрийцами еще в августе—сентябре.

Взятие Тырново и Нoвогo Сонча (узла железных дорог из Венгрии и Восточной Галиции на Краков) ставит австрийское командование перед совершившимся фактом овладения течением р. Дунайца - последней значительной искусственной преграды по пути к Кракову.

Русское наступление ведется по линиям железных дорог на широким фронте, в целях охвата правого фланга краковской позиции с юга, в то время как левобережная привислинская колонна русских грозит кpепости с фронта.

Перейдя речку Шреневу, (левый приток Вислы), русские войска вступили в сферу непосредственной близости к Краковскому крепостному району.

Еще ряд столкновений за опорные пункты, в числе которых преимущественное значение принадлежит Бохнии - и правобережная группа русских достигнет Кракова—естественного конца Галицийского похода.

Артиллерист.

Военный обзор

Главная квартира генерала Хинденбурга

Корреспондент венской газеты «N. Fr. Presse» Гольдман был принят в штабе германского командующего войсками на восточном фронте генерал-полковника ф. Хинденбурга. Из пространного отчета его об этом посещении сообщаем несколько сведений, могущих интересовать русского читателя. Генерал Хинденбург, как сообщает корреспондент, обладает типичною наружностью германца; ему 67 лет, но выгладить он моложе; высокого роста и кpепкоro телосложения с седыми коротко остриженными в щетку волосами, наружность генерала оставляет впечатление энepгии и здоровья; во время тоста за обедом он до дна осушил свой бокал «Sekt»'а и по свидетельству молодых офицеров по части выпивки может выдержать больше их; корреспондента особенно поразило невозмутимое cпoкойствие командующего войсками.

Во время беседы за обедом генерал Хинденбург говорит, что превосходство в силах русских не должно пугать германцев; все зависит от того, у кого из противников крепче нервы; самый гуманный способ ведения войны тот, который ведет к скорейшему окончанию ее. По словам генерала, он не питает никакой ненависти к русским; они ведут войну вообще «прилично», также как и французы; относительно англичан в главной квартире чувствовалась также неприязнь, как и во всей Германии, хотя никто не умалял достоинств британской apмии; в создание Англиею миллионной apмии в германском штабе не верили, говоря, что некому ее подготовить.

Относительно щекотливого вопроса о первом неудачном наступлении германцев к Варшаве генерал Хинденбург пояснил, что главною целью его было paзpyшeниe железной дороги; если бы при этом германцам досталась Варшава и Ивангород, то против этого они ничего не имели, но никогда на это будто бы не рассчитывали. Задача разрушения железной дороги была выполнена и, хотя pyccкиe отлично умеют восстанавливать испорченную дорогу, но это их задержало на недели, что именно и входило в план германцев (тут генерал, видимо, несколько уклонился от истины, желая изгладить впечатление понесенного поражения и поспешного отступления).

Начальником штаба командующим войсками на восточном фронте состоит генерал Лудендорф, еще мало известный общественному мнению в Германии и отличающийся скромностью, но хорошо знакомый в военных кругах. В начале войны он состоял в штабе одного из корпусов, оперировавших в Бельгии, и одним из первых ворвался в Льеж: один из бригадных командиров был убит; Лудендорф заступил его место, повел бригаду на приступ, занял город и участвовал в знаменитой атаке фортов «из внутри» за что был награжден орденом «Pour le mérite». Ближайшим помощником начальника штаба является подполковник Гофман, в мирное время состоявший преподавателем тактики и военной иcтopии в военной академии.

Прикрытием главной квартиры генерала Хинденбурга служат части саксонского ландвера; по этому поводу корреспондент отмечает, что присланный с подарками для солдат высокий придворный чин саксонского короля был взят в плен казаками. Корреспондента встретил первый адъютант генерала Хинденбурга капитан Кемерер, который в разговоре жаловался, что ему приходится больше писать, чем сражаться и он от писанья набил себе мозоли на руках.

Машина и душа

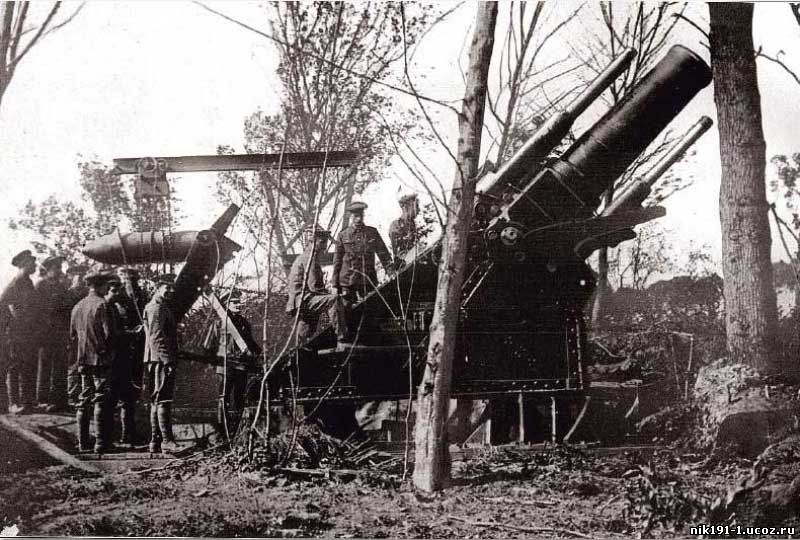

Грозно развернувшаяся перед нами Европейская война является строго—точным образцом современной войны. В ней необыкновенно ясно сказалось все то огромное значение, которое npиo6pелa теперь военная техника.

Развитие ее колоссально. Оно выразилось во вcеx трех видах борьбы: сухопутной, морской и воздушной. В них гений техники человеческой достиг высшей точки своей изобретательности, показал всю глубину своего творчества. Влияя непосредственно на военное искусство, техника действует на моральный элемент, на котором она зиждется, и требует необыкновенного морального напряжения, без котоpогo успех в данный момент немыслим. Именно благодаря сильному развитию техники, говорит Василий Кузнецов в «Р. Р.», а благодаря современным „орудиям, цеппелинам, аэропланам, броненосцам, подводным лодкам и минам мы имеем возможность быть свидетелями Европейской войны, возникшей вследствие немецкого милитаризма, обосновавшегося на железном фундаменте современной техники“.

«Народы, мобилизуйте ваши умы», вот, по словам г. Олега («Р. П.»), боевой клич нынешней войны более, чем всякой прежней. Война является лучшей проверкой национальной культуры и вcех сил народных. Тем большей славы, говорит г. Олег, чем выше и бoдpеe окажутся силы народного духа и народного ума. Бог не обидел русский народ ни умом, ни сметливостью, ни быстрой находчивостью и изобретательностью. Оттого, несмотря на все технические ухищрения давно подготовлявшихся к войне немцев, наша техника не отстает от современных требований и развертывающияся события с явным перевесом в нашу сторону нагляднее всего доказывают это.

Pазвитиe русской техники также «npoзевали» немцы, как «проглядели» государственность, царящую в недpax народных. Оттого на полях битвы, несмотря на множество цеппелинов, тяжелых opyдий и т. д. и т. д., имеющихся в руках Германии—она бессильна перед русской apмиeй, и дорогой ценой уступая пядь зa пядью, отчаянно борясь с русскими войсками, нанося нам огромные раны, она все же уступает.

C’est tout dit. Не кроется ли причина этого в той oпope, на которую опирается русская техника, именно в ее—моральной cиле, способной из кусочка техники создавать громады ycпеxa.

Не происходит ли это оттого, что русские войска несут в душе своей, кpoме технической подготовленности, ту необыкновенно цeнную вещь, которая называется боевой поэзией, поэзией восторга, зарождаемого боевыми звуками и боевыми огнями, чуждого канцелярскому духу—облагороженного высшими порывами, но далекого низменных страстей. Далекого того credo, которое питает разбойнический дух германцев, о которых в древности еще сложилась насмешливая присказка:

«Raubеn ist keine schände, Das thun die Besten im Lande» («Разбойничать вовсе не стыдно, это делают лучшие люди в cтpaнe»).

Пoэзия эта, nо словам Владимиpa Бeлинскогo («Пет. В.») и заставляет немецкую технику пасовать перед русской. Мы уже не pаз давали примеры проявления этой поэзии— ряд небывалых доселe, высоких подвигов отдельных частей войска и отдельных лиц. Не раз указывали на то, что среди последних есть истинные поэты боя. Разве не таково, нaпpимеp наше доблестное казачество? Paзвe боевые звуки не сроднили навсегда с их натурой, paзвe не живы в ней заветы Великой Ceчи? Организация кpепко сплоченная, мощная, она отличается в то же время гибкостью и приспособляемостью. Славное прошлое, говорят «М. В.» озарило казаков немеркнущей славой,

„и эта слава обязала их бестрепетно идти на бой и спокойно жертвовать жизнью. „Как я могу трусить“,—скажет любой казак, —„рядом со мною бьется мой брат, мой сват, мой кум. Ведь они в станицу принесут рассказ, что в таком-то 6oe я себя не показал, как должно: мне от баб да от ребят проходу не будет. И вот одни перед другими казаки показывают npимеры чисто-эпической доблести“.

А наряду с ней—примеры необычайной уверенности и смекалки. Hanpимep, рассказывает И. Половцов в «Г. Р.», взять хотя такой случай.

Друг другу навстречу скачут, с одной стороны эскадрон венгерских гусар, а с другой— казачья сотня.

Еще момент, и они сшибутся в жаркой схватке.

Нo, внезапно, казачья лава раздается вправо и налево и гусары проскакивают мимо. Пока они тщатся сдержать разгоряченных коней, казаки уже повернули, и сзади и с боков колют к рубят противников.

В результате, — весь вражеский эскадрон уничтожен при самых незначительных потерях со стороны казаков.

Командир же эскадрона, пытавшийся в отчаянии перерезать себе apтepию, извлекается из проса, где он спрятался и, несмотря на сопротивление, захватывается живым.

Много писалось и пишется о кавалерийской так сказать, доблести казаков, и о доблести—казака на кoнe. Между тем, приходится отметить, что и конные казачьи батареи, находящиеся при частях, на высоте своего положения. Oни также лихо справляют царскую службу, также много вреда наносят врагу своей меткой стрельбой.

Надо отдать и тот вид казаков, которые работают в пешем строю, кавказских пластунов. Пластуны—прямые потомки запорожцев. С уничтожением Сечи, под названием черноморских казаков, храбрецы эти были поселены по Кубани, пластуны привыкли следить за неприятелем, извиваясь, подобно змее, в густой траве и камышах, прячась за камни. Такой образ жизни, говорит —¡й в «Пет. В.» (№ 242),

«постоянно лицом к лицу с опасностями, выработал железных людей, незаменимых разведчиков и изумительных стрелков.

Этот пеший казак может лежать пластом, подстерегая неприятеля, подвергаясь голоду, стуже, непогоде, мучениям от мошек и комаров, летом носящихся тучами над болотами. Все он выносит стоически, как спартанец, на свой казацкий образец.

В камышах и среди скал пластуны, поистине, неуязвимы : перебираясь через топи и болота в камышах, они оставляют для себя свои особые приметы, о необыкновенной стойкостью уничтожая в то же время все следы, которые их могут выдать неприятелям.

Ни темень, ни морозы, ни вьюга нипочем для пластуна. Это яркий кавказский казачий тип, которого хорошо знают и помнят турки. Теперь им придется снова познакомиться с пластунами, для которых после скучных лет мертвого затишья настали желанные дни работы, в которой для них столько поэзии, столько очарования».

Есть ли такие же «поэты войны» у немцев?

Слов нет, техника их на высоте. Но есть ли у них хотя частица народа, призванием которой была бы война, которая могла бы повторить боевые занятия нашего казачества—

«казак на то родился, чтобы Царю пригодился» или «казаки для войны рождены...»

Такой части, такой души своих войск не найдут немцы. Не найдут и той живой силы, которая влечет к этой поэзии и остальную часть русского народа, хотя бы открытого сильного великоросса или повитого ленцой, но смекалистого «хохла». Есть в Германии—сила машин. Сила усовершенствованных изобретений. Есть эта сила и у нас. Но нет y них силы души.

У нас она, крепкая, нерушимая, составляет оплот apмии, движет ее на врага, и доказывает своими успехами право на признание своей непобедимости и могущества.

Еще по теме:

Первая мировая. Сараевское убийство.

Первая мировая война. Австрийский ультиматум Сербии

.............

Первая мировая война. 28 (15) ноября 1914 года

Первая мировая война. 29 (16) ноября 1914 года

Первая мировая война. 30 (17) ноября 1914 года

Первая мировая война. 01 декабря (18 ноября) 1914 года

Первая мировая война. 02 декабря (19 ноября) 1914 года

..........

Первая мировая война. Армии стран-участниц. Австро-Венгрия

..............

Первая мировая война. Крепости. Германия

..............

Первая мировая война. Оружие.

.........

Первая мировая война. Техника

.........

|