Сто лет назад газеты принесли печальное известие:

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВИЧ В БОЗЕ ПОЧИЛ 2-го (15) СЕГО ИЮНЯ, В 7 ЧАС. ВЕЧ., ПОСЛЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЙ И ТЯЖКОЙ БОЛЕЗНИ, ОТ ПРИПАДКА ГРУДНОЙ ЖАБЫ.

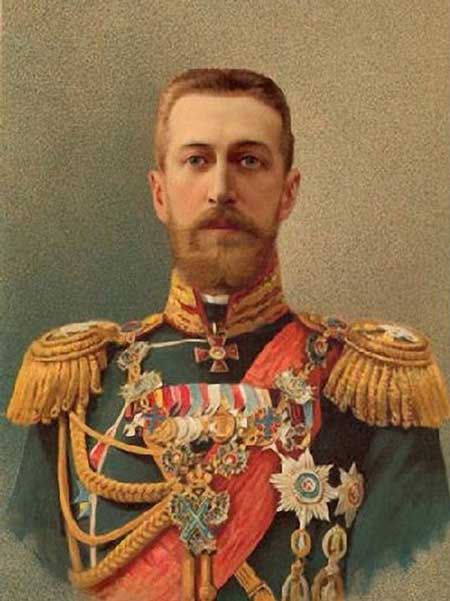

Памяти Великого князя Константина Константиновича посвящен очерк из июньского 1915 г. номера журнала "Нива".

Объявляем всем верным нашим подданным:

Всемогущему Богу угодно было отозвать к Себе Любезнейшего двоюродного Дядю Нашего Великого Князя Константина Константиновича. Его Императорское Высочество скончался, после продолжительной и тяжкой болезни, во 2-й день июня, на 57 году от рождения.

Покойный Великий Князь Константин Константинович посвятил свою жизнь отечественной науке и положил много труда и забот по высшему руководству делом военного образования юношества, давшего столь доблестный состав офицеров, геройские подвиги коих в настоящую войну навсегда запечатлеются в истории русской армии.

Оплакивая утрату Любезнейшего Дяди Нашего, Мы уверены, что все верноподданные Наши разделят скорбь, постигшую Императорский Дом Наш, и соединят молитвы свои с Нашими об упокоении души усопшего Великого Князя.

Дан в Царском Селе, во 2-й день июня, в лето от Рождества Христова тысяча девятьсот пятнадцатое, Царствования же Нашего в двадцать первое.

На подлинном Собственною Его Императорского Величества, рукою подписано:

„НИКОЛАЙ".

Памяти царственного певца

Очерк П. В. Быкова

„Смерть жатву жизни косит, косит..."

Ей, ненасытной, мало той жатвы, какую собирает она теперь в изобилии на политых кровью нивах, и вот вторглась она в мирную область литературы, искусства и унесла царственного певца. В неведомый мир ушел он от нас, вдохновенный нежный певец, рыцарь правды, добра, красоты, всю сознательную жизнь свою беззаветно преданный служению музам, пламенно любивший поэзию.

Какая это большая потеря дли литературы, которую и любил и уважал августейший поэт, так много порадевший ей и собственным творчеством и заботами о ней!

Величав был и детски прост образ творца "Царя иудейского", "Севастиана-Мученика" и целого ряда лирических шедевров. Многие из них вошли во все хрестоматии, в разные сборники: не мало их положено на музыку нашими видными композиторами, и невольно стали они достоянием всей России.

Скромными буквами "К. Р.“ обозначал свои произведения августейший поэт. Они как-то сразу обратили на себя общее внимание и полюбились всем истинным знатокам и любителям поэзии. Их приветствовали такие яркия звезды нашего Парнаса, как Майков, Полонский, Фет. Лет двадцать пять тому назад маститый тогда автор "Трех смертей", -старый мастер- писал:

"Эти милые две буквы,

Что два яркие огня.

В тьме осенней, в бездорожье

Манят издали меня.

Зажжены они в воротах.

Что в чудесный мир ведут.

Мир, где только гости с неба —

Духи чистые — живут..."

Буквами „К. Р." впервые подписано было стихотворение на библейскую тему „Псалмопевец Давид", появившееся в августовской книжке „Вестника Европы" 1882 года. Немного времени прошло, когда их вновь увидели в „Русском Вестнике" под несколькими стихотворениями: несколько позднее ими была украшена и наша „Нива", когда в ней появилась пьеса „На Страстной неделе" (1888), полная религиозного настроения, глубокого чувства и какой-то душевной чистоты. Когда вышел первый сборник „Стихотворений К. Р." эти буквы уже были хорошо известны публике, и она знала, что под ними скрыто имя великого князя Константина Константиновича. Августейшему молодому поэту, второму сыну великого князя Константина Николаевича, сыгравшего видную роль в истории нашего флота и нашей общественности, было всего двадцать четыре года, когда появилось в печати его первое стихотворение.

Великий князь Константин Константинович родился 10-го августа 1838 года и службу проходил сперва во флоте, проведя в дальнем плавании почти 2 1/2 года, затем командовал более семи лет ротой лейб-гвардии Измайловского полка: в 1878 г. был назначен флигель-адъютантом к Его Императорскому Величеству, имея уже в то время орден св. Георгия за боевые отличия в делах против турок в русско-турецкую войну, когда в чине мичмана вошел в состав экипажа фрегата „Светлана".

В 1891 г. великий князь, имея чин полковника, назначен командиром лейб-гвардии Преображенского полка: пробыв в этой должности девять лет, он заслужил большую любовь своих подчиненных. В 1900 г. состоялось назначение великого князя главным начальником военно-учебных заведений, а через год производство в генерал-лейтенанты и назначение генерал-адъютантом к Его Величеству; в 1913 г. — назначение генерал-инспектором военно-учебных заведений.

3-го мая 1889 г. великий князь занял высокий пост президента Императорской Академии Наук. Это явилось знаменательным событием, отразившимся на жизни Академии. Немецкая накипь сползла с нее, и наше знаменитое учреждение стало вполне русским. Последовал ряд благодетельных реформ, в особенности по отношению к отделению русского языка и словесности. Учрежденный по мысли великого князя разряд изящной словесности увидел в числе своих почетных членов видных представителей родной литературы Льва Толстого, Антона Чехова, В. Г. Короленко, П.Д. Боборыкина, И. А. Бунина, людей не чиновных, не имеющих никакого отношения к официальному миру и тем не менее признанных быть достойными представителями русской Академии. В этом акте особенного внимания великого князя к родной литературе, беспредельной любви к ней, ясно видны взгляды августейшего писателя, глубокое понимание значения „изящных мастеров" печати в нашей общественности, признание их заслуг, их влияния.

Великому князю не чуждо было понимание и того положения, в каком бывают труженики литературы, неимущие, обездоленные, занемогшие, обреченные на голодание, часто неудачники. И вот чуткая душа поэта продиктовала ему ходатайство о помощи таким пасынкам судьбы. Результатом явилась постоянная комиссия для помощи нуждающимся литераторам и ученым, в которой великий князь занял место председателя. Горячия молитвы должны возносить литературные деятели о том, кто явился прямым виновником существования этого благодетельного учреждения, всегда стоявшего на высоте своей задачи, вполне оправдавшего надежды его основателя. Это ли не заслуги великого князя по отношению к своим меньшим собратьям в литературе.

Заслуги великого князя, признание его талантов выразились в избрании августейшего поэта и видного деятеля в военном деле почетным членом Николаевской Инженерной, Военно-Медицинской и Михайловской академий, общества любителей естествознания, антропологии и этнографии, и других учреждений, председателем Императорского русского археологического общества, попечителем педагогических женских курсов, покровителем школ Императорского русского технического общества, действительным членом общества поощрения художеств и русского музыкального общества. Как известно, высокоталантливый августейший писатель был также и даровитым пианистом и даже композитором. Им переложен на музыку целый ряд и собственных и чужих стихотворений, сделано несколько оркестровок и проч. Тонкий знаток, замечательный мелодист виден в его музыкальных произведениях. Не чужд был этой удивительно даровитой натуре и сценический талант.

В апреле прошлого года Академия Наук решила ознаменовать четвертьвековой юбилей своего августейшего президента и признала наиболее целесообразным выпустить историю всех академических учреждений за двадцать пять лет с прибавлением библиографии трудов почетных академиков, в числе которых состоял и почивший великий князь. Кроме того, в честь почившего августейшего президента было решено учредить Константиновскую медаль. Она должна выдаваться за труды по истории русской науки и по просвещению. Юбилейному чествованию великого князя помешала его болезнь.

В день своего юбилея августейший президент находился в Египте, и туда были посланы Приветственные телеграммы: отложенное чествование не состоялось и осенью по случаю войны. Несомненно, что тяжкия испытания, которые война принесла великому князю,—смерть даровитого сына Олега Константиновича и супруга нежно любимой дочери Татьяны Константиновны, княгини Багратион-Мухранской, павших геройской смертью в бою, сильно повлияли на роковой исход болезни великого князя. Приступы грудной жабы у него усилились, и августейший поэт в Бозе почил 2-го июня в 7 часов вечера в Павловске, оставив вдовою великую княгиню Елизавету Маврикиевну, с которой состоял в браке тридцать один год, с 13-го апреля 1884 года, и осиротив свою многочисленную семью, состоящую из пяти сыновей и двух дочерей.

Своей отзывчивостью, добротой, мягкостью, чрезвычайной доступностью в Бозе почивший великий князь невольно внушал к себе симпатии и добрые чувства всем, кому приходилось иметь с ним прямое или косвенное соприкосновение. Кто знал его близко, тот не мог не подивиться его большому уму, знаниям, начитанности, огромному знакомству с иностранными литературами. Удивительный такт проявил великий князь по отношению к литературной среде: венчал таланты, не обращая внимания на направление их обладателей (это проявил он, когда в почетные члены Академии по разряду изящной словесности избирался Максим Горький), сам подсказывая возможность избрания А. И. Куприна; глубоко ценя поэтическую деятельность И. А. Бунина, августейший президент едва ли не первый выставил его кандидатуру в почетные академики.

Своих учителей-поэтов, родственных ему по духу, по светлым идеалам, высоким стремлениям, царственный поэт любил и преклонялся перед ними. Хорошо известны его послания Майкову, Полонскому, Фету, Гончарову. Поэтессе Поликсене Сергеевне Соловьевой (Аllеgrо) „К. Р.“, между прочим, писал:

«На крыльях ласточек твоих

Ко мне, свежо благоухая,

Несется твой певучий стих,

Как песни сладостного Мая.

Мне сыплешь полною рукой

Ты цвет черемухи душистой;

О счастье жаворонок твой

Звенит в лазури неба чистой.

В душе тобой воскрешены

Мечты, восторг и вдохновенье...

Прими ж поэта восхищенье,

Певица солнца и весны!.."

Так ценил он талант каждого поэта, даже скромного, подающего надежды. Прелестное, в нежных тонах, написал он предисловие к маленькой книжечке стихотворений Николая Мезько, начинающего поэта, вспыхнувшего яркой звездочкой на бледном, туманном небосклоне современной поэзии. Поощряя всякое поэтическое дарование, любовно относясь к нему, сам „К. Р.", просил у старых поэтов, с которыми дружески общался, благословения. Робкий в своих начинаниях, хотя тогда ему было уже около тридцати лет, он писал Фету:

«А ты, испытанный годами,

Не унывающий боец,

Ты, убеленный сединами,

Венчанный славою певец.

Меня, взрощенного судьбою

В цветах и счастье, и любви,

Своей дряхлеющей рукою

На трудный путь благослови...»

С трогательной любовью лично поработал „К. Р." над изданием полного собрания стихотворений Фета. В ответ на письмо Майкова, посылавшего ему при этом свои новые стихотворения, „К. Р." писал, выражая свои восторги:

«Душа и просится и рвется

В те неземные высоты,

Откуда голос твой несется,

Туда, откуда манишь ты!

О, пой нам! Пой, не умолкая,

С той высоты, чтоб и опять

Я в этой дивной песне рая

Мог вдохновенье почерпать».

Царственный поэт черпал его в неиссякаемых родниках чистой поэзии, у тех верных стражей старых пушкинских заветов, тех певцов вечной красоты, которые унаследовали бессмертную лиру своего кумира. Твердой, сильной рукой крепко держался за пушкинские скрижали певец любви и добра, с именем которого должен быть тесно связан расцвет пушкиноведения в нашей Академии.

Своей величавостью торжество в память сотой годовщины рождения Пушкина, состоявшееся в 1899 году, обязано не кому иному, как великому почитателю великого поэта. И вот что, между прочим, писал великий князь, как председатель комиссии, ведавшей празднество: „Чествование не следует ограничивать стенами Академии; оно должно быть устроено так, чтобы торжество возбудило живое сочувствие во всем русском образованном обществе и по возможности имело воспитательное значение для народа".

При этом великий князь нашел необходимым привлечь к национальному торжеству представителей отечественной литературы, науки и искусства, кроме официальных лиц из этих областей. Когда Академия объявила конкурс на стихотворную кантату для пушкинского юбилея, из сорока лиц, приславших текст ея -на музыку А. К. Глазунова- автором одобренной кантаты оказался „К. Р.“ На пушкинской выставке в Академии великий князь явился ценным и интереснейшим экспонентом, выставив редкие реликвии. Он также принимал самое живое участие в академической пушкинской комиссии по изданию сочинений великого поэта. Наконец, благодаря почину великого князя, казна приобрела у детей-наследников поэта их родовое историческое поместье село Михайловское.

С юных лет благоговел августейший поэт „перед святыней красоты" и великим гением Пушкина, и лучами его озарялась вся поэзия „К. Р.“. Она непосредственна, искренна, порою наивно-прелестна, и отражает все впечатления бытия, наслаждения жизнью, сокровенных дум поэта, его созерцаний природы, чудных душевных моментов. Многими бодрыми песнями своими ясно характеризует „К. Р.“ свою музу:

«К чему тяготиться уныньем, тоской?

Взгляните, как жизнь хороша и прекрасна,

И сколько блаженства дано нам судьбой!

Гремите же, струны! Полна увлеченья,

В честь жизни раздайся, о, песни мои!

Забыв и печаль, и тоску, и мученья,

Живите и пользуйтесь жизнью, друзья!»

Восприимчивый и отзывчивый на всякое хорошее чувство, поэт чужд болезненно-страстных порывов, разъедающих ум и сердце сомнений, неверья. Какая-то уравновешенность, полная уверенность в правоте, в непреложности исповедуемых им идеалов сквозят даже в первых опытах поэта. Берите жизнь, какая она есть, примиритесь с ней и благословляйте земное бытие, верьте, надейтесь, молитесь,—вот что выражают его простые, бесхитростные песни. Глубоко верующая, чистая, целомудренная, горячо преданная христианским идеалам, набожно-проникновенная душа отражается в них. Они красноречиво говорят о благородстве духа поэта, о высоте его порывов, готовности жертвовать собой для прекрасной цели, о прямолинейности в его любви к миру Божьему со стороны идейной. Вместе с поэтом Щербиной „К. Р.“ может сказать: „На служение мысли высокой, на служение правды я взрос".

В одном из юношеских своих стихотворений—поэту тогда было 24 года—„К. Р." рассказывает о тех чудных мгновеньях, когда на него находит вдохновенье, пробуждающее в нем столько тайных мук и столько неземного наслажденья, когда он ощущает „приступы восторженной любви" и „сокровенный творчества недуг", и говорит:

«Я всю любовь, все лучшие стремленья,

Все, что волнует грудь в ночной тиши,

И все порывы пламенной души

Излил в свои стихотворенья...»

И это искреннее признание может служить лучшим показателем характера его творчества, основного чувства поэта. Он— лирик, чуждый злободневного настроения, суетных переживаний, чувствующий отвращение к пошлости серых будней, к безнадежной скорби, гневности.

Как выразителя школы чистого искусства, его можно поставить в ряду таких поэтов, как Майков, Фет, Щербина; отчасти Тютчев, Голенищев-Кутузов и, до известной степени, Владимир Соловьев. В нем много майкопского эллинизма, созерцательности Тютчева, благородного идолопоклонства Щербины перед красотой. Счастьем обвеяна большая часть песен „К. Р.". В них чувствуется духовное единение поэта с небом, стыдливость в чувстве любви и религиозный пафос.

Последний особенно ярко выступает в трагедии „К. Р.“ „Царь иудейский". В этом произведении, кстати сказать, замечается большой рост поэтического таланта поэта, его миросозерцания и, если можно так выразиться, расширение мысли. Фантазия здесь отсутствует, потому что поэт считает ее неуместной в произведении божественного свойства, евангельского происхождения. Эпиком „К. Р.“ является в немногих произведениях, в том числе в „Севастиане-Мученике", этом шедевре его поэзии, где столько силы и духовного подъема. Написанная на тему евангельской истины „Претерпевый же до конца, той спасется", эта поэма прекрасна в особенности по своим заключительным строкам:

«Тьму-неправды властно расторгая,

Словно солнце пламенной зарей,

Засияют истина святая

И любовь над грешною землей.

И тогда, в день радости и мира,

Осенятся знаменьем креста

И воспрянут все народы мира,

Славя Господа Христа!»

Эта поэма дышит истинным вдохновением, прекрасно передает настроение ея творца и справедливо считается самым выдающимся его произведением. Выдается и драматический отрывок „К. Р.“ „Возрожденный Манфред", где байроновский герой примиряется с небом и где ярко выражено другое настроение поэта. У „К. Р.“ найдется также довольно много красивых, грациозных переводов из иностранных поэтов.

Много и с успехом поработал августейший поэт над переводами шекспировскаго „Гамлета", „Ифигеции в Тавриде" Гёте и „Мессинской невесты" Шиллера.

Страницы „Нивы" не раз были украшаемы вдохновенными строфами „К. Р.". Здесь, кроме указанной нами в начале очерка пьесы „На Страстной неделе", были помещены: „Зимой", один из лирических шедевров „К. Р." (1910), и „В Египте" (1913)—путевые впечатления августейшего поэта, переданные звучным, сильным стихом.

В истории нашей литературы останутся жить его произведения, полные своеобразной прелести, равно как заслуги царственного деятеля на поприще военно-педагогическом будут занесены в историю нашей общественности...

|