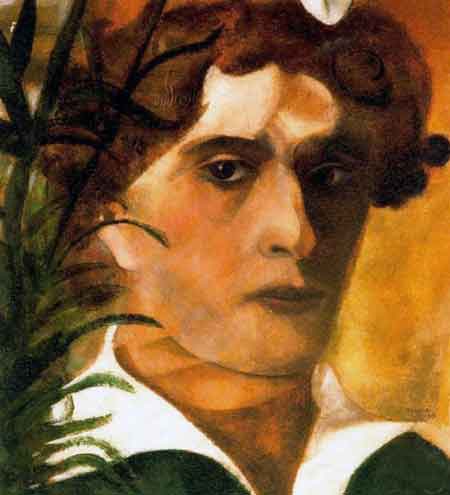

М. Шагал. Автопортрет (масло—1914)

В февральском номере 1916 года журнала "Апполонъ" помещена статья Я. Тугендхольда о творчестве тогда еще молодого, но уже отмеченного обществом, как в России, так и за ее рубежами, художника.

Во всех материалах по старым газетам и журналам сохранена стилистика и орфография того времени (за исключением вышедших из употребления букв старого алфавита).

МАРКЪ ШАГАЛЪ

Я. Тугендхольд

Саше три года—три тысячи, а может быть трижды три тысячи, годами свой век Саша не меряет.

Ремизов, Мика.

На парижских выставках последних лет обратили на себя внимание работы молодого художника, родом из Витебска, Марка Шагала.

Огненно-цветистыя, как лубки, выразительныя до гротеска, причудливыя до ирациональнаго, оне выделялись не только среди работ русских живописцев, но и на фоне молодой французской живописи.

Помню впечатление, произведенное ими в Осеннем Салоне, среди "кубистических" полотен Лефоконье и Делонне, этих новаторов-fаvеs. Тогда как от головоломных кирпичных построений французов веяло холодом интелектуализма, логикой аналитической мысли—в картинах Шагала изумляла какая-то детская вдохновленность, нечто подсознательное, инстинктивное, необузданно-красочное. Точно по ошибке рядом со взрослыми, слишком взрослыми произведениями попали произведения какого то ребенка, подлинно свежия, "варварския" и фантастическия.

Эти разноцветныя и покривившияся избы с гробом среди улицы и пиликающим на крыше скрипачом, это огненно-кровавое "Распятие" с уносящим лестницу Иудой—могли отталкивать своей грубоватой экспресией, первичностью сюжета, крикливостью красок. Но не заметить их и не вобрать в себя их остраго аромата было нельзя, ибо за ними чувствовалась всепобеждающая сила большого таланта, и таланта чужероднаго.

"Тiens, il y a quelque сhosе—с’est tres сurieuх!" — говорили французы, и действительно, в Шагале угадывалось нечто европейски необъяснимое и потому "курьезное", как казалось курьезным и многое в "варварски" полихромной музыке русскаго балета.

На другой выставке Шагал проявил себя произведениями, хотя и не менее жестокими и загадочными по сюжету, но уже изысканными по своей полихромии и узорности. Обезглавленные и летающие люди, сентиментально-одухотворенныя животныя, дома вне времени и пространства, как в сладостно-диком ребяческом сне, окрасились чернью и белизной, золотом и серебром, пурпурными, вишневыми и иными необычными и утонченными оттенками.

М. Шагал. Падший ангел

Фантастика и палитра Шагала казались чрезмерно напряженными, нездоровыми и бредовыми, но нельзя было сомневаться в их искренности—разве можно придумать нарочно такие фантомы и такия вспышки красочнаго жара?

Шагал заинтересовал; его приняли в лоно парижской богемы, его пригласили на выставки Амстердама, Брюсселя, Берлина.

Но война остановила его быстрое восхождение—Шагал очутился там, откуда оно началось: в захолустье русской провинции, в родном Витебске. И результатом его возврата к родному и близкому явилась целая серия бытовых эскизов, неожиданно реальных, окрепших и успокоенных, но совершенно различных. Шагал весь еще в поисках, в мятущейся множественности, на распутье многих дорог — как ребенок, перед которым бесконечность воздействий, хотений и возможностей. Но и то, что им уже сделано, позволяет говорить о нем, как о художественном явлении. Знаю: опасно хвалить молодой талант—как бы не зачудил навсегда и не возомнил себя "вундеркиндом". Но нельзя и пройти, не остановившись перед тем подлинным и самородным, что уже открылось и причудливо засверкало.

II

Можно ли объяснить художника? Разве творческий дух не веет, где и как хочет? Однако, думаю, что не только можно, но и нужно стучаться в заповедную дверь и пытливо искать к ней ключей. Сказать, что художник—просто таков, каков он есть, каким он устроен, значит еще ничего не сказать. Даже гениальный психологизм Достоевскаго пребывает, быть может, в причинной связи с той минутой, которую он пережил на эшафоте.

Попытка литературнаго объяснения не умаляет художника; наоборот, его художническия достоинства ущемлены тогда, когда сам он настолько "анекдотичен", что подобное объяснение излишне. Шагал может быть объяснен литературно, но сам он — не рассказчик, не иллюстратор, а прежде всего живописец.

Шагал родился евреем, вырос в литовской провинции, созрел в Париже. Вот три биографических момента, поддающиеся учету в столь, казалось бы, незакономерном явлении, как шагаловския droleries. Остановимся на каждом из этих моментов.

Многое, что в ином плане казалось бы странным, объясняется национально— семитическим происхождением Шагала. Я разумею не только ближайший смысл этого происхождения, не только то, что Шагал вырос в еврейской среде. Марк Антокольский до конца своей жизни так и не научился правильно выражаться по-русски, и однако Стасов имел полное основание, именно по поводу Антокольскаго, сожалеть о недостатке национальнаго элемента в творчестве "объевропеенных" евреев, когда писал—

"сколько они могли бы представить остальному миру оригинальных мелодий, самобытных ритмов, характернейших выражений и никем не затронутых нот душевных!"

У Исаака Левитана было много мягкой еврейской меланхолии, но в сущности он явил собою иную стихию семитической души—ея способность к перевоплощению, к созвучию с окружающим: в пейзажах Левитана нашла едва ли не высшее свое утверждение объективная печаль русской природы, воспетая Тютчевым и Бальмонтом.

Точно так же Израэльса и Писсарро можно назвать евреями, лишь посколько у перваго звучала нота скорбной интимности, а в plein air’е второго теплилось что то задушевное, непохожее на позитивное бесстрастие его товарищей-импрессионистов. Но эта "задушевность" во всяком случае не первичное, а вторичное явление иудейской души. Эта скорбь—исторически нажита, но не она, а радость "Песни песней" лежит в первоистоке израильской культуры.

Но можно ли говорить вообще о национальной субстанции еврейства в сфере искусства? Разве не общеизвестно, что израильскаго искусства не существует, ибо ветхозаветная религия запрещала творчество "кумиров и подобий", а историческия условия вечно-тревожной жизни не могли способствовать расцветам и упрочениям красоты.

Но во-первых, как заметил в свое время тот же Стасов, установившийся взгляд на еврейское искусство, как на пустое место, не соответствует действительности. Со времен Стасова собирание и изучение еврейских древностей ушло далеко вперед, и стало несомненным, что если творческия способности ветхозаветных художников не отложились или не дошли до нас в области grang art, то оне нашли свое приложение в малом искусстве — синагогальной и домашней утвари, в вышивках завес и одеяний Торы, в золотых, серебряных, деревянных, филигранных и эмалевых вещах, в миниатюрах манускриптов.

Религия запрещала изображение человека — художники изображали домашних животных (начиная с фриза дворца Гиркона). Религия запрещала выпуклое изображение животных, дабы не было соблазна кумиропоклонения—художники изображали их красками или углубленно. Именно в животном и растительном орнаменте выразились декоративныя способности еврейскаго художества— декоративныя потому, что иное, трехмерное, отношение к миру было запретно. Отсюда—сверхнатуралистический его характер, вполне соответствующий и всей метафизике, наросшей на ветхозаветное сознание.

С другой стороны, еврейское художество не могло не развить в себе способности претворения чужой красоты—скитальческое по своей истории, оно вобрало в себя элементы финикийской, ассирийской, эллинистической, арабской культуры. Отсюда — его "национальная" слабость и расовая, древняя утонченность.

В этом смысле творчество Бакста — несомненно "национально". Декоративное по своей природе, эклектическое и притом не археологически, но чувственно вникающее во все культуры <1>, восточно-пряное по колориту и класически утонченное по своему линейному содержанию — оно является продуктом какого-то древняго, тысячелетняго уготовления, быть может отблеском того эллинистическаго иудаизма, который облек Иерусалим эпохи Ирода в пышныя одежды красот Яфета.

<1> Вспоминаю сказанное мне Бакстом — "я всегда ставил своей задачей передать музыку изображаемаго, освободившись от пут археологии, хронологии и быта". А это красочно - музыкальное вчувствование в изображаемую эпоху и есть прежде всего чувственное ея восприятие, восприятие-асимиляция.

Вячеслав Иванов в своей прекрасной статье "Теrrоr аntiquus" подметил эту древнюю память в облике Бакста, хотя и прошел мимо его расовой древности.

То же самое, думается, следует сказать и о Шагале. Как ни молод он — на нем отяготело наследие веков. Именно "отяготело", и чрезмерной тяжестью этого бремени объясняется его гипертрофированная нервозность. Это нисколько не противоречит той шагаловской детскости, о которой я говорил в начале статьи: когда ребенок рисует глаза не в профиль, а en fасе, он повторяет древний опыт архаической мудрости. Да и не есть ли "вундеркинд" вообще не что иное, как именно это стихийное и таинственное проявление чужого, вселившагося в него и играющаго его детскими пальцами, наследственно накопленнаго опыта?

Каждый из нас—дальновиден и фантаст во сне; но тщетно, трезвым утром, ловим мы убегающий сон! Искусство Шагала — ночное; он умеет помнить сновидения, а в сновидениях настоящее перепутано с прошлым.

Корни шагаловской живописи уходят в далекую глубь, а ея ростки овеяны (и отравлены) современностью. В его остроконечных избах и даже в клубящихся облаках — словно отзвуки египетской пирамидальности.

В его палитре, которую я первоначально назвал лубочной, есть нечто более древнее и крепкое, нежели лубок—какая-то экзотическая красочность, точно гамма сурьмы, пурпура, живых цветов, и даже самая фактура его живописи кажется словно густо умащенной, косметически чувственной.

В его образах нет Человека, запретнаго образа и подобия Бога (он не пишет индивидуальных портретов), но есть люди и животныя. Люди — бедные, подавленные ортодоксальными заветами, апокрифическими страхами, суровым благочестием. Животныя — кроткия, сентиментальныя, похожия на газелей или, наоборот, с обликом зверя.

Как у Гоголя свиныя рыла, так у него заглядывают в interieur’ы любопытныя "рыла" быков и телят, и тогда они кажутся демоническими символами греховнаго соблазна, некогда побудившаго Аарона отлить идол золотого тельца у горы Синайской. Что-то содомское, эротическое, напоминающее Босха и Гойю есть в этих шагаловских звериных ликах.

Окончание будетъ

Еще по теме

|