По материалам журнала Всемирная иллюстрация, № 95 (24 окт. 1870 г.).

Алексей Гаврилович Венецианов, отец русского жанра

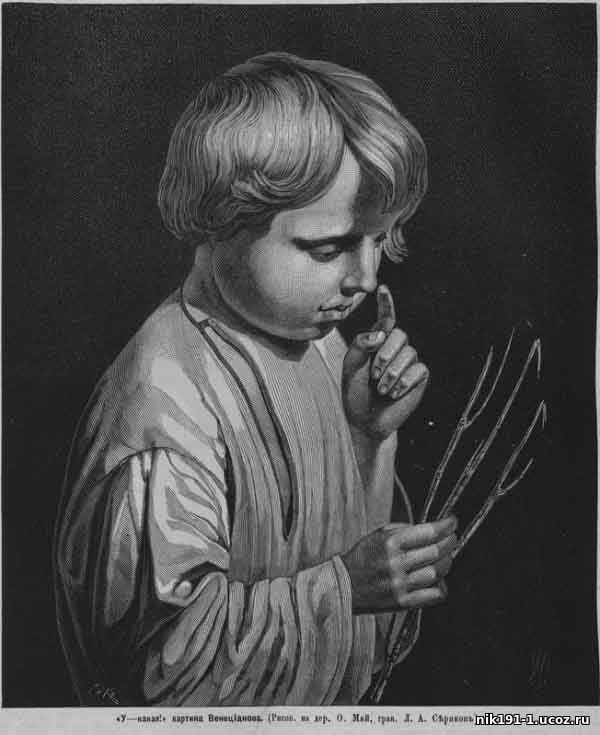

Если вы любите смотреть картинки русского быта, в последнее время составляющие основной фонд наших картинных выставок, то, знали ли и думали ли, кому обязана русская живопись водворением у нас сцен отечественного жанра? Если могут быть для кого интересны эти подробности, мы сообщаем их теперь, пользуясь помещением снимка одной из первых картинок А. Г. Венецианова.

Начнем аЬ оvо.

Живопись у нас — чужое измышление, не наша народная досужливость. Прошло восемь веков существования на Руси государства, а о живописи не было в помине и вся наличность художественного развития русских людей ограничивалась по части подражательных искусств ремесленной иконописью, одинаково далекой и от прототипа своего—византизма, и от натуры. Только уже в XVII веке стали являться в Москву живописцы немецкие, тоже не важные по таланту, и при их то посредстве стали русские люди впервые учиться живописи.

Прошло затем еще полтора века, а наши даже заправские живописцы, бравшиеся изображать что угодно, не додумывались еще напасть на живопись родного быта. Правда, по мнению их, мужицкая жизнь не стоила того, чтобы высокоблагородные люди, каковы члены Академии художеств, при избрании своем получавшие чины и шпаги,—занимались этой подлостью. Иное дело изображения греков и римлян, жизни и истории которых они, как и все, не разумели, могли и должны были занимать воображение художника, по примеру собратий всей прочей Европы. Так учили и наказывали художникам русским поступать наставники их, итальянцы, французы и немцы, не желавшие, сами знакомиться с народным и своим национальным бытом. Правда, в XVIII веке, во Франции уже явилось несколько живописцев, избравших себе задачей быт народный, но слухи об этом не доходили даже до академического ареопага и в Париже, как известно, для соискания академического кресла, заставлявшего самого Греза после его «чтения библии», писать «Ципну с Августом» и, конечно, на этой неблагодарной теме провалившегося.

Не удивительно, что и у нас должно было тоже делаться. Талантливые люди, каковы Танков и Екимов, правда, написали на звание академика бытовые сцены и труды их удачно проплыли через академические шлюзы, пользуясь снисхождением большинства членов совета; но—тем дело и ограничилось. Подражателей им не явилось, до смелой попытки Венецианова, увенчавшейся полным успехом и даже созданием целой школы жанристов, теперь больше и больше развивающейся и обогащающейся самобытными талантами.

Откуда же и при каких обстоятельствах явился Венецианов?

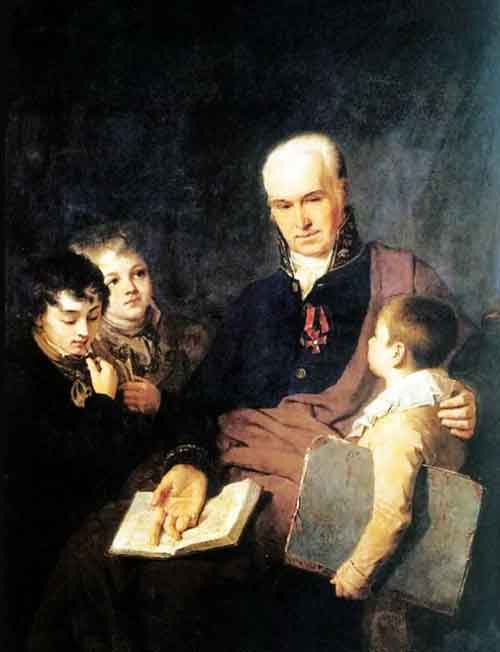

В семье греческих негоциантов, в Нежине, у Гавриила Фармаки-Венециано, родился около 1780 г. сын, названный Алексеем. Учился он в родном городе, и потом поступил в Москве на службу по землемерной части, с детства пристрастившись к рисованию. На межевых планах конца XVIII века, был обычай расписывать титул пейзажами. На этих-то пейзажах будущий отец русского жанра в первый раз испытал свое призвание художника. К остальному, наносимому на планы, он не чувствовал никакого влечения и, воспользовавшись первым удобным случаем, по приезде в Петербург, стал брать уроки живописи у знаменитого портретиста Боровиковского. Достаточно было немногих уроков, чтобы Венецианов усвоил себе живопись портретную настолько, чтобы показать свою работу Академии художеств и получить программу, на звание академика: написать портрет маститого инспектора Академии К. И. Гловачевского, когда-то и самого живописца.

В портрете этом, писанном в 1811 году, явно проглядывает наклонность представления человека со всей окружавшей его обстановкой. Венецианов написал любимого инспектора сидящим между воспитанниками всех возрастов, показывающими ему свои работы; так, что это вышла уже, скорее, полная семейная картина, чем просто портрет лица, всем хорошо известного, самый характер которого выражен превосходно, независимо поразительного сходства. Такой портрет не мог искателю не открыть доступа в Академию. Венецианов принят в члены ее и остальные годы жизни посвятил развитию других талантов, иным путем, чем делалось это в академии.

В эпоху отечественной войны, горячий патриот— Венецианов издал несколько острых и глубокомысленных каррикатур на французов. После того женился на тверской помещице Татьяне Афанасьевне Ивакиной и, живя в имении жены, Дубровником погосте, Вышневолоцкого уезда, принялся списывать крестьян и крестьянок с натуры, сперва от досуга, а после сделал из этого цель жизни.

Около 1820 года Венецианов уже привез в Петербург несколько своих пробных этюдов, возбудивших между любителями здешними неподдельный восторг. Сам художник все еще предпринимал опыты усовершенствования колорита и достижения большого эффекта. Купленная Александром I картина известного Гране, дала новую пищу любознательности Венецианова, предприимчивого наблюдателя явлений света. Долго думая, он разгадал секрет такого поражающего эффекта, а именно: наблюдение падения света на предметы, отдельно взятые. Передав верно несколько освещенных и замеченных предметов, на разных расстояниях, согласив их, легко сообщить целому картины поразительный эффект. Уехав в свою деревню, Венецианов, с наступлением весны, захотел поверить на опыте свою теорию и для того избрал гумно, выпилив из него стену, обращенную к яркому свету. В этом виде он списал его, поместив на первом плане, в средине и в задних воротах, фигуры крестьян в разных положениях. Картина его, привезенная в Петербург, получила большой успех на академической выставке 1824 года.

К этому времени относится и картинка, помещаемая нами теперь и несколько других, большей частью в одну или две фигурки, небольшого размера. Но какая жизнь в каждой из них, как много народного характера и индивидуальных особенностей разлить успел художник в своих простых типах деревенских мальчиков и девочек. Вот маленький шалун, которого постегали розгой, надулся комически и пальцем грозя на орудие своего наказания, сам себя, или других, пугает, приговаривая (по словам Венецианова) «У,—какая?». А вот его другое умное дитя, в страхе ожидаемаго наказания. Мальчугану этому дали снести к отцу в поле бурак со щами. Он пошел, как следует, с полным сознанием важности возложенного поручения, чинно. Да потом, забывшись, стал размахивать бурачком, держа за крышку. Крышка-то и выскочила, оставшись у него в руках; а бурак—на земь и щи пролились вдосталь. Упавший духом от такого несчастья, мальчик присел на пенек и погрузился в глубокую думу: что-то ему будет за это?

Подле несчастливца лежит его верный друг—косматый пес, жучка, с сочувствием обратив свои умные глаза на своего хозяина. «Вот-те и батькин обед?» повторяет растерявшийся мальчик. Или, вот, две девушки, довольно взрослые, чуть не невесты, забрались в пустой овин, достали из берестяного коробка куклу, да гремушку ребячью; и так-то ими играют, что, со стороны глядя, делается весело. Все забыли теперь эти бедняжки: и журьбу родных, и холод, пощипывающий их голые ноги и, пожалуй, позыв аппетита. Они готовы просидеть целый день в этом приятном упражнении, при всей невыгодности обстановки.

Или, вот еще, сцена, переданная кистью Венецианова. Молодая мать, присев на колено, учит пузатого мальчугана складывать крест рукой, поднимая ему ее на лоб, украшенный целым потоком пышных золотистых кудрей. Братишко подле, исправно сам кланяется в землю. Оба они готовятся идти спать и только что поели щец; еще и чашка со стола не убрана, а их уже сон сморил.

А сколько еще собственно отдельных типических голов и полуфигур, в натуру, полевых работниц, молодок, старичков и удалых парней, оставила нам трудолюбивая кисть Венецианова. Каждый тип его вполне законченный характерный этюд, проникнутый правдой и могучею жизненностью, независимо от достоинств чисто картинных.

Вот, напр., суровое лицо Пелагеи—одного из любимых типов деревенских хозяек Венецианова. Она, если хотите, далеко не красавица, хотя глаза больше, чем миловидны. За то в ней нет утрировки переслащенных пейзанок наших современных мастеров, в роде профессора Соколова, Фелицына, Пукирева, Корнева и tutti quanti. Смуглая Пелагея сурова и угрюма, как ее обычная среда; но сквозь эту оболочку проглядывает ум и своего рода доброта. Сложена она, как следует ожидать от женщины, умеющей косить. Косу свою с блестящим серпом, так ловко несет она на плече, другой рукою держа грабли. Что может быть проще, но, в картинах Венецианова, трудно не признать во всем этом сильно живописного эффекта.

Картины и этюды отечественного народного быта доставили Венецианову звание живописца кабинета Е. И. В., с окладом в 3,000 руб. и сделали имя его известным между любителями искуства, которые здесь, соединявшись, образовали в 1820 г. общество поощрения художников. Обществу этому обязана существованием школа жанристов, заведенная Венециановым.

Цель, предположенная обществом поощрения художников при его учреждении—помогать развитию художников, давая им средства учиться, в начале 1825 года заставила Венецианова заявить о таланте А. В. Тыранова, который перед тем за несколько месяцев нашел у него приют и возможность учиться искусству. В два месяца новый ученик нарисовал на камне одну картинку учителя и этот первый труд его доставил ему стипендию общества, решившегося издавать в литографиях произведения Венецианова, им и учениками его расписанные масляными красками. Издание это распространило в массе публики знакомство с трудами Венецианова и благодетельно повлияло на заохочивание покупателей к приобретению сцен народного быта. Такое настроение публики в двадцать последних лет деятельности отца русского жанра, упрочило будущность у нас этого рода живописи.

Не прошло двух месяцев после успешного ходатайства о Тыранове, как Венецианов выпросил пособие общества, не менее талантливому, Никифору Степановичу Крылову, тоже у себя поместив его. Через год прибавился к семье учеников пансионеров общества А. А. Алексеев, затем А. А. Златов. В 1827 году взял к себе Венецианов А. Денисова, В. Зиновьева и бывшего ученика академика Васильева — Ивана Ушакова. Зиновьев пришел пешком из Вышнего Волочка к учителю, наслышавшись о нем и поступил в 1828 году, с двумя последними, под покровительство щедрого общества. После них поступили: Плахов, Крендовский, Аврорин, Зарянко, глухонемой Беллер и племянник Венецианова, теперешний профессор пейзажной живописи, заключившийся в берлинской мастерской своей, М. С. Эрасси.

С 1827 гола, каждая выставка, в течение двадцати лет, была торжеством маленькой школы Венецианова, представители которой то один, то другой выставляли прекрасные произведения, и награждались лестным сочувствием публики. По методе учителя, все они занимались перспективной живописью; но эта подготовка нисколько не мешала, а, напротив, очень помогала им в последствии, при занятиях другими родами техники. Из Тыранова, Крылова, Алексеева и Зарянко вышли превосходные портретисты; Денисов, посланный в Берлин для занятий под руководством Крюгера, умер там от чахотки. Аврорин в Москве принялся за иконостасы. Крендовский исключительно и более других посвящал свое время перспективному роду и перенес методу рисования учителя в свою школу — в Кременчуг.

Только один Плохов, лучший и талантливейший из учеников Венецианова, оставался верен живописи быта.

Лавр Филипович Плохов, попав к Венецианову с посредственным образованием, сперва под руководством учителя, писал все: перспективу, портрет, образа, пейзаж и сцены народные, где мужички выходили живыми. Талант его скоро замечен был Академией, и он принят пансионером ее, получив особую мастерскую. Писал он уже скоро и много. Сцены в кузницах, в мастерских столяров, в подвалах, где живут дворники и водовозы, удавались ему легко и, производя сильный эфект, раскупались нарасхват.

Неподражаемое схватыванье игры физиономий и мгновенных ощущений на лицах нашего простонародья, делали картинки Плохова драгоценностью, несмотря на недостаток определительности и оконченности их. И этот недостаток, усилившись с летами, как бы отучил художника серьознее обдумывать его картины, препятствуя движению вперед и полному развитию его таланта, в самом деле очень глубокого и оригинальнаго. Под академические условия Плохов тоже не подошел и, отправленный за границу, ничего не сделал. На чужбине он не нашел ничего для себя интересного, между тем, поездка эта отняла всю художественную отвагу талантливого Плохова и—он оставил столицу, едва ли не навсегда. Где-то он теперь?

Это было уже после смерти учителя, убитого лошадьми на дороге в Тверь, 4 декабря 1847 г. Как ни слабы, сравнительно с настоящим, были при нем успехи бытовой живописи, им все-таки, как первым, следует дать почет, а учителю—память.

|