Разгром линии Маннергейма

Герой Советского Союза полковник И. РОСЛЫЙ

Известно, какую роль некоторые державы предназначали Финляндии в ее войне с Советским Союзом. В своем докладе на VI Сессии Верховного Совета СССР первого созыва товарищ Молотов сказал:

«...военные действия в Финляндии показали, что Финляндия и, прежде всего. Карельский перешеек, была уже в 1939 году превращена в готовый военный плацдарм для третьих держав для нападения на Советский Союз, для нападения на Ленинград».

На линии Маннергейма мыслилось сосредоточение и развертывание для наступления на СССР крупных армий военного блока. Что же касается самой финской армии, то ее нельзя рассматривать, как армию вторжения. Ей и не предназначалась такая роль. Это—армия прикрытия. Согласно идее генеральных штабов военного блока, финская армия должна была вести оборонительные бои до подхода главных сил, сформированных из войск некоторых других держав.

Финны весьма усиленно и заблаговременно готовились к ведению оборонительных боев от первоначального рубежа до конечного. План этих боев был заранее разработан, тщательно проверен на ряде военных игр и маневров. В течение многих лет возводились и укрепления.

Что собой представляли укрепления и система обороны на Карельском перешейке?

От бывшей государственной границы СССР и Финляндии располагалось широкое глубокое предполье, предшествовавшее главной оборонительной полосе. Здесь имелись укрепления, позиционные линии, массовые заграждения.

Главная оборонительная полоса проходила по системе озер и рек, перехватывая Карельский перешеек, упираясь одним флангом в Финский залив, другим—в Ладожское озеро. Севернее располагалась вторая полоса (полоса тактических резервов), за ней — тыловая оборонительная полоса. Наконец, шли три линии выборгской укрепленной позиции. Кроме этого в систему обороны вошли островные и береговые укрепления с крепостью Койвисто, предназначавшиеся для прикрытия входа в Выборгский залив с моря и для обеспечения фланга линии Маннергейма.

Одного беглого взгляда на карту Карельского перешейка достаточно, чтобы убедиться, какие богатые возможности таит в себе перешеек для оборонительного боя. Еще в XVIII веке один из видных классиков военной стратегии, генерал Ллойд, писал о Финляндии:

«Эта местность настолько сильная, что трех или четырех полков, разбросанных по ней, было бы достаточно, чтобы защитить ее от вчетверо сильнейших войск...»

Сплошная цепь озер, рек, болот. Кругом леса. Местность покрыта холмами, переходящими в скалистые гранитные гряды. Даже без укреплений тут можно весьма успешно веста оборонительные бои.

Финны соорудили многочисленные мощные железобетонные и гранитно-земляные укрепления с артиллерией и пулеметами. На одном лишь предполье, имевшем назначение задержать продвижение наших передовых частей и измотать их до подхода главных сил, эти сооружения исчислялись сотнями. Была создана мощная полоса заграждений, переходившая в районы полного опустошения, система сильных опорных пунктов огневого прикрытия. Все это соответствовало тактике подвижной обороны, применявшейся финнами в предполье.

До отхода своих войск из полосы предполья финны соорудили огромное количество проволочных заграждений, лесных завалов, эскарпов, надолб, создали ряд других заграждений. По мере же отхода все препятствия увеличивались в несколько раз.

Помимо того, что заблаговременно уничтожались мосты, портились дороги, железнодорожные пути, станционные строения, при отходе финская армия окончательно разрушала, сжигала заводы, населенные пункты и усиленно минировала все пути. Были созданы мощные массовые комбинированные препятствия. Воронки на дорогах порой достигали 5 и больше метров глубины и 20 метров в диаметре, лесные завалы простирались нередко на 250 метров.

Все оборонительные полосы, концентрически сходившиеся к Выборгу, имели мощные узлы сопротивления со множеством опорных пунктов, располагавшихся на наиболее тактически выгодных рубежах, в межозерных, межболотных пространствах, в различных дефиле.

Совершенно естественно, что эти заранее подготовленные опорные пункты обладали проверенной системой флангового, косоприцельного и фронтального огня автоматов и прочих средств. Тут было использовано все — железобетон, гранит, взрывчатые вещества. Местность позволяла отлично замаскировать сооружения. На некоторых долговременных огневых точках ранней постройки вырос естественный кустарник и даже молодой лес.

Так по всему фронту и по всей глубине были созданы сильные современные оборонительные сооружения. Чтобы охарактеризовать опорный пункт, опишем один из первых взятых нами в начале прорыва оборонительной полосы.

На востоке—болото. На западе—озеро. Между этими естественными преградами располагалась командная высота с крупным пулеметно-артиллерийским ДОТ’ом. На восток от нее — снова несколько ДОТ’ов, меньших размеров, укрытых в роще. На запад — тоже высота с одним из крупнейших ДОТ’ов оборонительной полосы. Все эти сооружения соединены траншеями. На одной линии с каждым железобетонным сооружением и в глубине располагались блиндажи и убежища. Большое число амбразур позволяло вести огонь по ближним и непосредственным подступам, а также фланкирование подступов к соседним точкам. Вообще взаимная огневая связь была полной.

Перед опорным пунктом проходило два пояса каменных надолб, упиравшихся в танконепроходимые места. Каждый пояс состоял из нескольких линий надолб. Кроме этого—проволочные заграждения, рвы, минированные поля.

С помощью некоторых других держав финны соорудили самые современные ДОТ’ы. Каждый из них имел бронеколпаки. Сплошь и рядом железобетон прикрывался броневыми щитами в 35 см. толщиной. Судя по оборудованию жилых помещений ДОТ’ов, можно прийти к выводу, что финны собирались здесь оставаться надолго: кухни с различной кухонной утварью, комфортабельная обстановка для офицеров, даже пианино.

Таким образом на всю глубину в 50— 60 километров и по фронту в 80 километров Финляндия создала сильнейшую оборонительную линию. Один из приближенных Маннергенма, бельгийский генерал Баду, писал в конце января текущего года:

«Нигде в мире природные условия не были так благоприятны для постройки укрепленных линий, как в Карелии. На этом узком месте между двумя водными пространствами—Ладожским озером и Финским заливом — имеются непроходимые леса и громадные скалы. Из дерева и гранита, а где нужно и из бетона, построена знаменитая линия Маннергейма.

Величайшую крепость линии Маннергейма придают сделанные в граните противотанковые препятствия. Даже 25-тонные танки не могут их преодолеть. В граните финны при помощи взрывов оборудовали пулеметные и орудийные гнезда, которым не страшны самые сильные бомбы. Там, где не хватало гранита, финны не пожалели бетона».

В этом высказывании чувствуется, какие огромные надежды возлагали финское командование и генеральные штабы некоторых иностранных держав иа «несокрушимую» линию Маннергейма.

Легко себе представить, какая сложная и трудная задача встала перед командованием войсками Ленинградского военного округа и самими войсками. Следует учесть, что во время боевых действий на Карельском перешейке стояли сильные морозы, доходившие до 45 градусов.

Глубина снежного покрова порой превышала метр. Болота сплошь и рядом не промерзали, под снежным покровом сохранялся вязкий грунт. Почти полностью отсутствовали дороги. Те дороги, которые имелись, находились постоянно под огневым воздействием противника. Все это сковывало войска, создавало неимоверные трудности для использования техники. Часто обстановка была для нас неясной из-за огромных трудностей разведывания и наблюдения: в финских лесах даже при активных попытках бывало трудно узнать, что же находилось впереди. Питание боя, как и снабжение в целом, требовало поистине героических усилии.

Вот в каких условиях действовали наши войска и, как показал исход боев, действовали успешно. Победу нам принесли наша могучая военная техника, тщательно продуманный, подготовленный и проведенный план операции, свидетельствующий о зрелости начальствующего состава всех степеней. Победу нам принесли стойкость, отвага и героизм воинов Красной армии, искусно овладевших могучей техникой.

Разгром линии Маннергейма — результат соединенных, согласованных усилий всех родов войск. Благодаря этому было преодолено предполье, на котором наши войска взяли сотни различных укреплений. Четкие, согласованные действия всех родов войск с особой силой сказались при прорыве главной оборонительной полосы.

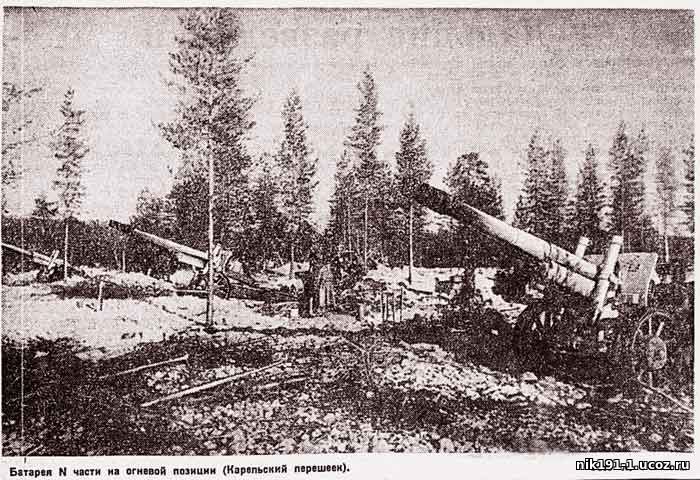

Требовалось прежде всего расшатать, нарушить строгую систему огня обороны, чтобы повести на финские позиции живую силу и танки. Здесь слово получила наша артиллерия, особенно тяжелая. Она прекрасно справилась с задачей.

Артиллерия вела огонь на разрушение, заставляла молчать артиллерию противника, непрерывно взаимодействуя с пехотой и танками.

Артиллерия разрушила значительную часть финских оборонительных сооружений. Она наводила ужас на солдат противника, деморализовала их, наносила врагу огромные потери. После «обработки» нашей артиллерией финских ДОТ’ов от многих из них остались лишь груды развалин. В районе озера Тастоламмет железобетонный ДОТ № 167, имевший броневую плиту в 32 см. толщиной (обращенную к фронту), был разрушен до основания. ДОТ’ы №№ 18 и 21 в роще «Молоток» были также подчистую снесены огнем орудий артиллерийской части Героя Советского Союза майора Ниловского. От железобетонных сооружений остались лишь обломки, витки арматуры.

Авиационные части, господствовавшие в воздухе, бомбометанием по укреплениям, резервам, коммуникациям, военным объектам всемерно способствовали прорыву линии Маннергейма. Активные действия авиации помогли сломить упорство обороны, деморализуя войска противника, нанося им большие потери.

Отдельные ДОТ’ы не поддавались быстрому разрушению, но под воздействием артиллерийского огня амбразуры заваливались грудой камней, землей. Это уже нарушало систему огня, образовывались не простреливаемые финнами участки. Восстанавливать же положение не давала врагу наша пехота.

Артиллерийский огонь заставлял финнов уходить в деревянно-земляные укрытия (по ходам сообщения) или прятаться в «лисьих норах». Но их наблюдатели оставались на месте. В какой-то момент наша артиллерия переносила огонь в глубину, чтобы не поражать свои войска. В этот момент финны возвращались из укрытий в те ДОТ’ы, из которых еще можно было вести огонь, в траншеи.

Чтобы повести пехоту в атаку, нужно было использовать танки. Но танки нуждались в проходах через мощные пояса препятствий—надолбы, воронки, рвы, минные поля. Тут (как и в уничтожении ДОТ’ов при действиях в составе блокировочных групп) огромную роль сыграли саперы.

Финны комбинировали препятствия. Линии надолб минировались. Нередко танкам оставался один лишь путь—по заминированной дороге, находившейся под воздействием пулеметов противника.

Бывали случаи, когда впереди танка ползли саперы и обезвреживали мины. Часто по ночам они украдкой подбирались к надолбам, закладывали взрывчатые вещества, отползали и взрывали их, образовывая проходы для танков. Путем взрывов саперы срезали края воронок, и танки получали возможность двигаться вперед.

Командиры и бойцы упорно выполняли предназначенную им роль. Под убийственным огнем пехота занимала исходные позиции, накапливалась на рубежах для атаки. С храбростью, достойной сынов нашей отчизны, шли пехотинцы впереди, не давая опомниться врагу, вместе с танками врывались на его позиции.

Когда Герой Советского Союза боец Жуков водрузил красное знамя на высоте 65,5, по всем рядам, на всех командных пунктах 245 стрелкового полка прокатилось вдохновенное и грозное «ура». Пала одна из твердынь главной оборонительной полосы. Разгорелись бои на вражеских позициях. Началось затем преследование. Немногим финнам удалось отойти к следующему опорному пункту.

Взятие каждого опорного пункта требовало методичности действий, обдуманной подготовки. Необходима была строгая взаимоувязка в работе артиллерии, танков и пехоты по времени и рубежам. Артиллерия в точно указанный срок переносила огонь в глубину. В это время пехота, следовавшая непосредственно за огневым артиллерийских валом, возможно ближе подходила к укреплениям и траншеям. Задачей танков было своевременно выйти с исходных позиций о проходы (подготавливавшиеся порой в течение нескольких дней) и вместе с пехотой ринуться в атаку.

Прорвав главную оборонительную полосу, наши войска стали действовать еще решительней и энергичней. Система обороны сильней всего была нарушена в Сумском межболотном узле. Здесь части ныне орденоносной 123 дивизии прорвали фронт. Сразу же создалась угроза окружения финских частей, расположенных на побережье.

Прорыв подготавливался методически, но был внезапным, стремительным и закончился, кап известно, штурмом Выборга. Так завершился полный разгром линии Маннергейма.

Красная звезда, № 100, 1 мая 1940 г.

Еще по теме:

«Неприступные линии обороны XX века». Линия Маннергейма

«Линия Маннергейма»

|