Обзор печати

Политические близнецы

Вчера все газеты оповестили о важном событии: граф Мирбах впервые посетил Ленина. Мы давно уже свыклись с мыслью, что судьбы Великороссии выковываются на берегах Шпрее и меньше всего зависит от воли наших правящих кругов и отечественных Караханов. Но это дипломатическое сретение интересно с иной точки зрения. Последние дни вся Москва была насыщена тревожными толками и волнующими слухами о готовящемся новом наступлении Германии на советскую республику, о стремления ея разбить ту единственную реальную силу, на которую опирается ныне советская власть, - латышские батальоны. И под впечатлением первых же вестей об этом обывательская Москва загудела, как встревоженный улей, взбудораженная радостным предчувствием скорого исхода. Слухи о готовящемся съезде советов в Нижнем-Новгороде только укрепляли это настроение, а растерянность, царившая в правящих сферах, еще резче оттеняла его.

Визит графа Мирбаха рассеял опасения одних, радость других. Дни большевистского владычества милостиво продлены соизволением германского начальства, полагающего, очевидно, что работа советского Мавра еще не закончена. Германская дипломатия проявила в России удивительную гибкость и свободу от шаблонных, традиционных, старомодных приемов и методов работы. Она с равной блогосклонностью относится и к коммунисту Ленину, и к гетману Скоропадскому, поскольку оба являются послушным орудием в ее руках и покорно выполняют все ее предначертания.

Перед германской дипломатией открываются в России необъятные дали и заманчивые перспективы. Она ведет беспроигрышную игру. Или воссоединение рассеченных частей России в целое под условием полного подчинения целям германской политики и решительного разрыва с союзниками. Или распад единой России на пестрый ряд отдельных национально-государственных единиц, экономически беспомощных, международно бессильных, политически прозябающих, напоминающих бесчисленное множество княжеств, герцогств, на которые крошилась Германия накануне своего объединения. И для этой цели яркое колоритное сосуществование Ленина и Скоропадского является вполне отвечающим целям германской политики. Социально-политическая реставрация, идущая под знаменем гетмана, на севере способна лишь подлить масла в огонь гражданской войны, испепеляющей нищую, голодающую Великороссию. Диктатура Ленина в Москве лишь усиливала германофильские настроения цензовых кругов юга.

И надо признать, что оба они—и Ленин, и Скоропадский—являются величайшей опасностью для пробуждающегося национально-государственного самосознания широких народных масс.

Наш будущий национально-культурный ренессанс возможен лишь против Германии. Грядущее государственное возрождение острием своим должно быть направлено против империи Гогенцоллернов.

И позорное пресмыкательство большевизма пред гр. Мирбахом, и беспринципное соглашательство киевской буржуазии с генералом Эйхгорном одинаково вредны для национально-государственного обновления России, разлагая волю к борьбе, развращая сознание широких масс, отравляя народную душу ядом непротивленчества. Заведенные одним и тем же германским ключом, и Ленин, и Скоропадский, эти политические близнецы, проделывают в разных концах России, в разных областях жизни одну и ту же работу pour le roi de Prusse.

В результаты этой работы уже налицо. Украинские цензовые круги определенно приняли немецкую ориентацию, привязав свой челн к германскому кораблю, увлекающему его к новым берегам.

Но и в Великороссии, помимо большевизма, давно уже плененного германским империализмом, и обывательщины, жаждущей прихода немецкого шуцмана, германофильская ориентация завоевывает себе сторонников в торгово-промышленных и либеральных кругах.

Изверившиеся в реальной помощи союзников, цензовые круги все определенней начинают обращать свои взоры на Германию.

И только демократия одна осталась верна своим старым позициям и с прежней непримиримостью относится ко всем заигрываниям немецкого империализма.

В военном союзе с западными демократиями видит она единственный выход для России на широкий путь национального развития, в возобновлении вооруженной борьбы с Германией усматривает она единственную гарантию государственного воскрешения.

И в этой напряженной, трудной борьбе за независимость демократия должна явиться организующим центром, сплачивающим и объединяющим все творческие силы страны в их устремлениях к свободе и независимости России.

А. Р. Гоц.

Дело народа 1918, № 045 (18 (5) мая)

Передышка

Брестская передышка приводит в восхищение Ленина. В петроградских «Известиях» помещены следящие его размышления:

"Мы пользуемся ею в течение двух месяцев и она уже дала свои результаты: дала возможность большинству русских солдат вернуться к себе домой, воспользоваться завоеваниями революции, воспользоваться землей, осмотреться и почерпнуть новые силы для новой предстоящей борьбы."

Счастьем «передышки» уже пользуются украинские крестьяне, ограбленные немцами. Но такое счастье уготовано большевистской властью всему русскому народу.

Московская газета «Новый Путь», говорит:

"если не хотите умирать без хлеба, без земли, не хотите ходить голыми и босыми и из каждого, тяжким трудом добытого бумажного рубля отдавать половину хищному, безжалостному властителю — нет для вас другого исхода, как новая борьба с поработителями, борьба за хлеб, за землю и за истинный свободный порядок, который может дать народу только власть, избранная им самим."

Уроки

Большевистские газеты, пользуясь «передышкой», извлекают из украинских событий соответственные уроки.

"Если бы паче чаяния германским штыкам и удалось низвергнуть правительство рабочих и крестьян, то это было бы сделано не для прекрасных глаз Мартовых и Черновых, а для реставрации самодержавных порядков."

Мы все время и говорим это. Но мы полагаем, что так называемое «правительство рабочих и крестьян» ничего не может противопоставить германским штыкам, кроме жалобных протестов, а поэтому должны уступить место всенародно избранной власти.

Надлежащие уроки извлекли из «черных дней революции» и либеральные газеты. «

«Свобода России» по вопросу об Учредительном Собрании говорит:

"И мы говорим ясно и открыто, что Учредительное Собрание теперь не нужно, потому что теперь и невозможно иначе, как в форме своего юридического ублюдка."

Не считает ли почтенная газета украинского гетмана Скоропадского юридически законнорожденным ставленником русской революции?

Дело народа 1918, № 045 (18 (5) мая)

Смута

Рисуя безотрадную картину современной смуты, "Новая Жизнь" выделяет единственные творческие силы, способные наладить политическую жизнь страны.

"Как это ни странно с точки зрения общепринятых буржуазных представлений, отмечает газета, в роли представителей государственного единства и защитников общенациональных интересов выступают две главные социалистические партии—социал-демократы и социалисты-революционеры (кроме левых). Только они стоят за непримиримую борьбу против австро-германских завоевателей, только они высказываются за всенародную власть, которая могла бы сплотить всю страну и спасти ее от окончательного порабощения иноземцами и экономической гибели.

Как ни 6езнадежно во всех отношениях наше внешнее и внутреннее положение, мы не можем не верить, что Россия, как некоторое независимое политическое и экономическое единство, способна еще к возрождению, мы не можем не верить, что народ сбросивший многовековое иго царизма, сумеет отстоять свою свободу и свое право на человеческое существование. Не верить в это—значило бы признать безнадежной какую бы то ни было общественно-политическую деятельность.

Программа возрождения России, которая способна объединить огромное большинство народа, не выдумана политическими партиями; она диктуется всей совокупностью условий и интересов главнейших общественных групп страны и неоднократно подтверждена всенародными голосованиями. Коротко ее можно формулировать так: демократическая организация центральной и местной власти, опирающаяся на всеобщее избирательное право, восстановление политической свободы в полном ее объеме, земельная реформа, 8 часовой рабочий день и законодательство в защиту трудящихся, меры государственной борьбы с хозяйственной разрухой. События последних месяцев резко ставят общенациональную задачу— всемерное противодействие наглым притязаниям завоевателей и создание политического и экономического союза между распавшимися частями России".

С поздним раскаянием и бесплодными охами и вздохами сетует по поводу нашей смуты и „лево-эсеровское" "3намя Борьбы" большевистские подголоски все сваливают на „хозяйскую" голову:

„Подписание мирного договора убило всякий революционный энтузиазм, внушило трудовым массам неуверенность в своих силах. Оно дало возможность империалистической Германии и формально, и морально —действовать без трений и опасений в Советской России. Оно разложило в конец и без того истощенные отряды советской власти, лишив их внутреннего смысла на существование. Оно затемнило ясное сознание тех трудовых масс, которые захвачены властью германского империализма, запутало отношение тех масс к советам. И вместе с тем оно не задержало ни одного шага германских войск на советской земле."

Какой же исход из создавшегося положения? Об этом партия „политических "бойскаутов" еще не додумалась.

Движение среди рабочих

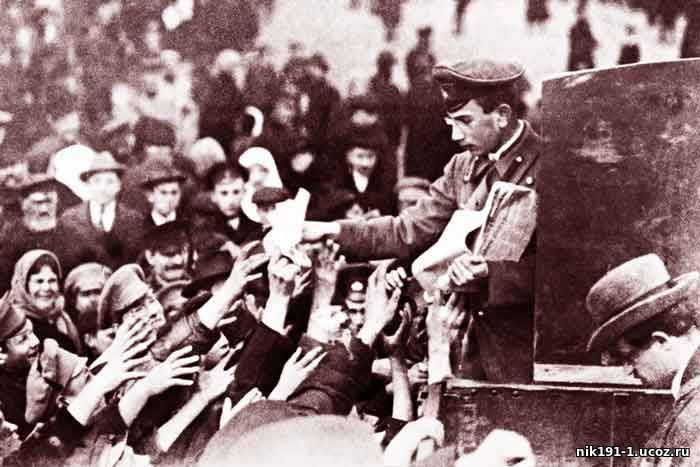

Костлявая рука голода схватила во многих местах рабочих за горло. Советская власть спасовала пред голодом, рабочие стали выходить на улицу с требованием хлеба, в ответ на это требование красноармейцы послали им свинец (как это было в Колпине), ответили расстрелами.

"Новая Жизнь", предостерегает всех, кто пытается в борьбе с большевиками использовать голод в качестве агитационного материала.

„Да, - заявляет газета — большевистская власть, обанкротившаяся в Бресте, поскользнулась и на самом скользком месте всякой власти—на организации продовольственного дела. Бесконечным обострением гражданской войны она довела до чудовищных размеров то бедствие, которое уже было подготовлено и войной, и соглашательской разрухой времен разных коалиций. А реквизиционная безнаказанность красноармейцев, послужившая источником неслыханной раньше спекуляции, грабежей и разнузданного, совсем не "социалистического" взяточничества, заставила обывателей даже из рабочей среды именно в советских властях видеть исключительных виновников давно подготовлявшегося бедствия.

Большевики не дали рабочим обещанного хлеба, но его не даст теперь сразу никакая власть. И пусть помнят агитирующие на голоде, что пробуждая страсти, они роют могилу и самим себе, выполняют подготовительную работу за тех, которые голодными бунтами рады открыть ворота в Петроград врагам революции, окопавшимся в белогвардейской Финляндии."

Правильно изволит предостерегать "Новая Жизнь". Но все дело в том, что движение среди рабочих, охваченных голодом, питается главным образом тем возмутительным отношением к их справедливым требованием, которое проявляет „рабоче-крестьянская" власть.

Сибирская Мысль 1918 №1 (22 мая)

Еще по теме

|