М. В. Фрунзе (март 1925 года)

Фрунзе как военный теоретик

(К пятнадцатилетию со дня смерти)

Часть 2.

Огромный интерес представляют мысли Фрунзе о характере будущей войны. Фрунзе не оставил после себя цельного труда, посвященного этому вопросу. Преждевременная смерть помешала ему собрать свои мысли воедино, но в многочисленных статьях и речах он поставил и разрешил значительную часть проблем, связанных с характером будущей войны. Фрунзе исходил из неизбежности войны между социалистическим государством и капиталистическими странами и, естественно, главное внимание уделял именно этой проблеме.

В первую очередь нужно было детально выяснить характер войны, которую придется вести Советскому Союзу. Эта война будет неизбежно революционно-классовой войной и, следовательно, будет носить особенно ожесточенный, всеобъемлющий характер. Исходя из возможного коалиционного выступления капиталистических стран против СССР и огромных масштабов предстоящего столкновения, Фрунзе не считал возможным окончить войну в короткий промежуток времени. Он полагал, что непримиримое противоречие между капиталистическим миром и Советским Союзом, «раз оно начнет разрешаться военными методами, приведет к острому, глубокому и, по всей вероятности, затяжному столкновению» (т. III, стр. 251).

Важнейшим моментом, определяющим характер будущей войны, Фрунзе считал технику.

«Война будущего в значительной мере, если не целиком, будет войной машин»,

— говорил он, обосновывая этот свой вывод опытом мировой империалистической войны и последующим бурным развитием военной техники. Не менее характерным для будущей войны моментом Фрунзе считал ее массовость. Война неизбежно потребует участия в ней всего народа.

Учитывая огромную, все возрастающую роль техники в войне, Фрунзе все же решающее значение отводил человеку-бойцу.

«...За техникой всегда находится живой человек, без которого техника мертва. Та сторона, которая будет обладать подготовленным во всех отношениях людским составом, составом, который имеет правильное представление о роли техники, об ее истинном значении и силе, никогда не будет подавлена техническим превосходством врага» (т. III, стр. 255).

Эти мысли Фрунзе кажутся высказанными сегодня. Фрунзе предостерегал от недооценки техники в современной войне, но он считал не менее вредным «позволять доводить себя до гипноза перед ней».

По вопросам стратегии и тактики будущей войны мысли Фрунзе исходят из основных положений марксизма-ленинизма.

«Стратегия в узко-военном смысле этого слова является частью стратегии политической»,—говорил М. В. Фрунзе. Поэтому «стратегия, являясь высшим обобщением военного искусства, должна учитывать не только чисто военные элементы, как численность армий и т. д., но должна учитывать и моменты политического характера» (т. II, стр. 164).

Основываясь на этом, Фрунзе полагал, что

«при столкновении первоклассных противников решение не может быть достигнуто одним ударом. Война будет принимать характер длительного и жестокого состязания, подвергающего испытанию все экономические и политические устои воюющих сторон. Выражаясь языком стратегия, это означает переход от стратегии молниеносных, решающих ударов к стратегии истощения» (т. II, стр. 96—97).

Допуская возможность молниеносных ударов и длительной, затяжной борьбы, М. В. Фрунзе подчеркивал, что

«необходимость подготовки к длительной и упорной войне для нас всегда сохраняет обязательную силу» (Собр. соч., т. II, стр. 97).

Этот вывод он дополнял существенной поправкой, признавая и даже требуя организации молниеносного удара при наличии глубокого обострения классовых противоречий в стране врага. Особенно это относится к возможному столкновению между советской страной и буржуазным государством. В результате нашего сильного удара может последовать быстрое развязывание сил классового пролетарского движения. Однако, Фрунзе категорически предупреждал, что

«в своих расчетах будущих операций и в анализе, характер будущих столкновений мы должны внутри собственной военной организации уделить главное внимание не надеждам на политическое разложение своего противника, а моменту фактической возможности активно, физически его раздавить» (т. 1, стр. 247).

Он требовал критического отношения к распространенному мнению, что армии империалистических стран не будут представлять внутренне спаянной организованной силы при наличии классовых противоречий и классовой борьбы.

Что касается характера военных действий, то Фрунзе был последовательным сторонником маневренной войны. Свои взгляды он обосновывал не только опытом нашей гражданской войны, но и развитием техники.

«Мощное развитие авиационных сил, мощное развитие химии и других средств борьбы приводит к тому, что непрерывная неподвижная линия фронта вряд ли мыслима на сколько-нибудь значительном протяжении и на сколько-нибудь длительное время. Всегда явится возможность зайти в тыл противника...»

(Цитируется по книге А. Голубева «М. В. Фрунзе о характере будущей войны», стр. 54).

Нагляднее всего эту мысль Фрунзе подтвердило бесславное падение знаменитой «линии Мажино».

Выдвигая на первый план маневренный характер войны, Фрунзе отнюдь не отрицал позиционных форм борьбы. Он вообще не допускал противопоставления этих принципов, ибо «никакая наиманевреннейшая война никогда не обходится без элементов позиционности». Он считал что

«самым опасным делом для нас является рутинерство, увлечение какой-нибудь определенной схемой и каким-нибудь определенным методом».

Командный состав Красной армии должен в совершенстве владеть всеми формами и методами боевых действий.

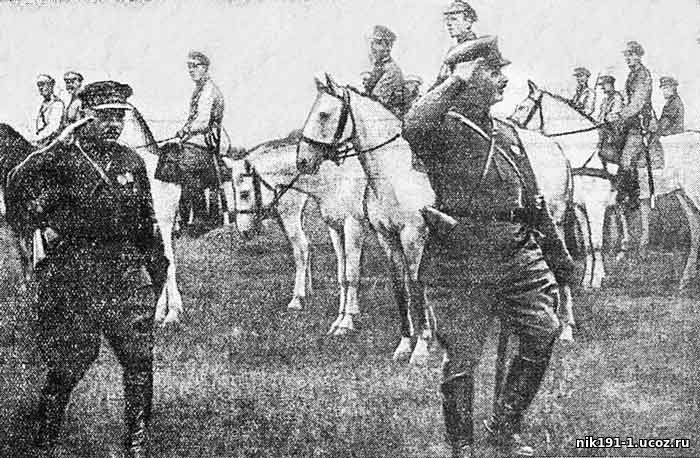

М. В. Фрунзе и К. Е. Ворошилов принимают парад войск (1925 год)

(Фото из архива Музея Красной армии)

С большой полнотой разработана Фрунзе проблема тыла и фронта в войне будущего. При решении этого вопроса он исходил из того, что

«в будущей большой воине той неподвижной линии фронта, которая имела место в империалистической войне, уже не будет»

Авиация переносит военные действия в глубь страны. Из этого следует логический вывод:

«Сражаться отныне будет не только та часть народа, которая находится под ружьем. Весь народ в целом в той или иной форме, прямо или косвенно, будет вовлечен в дело военной борьбы» (т. II, стр. 71),

а поэтому

«к делу обороны страны и в мирное и военное время должны быть привлечены все государственные органы и вся народная масса в целом» (т. II, стр. 29—30).

Выполнение этой задачи Фрунзе мыслил в виде создания особого органа по типу Совета рабоче-крестьянской обороны периода гражданской войны.

Естественно, что мобилизация всех сил и средств страны на оборону не может быть осуществлена без общего плана. Этот план должен быть такой же,

«какой мы разрабатываем для войск. В этом плане должны быть точно учтены и все наши потребности и все наши ресурсы» (т. II, стр. 104).

В строгом соответствии с планом

«необходимо так построить хозяйство страны, придать такое направление нашей экономике как в промышленной области, так и в области сельского хозяйства, чтобы еше в мирное время учитывались нужды обороны» (т. III, стр. 219).

Каждый завод, каждое предприятие должны помнить об этом. Опыт мировой империалистической войны доказал, что никаких запасов мирного времени не хватит на войну. Современная война базируется не на запасах военного снабжения, а на производственной мощности народного хозяйства. Особенно важно привлечь внимание ученых и научно-псследовательских организаций к вопросам обороны страны.

«Всякое крупное изобретение или открытие в области военной техники может сразу же создать колоссальные преимущества для тяжущихся сторон» (т. I. стр. 254).

Приведенные выше мысли Фрунзе достаточно наглядно показывают, какое огромное значение он придавал вопросам всесторонней подготовки страны к обороне. Большинство его указаний составляет насущную задачу и сегодняшнего дня.

* * *

Вопросы воспитания и обучения армии всегда стояли в центре внимания Фрунзе. Особое внимание долгие быть обращено на воспитание активности боевых действий. Тактика Красной армии должна быть «пропитана активностью в духе смелых и энергично проводимых наступательных операций» (Избр. произв., стр. 76).

Центр тяжести в этой подготовке следует перенести на самостоятельную работу низших войсковых соединений, — указывал Фрунзе. О значении этого свидетельствует требование наркома обороны маршала Советского Союза тов. С. К. Тимошенко — «сделать всесильным взвод, роту, батальон и полк».

Исключительное значение придавал Фрунзе воинской дисциплине. Всякое неисполнение или даже недостаточно быстрое и четкое исполнение распоряжения командира есть величайшее преступление перед государством.

«Исполнение уставных требовании «с прохладцей» и «с развальцей»—верный путь к поражению»,

—учил Фрунзе (Избр. произв., стр. 408).

Он подчеркивал, что

«без мер дисциплинарного взыскания обойтись нельзя. Нарушители воинского долга и установленного в армии порядка должны нести кару за свои проступки»

(Избр. произв., стр. 503).

Важнейшим условием твердой дисциплины Фрунзе считал образцовое, примерное поведение начальствующего состава. Воспитанию и обучению командного состава он придавал решающее значение. В основу обучения и воспитания командира должно быть положено всестороннее его развитие, ибо

«тот, кто хочет на самом деле быть командиром, отвечающим полностью своему назначению, тот должен знать столько, сколько ни один из старых командиров не знал. Наши полководцы должны быть во всеоружии знаний не только военных, но и политических и экономических, ибо теперь все это переплетается в одно единое целое...» (т. II.. стр. 37).

В первую очередь командный состав должен в совершенстве овладеть марксизмом-ленинизмом.

«Учение ленинизма представляет из себя квинтэссенцию тех стратегических взглядов и взглядов тактических, которыми руководилась наша большевистская партия в своей борьбе с капитализмом» (т. II, стр. 104).

В частности, вопрос о переходе к единоначалию Фрунзе связывал с успешностью марксистско-ленинского образования комсостава. В подготовке командира должны преобладать практические навыки и приемы. Этого можно достигнуть длительной тренировкой в поле, с войсками. Теория должна быть неразрывно связана с практикой. Особенно вредными Фрунзе считал зазнайство, нежелание совершенствовать свои знания. Громадную роль в воспитании командира призвано сыграть изучение военной истории, которое до известной степени сможет восполнить недостаток собственного личного боевого опыта.

***

Разработанные Фрунзе вопросы создания вооруженных сил и подготовки страны к обороне воплощены в дальнейшем строительстве Красной армии. На основе достижений социалистического строительства советский народ создал мощную передовую армию. Тщательное изучение военно-теоретического наследства М. В. Фрунзе поможет нам еще выше поднять боевую мощь Красной армии.

Полковник Н. БУШМАНОВ.

Под Уфой

В степи полынной звенит былина,

Звенит сказанье в ровной степи,

И песня льется о полководце,

С бойцами шедшем в одной цепи.

Эх, было дело, да под Уфою,

Где гром орудий всю ночь не молк,

Где луговою полег травою

Наш Вознесенский, наш ткацкий полк!

Кругом синели клубки шрапнели,

И ветер сабель свистел кругом,

И вдруг — в папахе, в простой шинели

Товарищ Фрунзе промчал верном.

Товарищ Фрунзе и с ним — Чапаев,

С клинком, гремевшим на целый мир.

Навек с Чапаем был дружбой спаян

Михал Васильич, наш командир.

И в пешем строе идут герои,

Товарищ Фрунзе ружье берет,

И под обстрелом, в порыве смелом,

Он вознесенцев повел вперед.

Тем утром ранним был Фрунзе ранен,

Но за отвагу в лихом бою

Лег Орден — Знамя, горя лучами,

Товарищ Фрунзе, на грудь твою...

Где Фрунзе скачет—там бой горячий!

Где Фрунзе скачет—победа там!

Живет в народе наш полководец,

Как вихрь, летевший по всем фронтам!

В степи полынной звенит былина,

Звенит сказанье в родной степи.

И песня льется о полководце,

С бойцами шедшем в одной цепи.

О. КОЛЫЧЕВ.

Красная звезда, № 256, 31 окт. 1940 г.

Еще по теме:

Первый маршал победы...

Фрунзе как военный теоретик (К пятнадцатилетию со дня смерти)

Фрунзе как военный теоретик (К пятнадцатилетию со дня смерти). Часть 2

|