Февраль и октябрь

Февраль и октябрь—это два символа русской революции 1917 г.

Дни кануна февральской революции— это дни нарастания общего порыва к свержению абсолютизма.

Дни кануна октября—это постепенное нарастание своекорыстных хищнических стремлений отдельных групп, дни, подготовившие сегодняшний распад великой страны.

Массы кануна февраля были готовы идти на штурм твердыни царского самодержавия. Но для начала революции требовались зачинатели. Эти первые смельчаки должны были положить на чашку весов свой героизм, свою готовность пожертвовать личным во имя целого. Для такого дела всегда нужны люди сравнительно более высокого морального уклада.

Воспоминания унтер офицера Т. Кирпичникова о восстании Волынского полка в феврале 1917 г. («Было», № 5-6, 1917), дают возможность проследить за нарастанием решимости простых людей—крестьян, одетых в мундиры,—умереть за дело народного освобождения.

Несомненно, что восстание Волынского полка явилось результатом трехдневных демонстраций голодных трудящихся масс. И в этом смысле рабочая масса, как выразился бы Энгельс, влияла на «нравственное состояние войск».

Войска сначала робко, а затем все смелее выражали свои симпатии рабочей массе. Когда прапорщик Воронцов скомандовал «на плечо, за мною, шагом марш», то при этом закричал: «крепче ногу». На что солдаты тихонько пробормотали: «здесь кузнецов нет». Воронцову удалось отнять красное знамя, но в спину ему попало несколько деревянных кубиков. От спрашивает у солдат: кто его бил? те отвечают—не заметили. Разъединение между настроением солдат и настроением командира уже налицо.

В час ночи на знаменской площади Т. Кирпичников уже предлагает фельдфебелю Лукину "не стрелять". И борьба между чувством симпатии к рабочей массе и страхом ответственности разрешается для Лукина тем, что он уходит в лазарет, как будто зашибший рану.

На другой день настроение Т. Кирпичникова уже крепнет настолько, что он говорит солдатам:

«помните, если заставят стрелять—стреляйте вверх. Не исполнять приказа нельзя, можем погибнуть. А Бог бы дал вернуться вечером в казармы, там решим свою участь».

На площади после ухода офицера Т. Кирпичников говорит публике:

«идите кому куда нужно поскорее».

А через несколько времени он подходит к солдатам со словами:

«мало нас секут розгами и бьют. Думайте больше».

За всем этим простым рассказом вы видите большую душевную муку, пережитую Т. Кирпичниковым. Он изворачивается перед свирепым прапорщиком, уверяет, что в его отсутствие стрелял, а подойдя к взводным Маркову и Козлову, говорит им от всего наболевшого сердца:

«Что делается? стыд и грех».

Но Марков и Козлов—молчат, хотя согласны с тем, что в казармах надо обдумать, что делать.

Наконец, уже по приходе в казармы вырастает окончательная решимость перейти грань, отделяющую солдат от восставшей рабочей массы.

И вот, здесь-то как раз и проявляется вся духовная красота великого жертвенного порыва. Т. Кирпичников думает не о себе, он думает об этих голодных братьях на улице, и он готов принести свою жизнь на защиту этих братьев. К этому жертвенному порыву он призывает и солдат. Здесь дело идет не о каких-то коммунистических стремлениях шкурно настроенных людей, а наоборот—дело идет о том, чтобы, как говорит Тим. Кирпичников,— «победить или умереть».

«Думаю, умереть с честью—лучше. Отцы, матери, сестры, братья, невесты— просят хлеба. Мы их будем бить? Вы видели кровь, которая лилась по улицам? Я предлагаю завтра не идти. Я лично—не хочу».

В ответ на это взводные заявляют:

«мы от тебя не отстанем; делай, что хочешь».

Кирпичников целует их и опять-таки говорит о жертвенном порыве:

«останемся друзьями; смерть страшна сейчас только; убьют—не будешь знать, что делается».

Он знает, что если восстание не удастся, их с Марковым повесят, но он опять говорит:

«лучше умереть с честью за свободу».

И далее вы видите, как этот простой человек народа понимает все глубокое значение инициативы при наличности уже охватившего всех чувства возмущения.

Он говорит:

«как видно, все надеются на напало, а зачинщиков никого нет. Пусть люди помнят учебную команду Волынского полка... Вдруг, Бог даст, присоединятся к нам части, и мы свергнем гнетущее иго».

Но из этого же рассказа видно, что и часть офицерства сочувствовала порыву Волынцев.

Прапорщик Воронцов, увидев оратора говорит командиру «нужно разогнать». «Тот замялся, ничего не ответил». Молоденький прапорщик подъехал верхом к казармам Московского полка и закричал:

«кому свобода дорога—вперед».

Он был убит.

Таковы были эти зачинатели февральского восстания. На них, как на живых, так и на мертвых почиет отблеск великого жертвенного порыва во имя блага истерзанной и страдающей родины.

Не то было в октябре. Когда царский деспотизм стремительно рухнул, то арену истории заняла широкая масса, впервые выступившая на путь строительства. И среди этой массы нашлось множество таких элементов, которые поняли революцию, как освобождение от всяких обязательств во имя целого. Политическое воспитание трудящихся масс было затруднено тем обстоятельством, что поперек этой задачи, стали демагоги, а для них важно было использовать эту темную стихию для завоевания власти. Финал известен.

Начался процесс вытеснения лучших, вытеснение тех, которые не могли идти навстречу шкурным инстинктам наиболее темных слоев трудовой демократии.

Как же понимали революцию эти темные элементы, на которые опирались демагоги? Они понимали ее грубо до ужаса. И это как в рабочей, так и в солдатской среде.

«Использовать вовсю благоприятный момент, нахватать как можно больше денег, чтобы вернуться к своим прежним занятиям не с пустыми руками - вот вся их программа, а там хоть трава не расти! И эти-то «мещане в пролетариате» совершенно подавляют своей численностью подлинный квалифицированный пролетариат, разрушают его с таким трудом налаженную организационную работу. («Нов. Жизнь», 3 дек., статья В. Базарова).

Мы нарочно взяли эту выдержку из писателя, которого нельзя заподозрить в особо оборонческих симпатиях, и из газеты, которая упрекала нас тогда в «оскорблении» пролетариата.

Что же говорить о массовой солдатчине?

«Хриплыми остервенелыми голосами требуют мир и за этот мир готовы отдать пол России и самих себя в подлое рабство».

Так писал А. Смолдовский в газете «День» из действующей армии.

И на фоне всего этого морального разложения представители рабочей и крестьянской интеллигенция переживали тяжелую душевную драму.

Солдат Тихомиров дает картину пьяного погрома в Рыбинске—картину гнусную до последней степени, когда пьяная толпа пыталась все же захватить своим ртом нарочно подожженный спирт:

«многие не удерживались на ногах, падали прямо в огонь и горели».

«Сердце защемила тоска,—пишет Тихомиров,— и смотря на эту пьяную оргию, я подумал о том, куда затрачена была вся моя молодость. Не для счастья ли этой толпы, которая сейчас, не понимая, что делает, давила свою свободу этим бессмысленным погромом, от которого ее ничем невозможно отвратить, кроме силы штыков («Нов. Луч» № 25 янв.).

На этом взрыве зоологических инстинктов и базировался октябрьский переворот. Понятно, он требовал совершенно иных героев, игроков без риска, которые заранее учли, всю легкость свержения точно колеблемого ветром Временного Правительства.

И герои для этого дела нашлись. Если героем февраля был Кирпичников, то героями октября был бывший пристав Муравьев и бывший околоточный Казанцев. Казанцев к моменту переворота состоял уже полковым командиром Литовского полка и благодаря его агитации и его стараниям полк вынес резолюцию с требованием свержения Временного Правительства.

И этот Казанцев, как теперь уже известно, достаточно вознаградил себя за свой «подвиг»,— он попил, что называется, винца с хлебцем. Представьте себе Антона Антоновича Расплюева в роли героя октябрьского переворота —и вам многое станет понятно.

Вместе с Файерманом этот герой ходил по клубам, брал взятки, совершал подлоги, расхищал народную казну. И вместе с тем эти, своего рода Кречинский и Расплюев, были страшно возмущены, когда их посадили на скамью подсудимых.

Файерман, недоумевая, кричал:

«если то, что я сделал—преступление, тогда надо посадить на скамью подсудимых всю октябрьскую революцию и ея деятелей».

И, пожалуй, Файерман не очень далек от истины.

Эта «доблестная» октябрьская эпопея началась с разграбления Зимнего дворца, чем она кончится— мы уже видим.

Какой любопытный символ для будущего историка остался в разграбленном большевистскими преторианцами Зимнем Дворце. Помимо грязных, циничных надписей на доске,—в Зимнем Дворце какой-то громила в библиотеке бывшей императрицы из великолепных портьер красного сукна вырезал себе два куска на новые портянки: и мягче и теплее.

И тут же на виднейшем месте оставил свои портянки. Об этих портянках корреспондент «Рабочей Газеты», три недели спустя после переворота, писал так:

«Не скажу, чтобы очень грязные, но и не чистые, и валяются до сих пор, сохранивши аромат потных ног».

Такова эмблема октябрьского переворота. Теперь уже и сам маг и волшебник анархо-коммунизма признался:

«на нас надвигается стихия мелкобуржуазного собственничества, стремление урвать, что можно, что плохо лежит. Можно взять—отчего не взять. Но стремление действовать, не считаясь с общими интересами, вот наш враг, и если вы его не одолеете, нам не подойти к социализму».

И далее, как будто проснувшись, Ленин говорит:

«мы не победили еще наших мелкобуржуазных и мелкособственнических инстинктов».

Дня нас жалобы главы советского правительства довольно наивны. Ведь диктатор поймал массы на удочку своих широковещательных посулов только потому, что налицо имелись эти мелкие инстинкты.

Теперь несчастная одураченная масса начинает понимать, в какую ловушку она попала, но уже поздно: красное знамя революции лежит смятым и растоптанный пятой новоявленных деспотов.

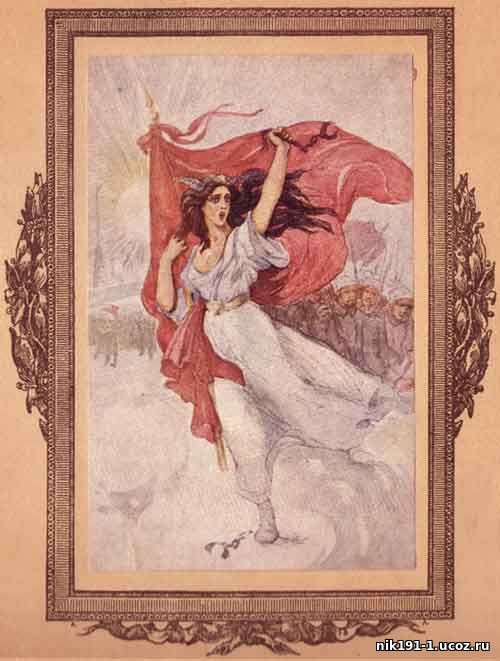

Символ февральской революции — красное знамя на крыше Зимнего Дворца—знамя жертвенного порыва и великой справедливости требований трудящихся масс.

Символ октябрьского переворота—портянки, сохранившие следы потных ног—знак великого обмана и глубокого разочарования. Народ, обманутый в своих надеждах и стремлениях, народ, ограбленный в своих завоеванных политических правах—это и есть красное знамя революции, превращенное в грязную портянку.

Ив. Кубиков.

Дело : Еженедельный социал-демократический журнал. № 8 (14)

3 июня (21 мая) 1918 г.

|