Материал из журнала "Нива" за май 1916 г.

Во всех материалах по старым газетам и журналам сохранена стилистика и орфография того времени (за исключением вышедших из употребления букв старого алфавита).

И. И. Ползунов

(1766—1916)

27 мая исполнилось 150 лет со дня смерти русскаго механика изобретателя паровой «огненной» машины И. И. Ползунова.

Не говоря уже о широкой читающей публике, даже люди, близко изучающие прошлое родной страны, подчас и не слыхивали такого имени. Только общественные и литературные деятели составляли предмет ближайшаго интереса и изучения мыслящей части нашего общества, деятели техники в большинстве оставались и до сих пор остаются в тени. Между тем значение этих деятелей, как отдельно стоящих, так и всего преемственнаго ряда изобретателей разных наций, усовершавших материальныя средства борьбы за существование, способствовавших в той или иной степени победе человека над стихиями природы, ничем не менее деятелей на почве истории общественной мысля, искусства и литературы.

Первая паровая машина появилась в России в начале XVIII в. при Петре Великом, именно в 1717 г. была сооружена Дезагилье паровая машина по системе Сэвери.

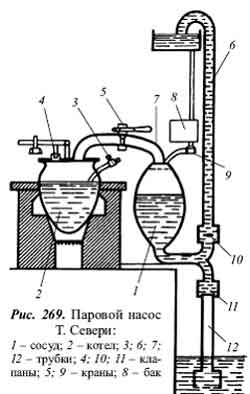

Сэвери изобрел свой паровой насос, приспособленный, главным образом, для поднятия воды, в самом конце XVII ст. В начале уже XVIII ст. в Англии насосы Сэвери были довольно распространены и встречались не только в общественных местах и учреждениях, но даже в частных домах.

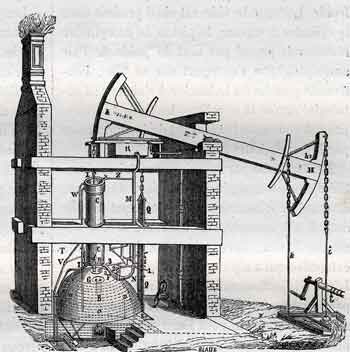

Машина Сэвери была усовершенствована Ньюкоменом, а затем Смитоном, и эта новая усовершенствованная машина служила также целям «поднятия воды при помощи огня».

Паровая машина Томаса Ньюкомена

Такую машину выписала Екатерина II в 1777 г.: для осушки канала Петра Великаго.

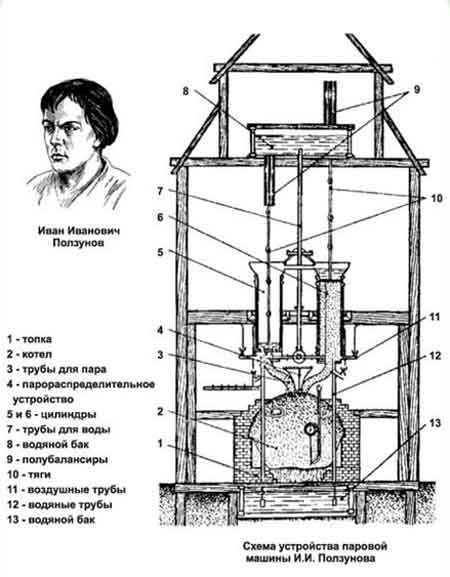

Но еще ранее выписки машины Ньюкомена и Смитона Екатериной II в городе Барнауле соорудил и поставил свою паровую «огненную машину» И. И. Ползунов.

Он был механиком шахт-мейстером при барнаульском горном заводе, продолжительное время думал над своей паровой «огненной машиной», составлял чертежи и т. п. Но, несмотря на сравнительную огромность барнаульскаго завода, несмотря на сравнительно большую добычу в нем серебра в это время—более 150 пуд. ежегодно, никто не думал об улучшении или облегчении способов разработки руды—ибо живая сила, это именно местное население, прикрепленное государством к заводу и обязанном «отбывать» заводския работы, была даровая.

Только случайность помогла Ползунову осуществить мечту. Чертежи его стали известны его непосредственному начальству, а затем и Петербургу, и Екатерина II, как раз в то время переживавшая пору интенсивной просветительной и либеральной деятельности, распорядилась выдать Ползунову денежное пособие для осуществления проекта машины. Почти около года работал Ползунов над постройкой своей паровой «огненной» машины. К концу 1765 г. машина была закончена, а в начале следующаго 1766 г. она была установлена на заводе.

В то время как паровыя машины Сэвери, Ньюкомена и Синтона служили целям поднятия воды, эта новая машина, которую «должно почитать новым изобретением», как выразился Шлаттер, уже была приспособлена к производству дутья воздуходувными мехами при выплавке серебра из руды.

Устройство машины в общих чертах состояло в следующем. Из особаго помещения вода втекает в котел. Котел с водой нагревается, и в нем образуется пар. От котла идут трубы в два цилиндра, имеющие в поперечнике около пяти вершков каждый. В цилиндрах движутся поршни, соединенные посредством передаточных связей с воздуходувными мехами. Пар поочередно поступает, в цилиндры и в то время, как под его действием поднимается один поршень, другой опускается. Соответственно движениям поршней и меха работают поочередно, производя, таким образом, непрерывный воздушный ток.

Изобретателю не суждено было работать на своей машине: он умер 16 мая 1766 г. Машина его проработала всего два месяца и за это время выплавила до 10.000 п. руды, а потом была забыта...

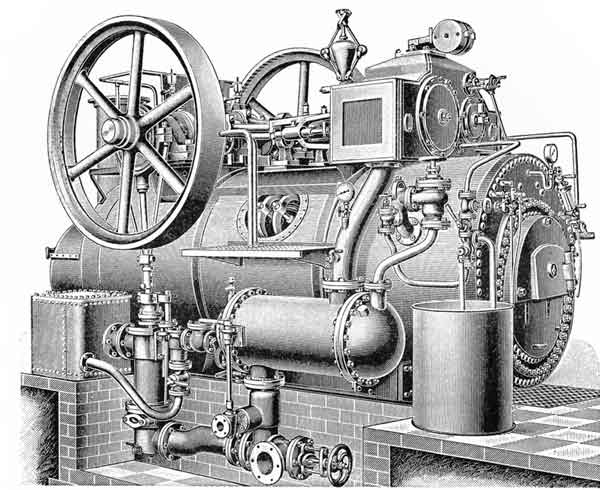

Это было в 1766 г., а всего два года спустя, в 1768 г. соорудил первую свою машину бессмертный англичанин Джемс Уатт. Одновременно думали оба эти человека над разрешением одной и той же задачи только один из них работал в далекой от культуры, в еще дикой Сибири, в условиях крепостнической жизни, другой—в культурной и свободной стране...

Уатт сделал свое имя бессмертным: оно известно даже каждому школьнику, а имя своего соотечественника-изобретателя нам приходится выкапывать из под спуда, забвения... Но, видно, такова была судьба всех новаторов мысли на Руси, и такова она, к сожалению, даже до сего дня.

|