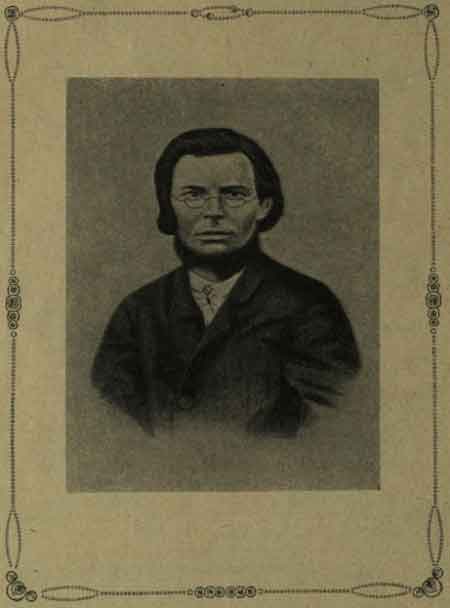

Федор Михайлович Решетников

Известный русский писатель-народник

К 75-летию со дня рождения

1841-1916

Материал из журнала "Пробуждение" № 12 за 1916 год.

Во всех материалах по старым газетам и журналам сохранена стилистика и орфография того времени (за исключением вышедших из употребления букв старого алфавита).

Поборник трезвой правды

Очерк Н. Д. Носкова

«Наша литература должна говорить правду».

У писателя определенная цель: помочь через литературу всем гонимым и униженным, всем обойденным на жизненном пире и несчастным. Литература не самодовлеющая ценность; творчество не всецело подчинено запросам жизни, но является одним из ея служенных агентов.

Так думалось не одному Решетникову. Литература должна говорить правду, творчество-художественное должно подчиняться реальным фактам, исходить из них и, чураясь всякаго поэтическаго вымысла и поэтических «украшений», должно стоять на реальной почве: писатель не создает, а описывает, не вымышляет, не фотографирует, и, боясь, как нечисти, лжи, он замыкается от нея: лучше, хотя бы, в протокольную сухость, чем измена «трезвой правде».

Такой был писательский символ веры не одного Решетникова, ибо он был не один с своим сrеdо, но один из многих среди новаго литературнаго течения.

Это течение, давно уже схлынувшее, имеет за собою огромную историческую ценность. Оно было и закономерно, и нужно, ибо объявляло крестовый поход лжи, опутавшей русскую жизнь, искажению той нравде-истине, которую упрямо не желала признать русская действительность, окрашивая в розовые тона ея убогую серость.

Тревожно-страстный некрасовский вопрос: «Народ освобожден, но счастлив ли народ?» прозвучал не бесследно. К этому народу, на протяжении веков забытому, прикованному крепостной цепью к помещичьей земле, к его неведомой душе, к его таинственной жизни, и обращаются взоры нозых искателей; они закладывают фундамент новаго здания—изучение жизни народной в новом ея фазисе—свободнаго труда, только выпущенных на волю недавних крепостных. Начинается усиленная тяга к народу и в народ, в смысле установления непосредственной связи между ним и оторванной от него судьбами русской интеллигенции.

Единичные прежде, случайные голоса о нем, в литературе, заглушаемые цензурными усмотрениями, образуют уже целый хор. Сладко-сентиментальные очерки из народной жизни и «народные» романы Григоровича уже не удовлетворяют: та «розовая вода», которой они приправлены, явно свидетельствует о поверхностном знании «деревни», воспетой романистом. Тургеневские акварели мужицкой жизни слишком нежны и даже естественны, чтобы иметь значение служебных «материвлов». В герценовских «Кто виноват?» или «Сороке-воровке» на фоне, затушеванном по виде «независящих» от писателя обстоятельств, крестьянской жизни резко преступает один лишь барский-почещичий указ.

«Проницательный» читатель того времени, конечно, хорошо понимал, как, весело и вольготно жилось на Руси крестьянам у такого «отца-помещика», как напр., герценовский Негров. Но все это—былая помещичья Русь шестидесятых годов. «Мужичья» беллетристика получает необыкновенный размах. К ней устремлены и читательские взоры, и сугубое писательское внимание. Целую галлерею типов, образов и колоритных лиц зачерчивают из народной сред и Л. Толстой, и Тургенев, и Гончаров, и Некрасов, и Писемский, и Потехин, и др.

Молодежь непосредственно устремляется к истокам народной жизни, принимая постриг, как схиму паломничества в дебри России, в гущу народную. Целостный облик такого странника, променявшаго все красное мира, все его приманки и обольщения на страннический посох и котомку во имя непосредственнаго знакомства с народом, являет Якушкин.

Всю свою жизнь он отдал на это дело, ставшее для него буквально делом жизни; в мужицкой одежде, с узелком в руках подвергаясь всем перипетиям не свободнаго русскаго передвижения, он колесил из деревни в деревню, записывая народныя песни, поверья, собирая легенды, вбирая новые впечатления непосредственнаго знакомства с народом. И такова всегда сила призванья, что даже в этой бродячей жизни, полной лишений и мытарств, Якушкин нашел свое счастье. С целью изучения народнаго быта, хотя и в других условиях, исколесили Русь командированные официально в «литературную экспедицию» морским министерством и Максимов, и Чужбинский, и Данилевский, и Гончаров, которому, под тропиками, фрегат напомнил вид «какой-то отдаленной степной деревни», с его двумя мирами—крестьянским и дворянским.

Одновременно почти с этим в русскую литературу приходят «добровольцы», которых судьба с детства поставила в прямое и тесное соприкосновение с массами народными, обратила их лицом к лицу к таинственным истокам народной жизни. В числе их был и Решетников.

Из вековой глуши пермских дебрей, взращенный в их лоне, он явился в столицу на положении счастливаго провинциальнаго чиновника, удостоившагося, благодаря особому покровительству, переводу в Петербург мелкой канцелярской сошкой, с жалованьем в девять рублей в месяц. Эта скрупулезная цифра месячных прибытков нисколько его не страшила. Видно, так ему было уже написано на роду: биться, как рыба об лед, с самых дней младенчества.

Сын дьячка, ставшаго почтальоном, с самаго малаго возраста он стал мыкаться по людям без призора и ласки. Первыя впечатления безрадостнаго детства усугубили уездное училище и нравы почтовой конторы, где Решетников, еще мальченком, уже зарабатывал «свой хлеб». В Соликамском монастыре, куда его отправили «для исправления», он обрел разом знакомства и с «нечестивой жизнью» монахов, и с чарой зеленаго вина, и с будущими своими героями—«подлиповцами». С ними вместе он и явился в Петербург, ибо «бурлацкая жизнь» на Каме, ибо деревня подлинная заслоняли все иныя столичныя впечатления. Они врезались в память Решетникова остро.

Он писал о них, потому что не мог не писать, бессилен был молчать, ибо совесть требовала поведать беспечному миру о них, незнаемых и сброшенных, трезвую правду. Это было одно из тех произведений, которыя не сочиняются, а сами собой непосредственно выливаются на бумагу. Оно явилось первым и единственным у Решетникова, ибо в нем он сказал все, что мог сказать, определился вполне во всей своей самобытности.

Прежде всего он был плохой сочинитель. Ни вымысла, ни творческой выдумки, ни взлета фантазии, ни технических навыков,—словом, никакой «литературщины» у него не было. Он писал, «словно бревна ворочал», сухим, протокольным стилем, загромождай главы деталями, рассуждениями, отступлениями, нимало не заботясь об архитектонике, о концепции своих произведений. Писал как Бог на душу положит, ибо целью его писаний являлось не писание само по себе, не жажда литературной славы, не погоня за заработком, в котором он всегда нуждался, а желание помочь своим произведением тем «бедным труженикам», которыми были все его герои и героини, почитая от подлиповцев.

Художественное чутье и так отсутствовало; для широких публицистических обобщений не хватало образования и знаний. Он был только писателем бытовым, доподлинно знающим и изучившим особенности и нравы одного уголка русской жизни, одного уголка русской земли,—писателем этнографом в полном смысле этого слова. И не напрасно он сам дал своим «подлиповцам» исчерпывающий подзаголовок «этнографический очерк».

Действительно, своего рода открытием Колумбовым для русскаго читателя было существование не помеченной ни на какой карте деревни Подлипной, с ея жителями, которые говорят по-пермяцки, «плохо понимая наши слова», которые, официально числясь русскими крестьянами, живут словно не под солнцем мира, а в подземной пещере, напоминая в своемь быте, нравах и обычаях пещерных троглодитов. Подобно пещерным обывателям, они научились даже примитивным удобствам, даже простой печи опи не умеют сложить и живут замерзая в избах зимой, среди леса, ибо лес не идет к ним, а за ним надо пойти в руках с топором; хлеб для них роскошь праздничная, а будни—кора с мякиной. О школе, о церковной службе подлиповцы и слыхом не слыхали. Века преходят за веками, а Подлипная стоит, захороненная от мира, и никто никогда не остановил на ней взора, словно до нея нет никому никакого дела; если и сгниет и пропадет—не беда!

В первобытных дикарях подлиповцах Решетников увидел искру души человеческой, залоги иных возможностей. Он первый человеческим языком заговорил о том, что раньше казалось не стоящим вниманья. И то, что он заговорил вовремя, определило огромный успех перваго его очерка, простого и непритязательнаго. Но и критика, и читатели в «Подлипной» обрели символ оброненной нашей деревни; в подлиповцах хотели видеть и видели символ русскаго народа, блуждающаго во тьме кромешной. «Подлиповцы» давали огромный простор для обобщений, и, благодаря им, скромный этнографический очерк вырос в огромное литературное явление и создал такое имя писателю, которое решительно был не в силах он поддержать дальнейшими своими произведениями.

Вся беда заключалась в том, что автора «Подлиповцев» исключили из ряда многих, как своего рода единственнаго, тогда как он был рядовой. Рядовой честный работник.

Ник. Носков.

Еще по теме

|